無職になって8カ月目。作り置き生活がもたらすもの〈313〉

〈住人プロフィール〉

31歳(無職・女性)

賃貸マンション・1DK・東急世田谷線 上町駅・世田谷区

入居5年・築年数31年・ひとり暮らし

東京で生まれ育ち美大卒業後は母校の研究室、古美術の会社、大学職員を経て、昨春、任期満了に伴い退職した。

ひとり暮らしを始めたのは26歳、古美術の会社員時代だ。IHコンロひとつの現在の部屋である。

「慣れていないので掃除、料理、生活リズムを確立することからして最初は大変でした」

料理はできないことはないけれど、なんとなく苦手、と語る。実家では8歳上の姉がとにかく料理上手で、ピザやケーキを一から作っていた。父、母も料理をする。

「だから私は食べる専門。そのかわり3人とも片付けが苦手なので、私がその係でした」

部屋を借りてまもなく、「必要に迫られて」週末の作り置きを始めた。会社の給料が、安かったからだ。

「この料理をと、作り始めるのではなく、お金がないので食材ありき。近所のスーパーのチラシのPDFを見ながら、週末に向けて特売品を買い集めます。いざ日曜日、そこから何ができるかと考える。雑誌の料理記事のスクラップなどをヒントにします」

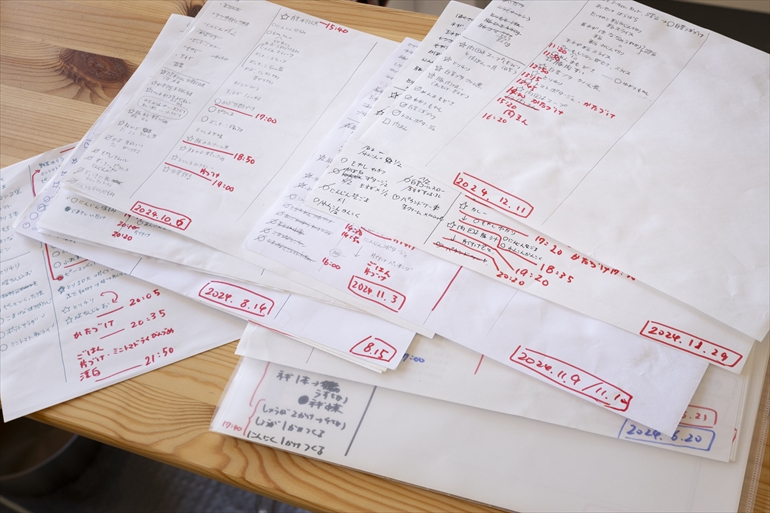

作り置きの日は、工程表を作る。

A4の紙の左側に冷蔵庫の在庫を書き出し、右側に献立名、作業のだんどりとタイムスケジュールを。

たとえばある日の工程表は、13時過ぎから始まり、最後は『片付け20:35 ご飯・瓶詰め・漂白21:50』とあった『漂白』は、布巾や雑巾のことだろう。

作り置き生活4年半のうち、直近2年分のメモは保存している。私と撮影者の本城直季さんは、「おお」と、その束に歓声を上げ、何枚も撮影してしまった。ただのメモ書きなのだが、なんだか不思議に美しい。

「やっていくうちに、料理をすることや、食べることよりも、そこに至るまでの計画を立てて、取り回していくことって楽しいなと気づきました。作っている間は無になれるし、淡々と手を動かす修行のような時間がいい。野菜のようにそれぞれ形の違うものが、最後、同じ形のフードコンテナに収まり、冷蔵庫に並ぶのがまた快感です」

次第に、献立の定型もできてきた。

昼は「主菜+副菜2種」。夜は「納豆ごはん+副菜2種+缶チューハイ1本」。副菜は35g入りのミニ保存ケースに入れ、1種と数える。

「夜の主菜を納豆ごはんに固定してしまうと楽ですし、納豆はタンパク質も摂(と)れて発酵食品だから体にもいい。副菜は野菜料理と決めています」

オーガニックの度合いや器、盛り付けにはあまりこだわらない。

「それを始めると、自分の性格上、きりなく追求してしまうと思うので」

流しの横には、調理中スムーズに計量するため、お玉やボウルの重量をイラスト付きで書き出したリストが貼られていた。これがあると、ボウルに材料を入れたまま計測できる。

料理が好きか否かという次元でなく、いかに効率よく、あるいは自分が心地よく、暮らしを整えられるか工夫したり考えたりするのが好きなのだろうと思った。

なるほど、たしかにこの凝り方なら、有機や器にこだわらないよう自分をセーブしたくなるのも理解できる。

「作り置きをやっていると、ああ自分にもできるんだなと思う。自己肯定になっています」

だとすれば工程表の束は、肯定の痕跡とも言える。

「仕事が忙しいと、スーパーが開いている時間に帰れず、特売品も買えない。半日かけて作業する元気もなく、作り置きができない時があったのですが、1週間でわかりやすく肌が荒れました。あー、じゃあまあ、作るかと」

また、彼女は率直に、こんな心境の日もあったと明かす。

「たまに、毎度毎度、半日つぶして作業してるのばかみたいだなと嫌になってしまって──」

菓子はあったらあっただけ食べてしまい、お金もかかるので、週1くらいのペースで手作りする。この日は、パウンドケーキ2種が冷凍されていた。

十分に料理が好きで得意な人の台所に見えますよと告げると、彼女は古い記憶を掘り起こした。

「苦手意識は、姉に批評される感じが嫌だったのと関係しているかもしれません。“こうしたらいいのに”とか“こういうタイプのレシピね”とか。かわいい妹が作ったんだから、つべこべ言わずにおいしいって言えばいいのになと思ったような気がします」

暮らしの根底に「日常美学」

じつは、あまり都内の実家に帰省していない。こちらの家のほうが落ち着くからだという。一緒に住んでいた頃は、家が乱れていると片付けていたが、「もう自分の居場所ではない」ので、やるつもりもない。

そろそろ求職活動を、と思っているがこの生活が居心地良く、「なかなかその気になれずにいます」と笑う。

無職になって8カ月。友達からは「毎日何しているの」と不思議がられているらしい。

「日記、家計簿、掃除に縫い物。けっこう毎日忙しいんですよね。自分のためだけにこうやっていることがとてもゆたかだと思っているし、心底楽しい」

日々の暮らしを支える活動や所作、ならいから「美」をとらえる「日常美学」という学問の領域があるが、彼女は今の暮らしの根底に、その哲学に通じる想いがあると語る。

黙々と作り置きをしたり部屋を整えたりしながら、彼女は自分の内側の、なにかもっと別のものを整え、楽しんでいる。

手書きの工程表の束が美しく感じられたわけを、私は今も考え続けている──。

日常美学ということをはじめて知りました。

日々の暮らしは個別でひとそれぞれ。

そこを個人の感性からふつうの暮らしをつづけるというところに興味と同感を覚えます。

魯山人の424回ほどでなくても、箸2本で納豆を何回も混ぜるのにも喜びが在ります。途中、醤油をどのように垂らすかとかを楽しめます。他人の為でも良いですが、やはり自分が嬉しいか…ですね。丁寧な家事振りを見せていただき、彫刻を掘り出す工程みたいだなと感じました。多謝です。