如今,受到左派思想影響最深、引起無數政治社會衝突的地方,莫過於今天的世界霸主——美國。為什麼美國這個以革命推翻君主統治、推崇自由民主的共和國,會深陷左派的攻擊?國內外的左派分子,又對美國造成了什麼重大的禍亂?二十一世紀的未來,美國又將何去何從?

文:余杰

「華盛頓沼澤」的黑暗真相

杜魯門赫然發現,麥卡錫成了其政府最危險的敵人。他譴責麥卡錫說,「我在參議院工作了十年,從未聽說有參議員如此抹黑自己的政府」,「麥卡錫根本不適合參與政治事務」,「我為威斯康辛的選民選擇了這樣一個毫無責任感的人來代表他們而感到失望」——左派口口聲聲說尊重民主,卻翻臉指責民眾選舉與之對立的民意代表是「民粹主義」。

杜魯門為他的國務卿艾奇遜做出辯護。他宣稱,對艾奇遜的攻擊將為蘇聯政治局提供可乘之機。他譏諷道,麥卡錫是「克里姆林宮擁有的最大資產」。既然總統都可以如此亂扣帽子,左派媒體積極行動起來:因為麥卡錫反對同性戀,他們乾脆汙衊麥卡錫是同性戀者。

面對左派對麥卡錫的攻擊和抹黑,參議院共和黨領袖、被譽為「共和黨先生」的塔夫托聲援說:「麥卡錫參議員是一名正在戰鬥的海軍陸戰隊員,他是在冒著生命危險維護美國的自由。在我們國家的歷史上,克里姆林宮最大的資產始終是國務院裡的親共集團,他們在雅爾達和波茨坦屈從於蘇聯的每一項要求,他們利用每一次機會來推動共產主義事業,以至於在今天造成了共產主義揚言要接管整個亞洲的計畫。……從國務院的親共政策來看,麥卡錫要求進行全面調查是完全有理由的。」

耐人尋味的是,儘管麥卡錫嚴厲譴責民主黨,稱「民主黨的標籤現在成了那些聽從賣國賊指使的男男女女的私產了」,但與許多民主黨人不同,約翰.甘迺迪自一九五三年起與麥卡錫一道在參議院效力,直到麥卡錫在一九五七年去世時,從未批評過他。

一九五二年二月,在一次晚宴上,一位演講人稱他很高興麥卡錫不曾在哈佛大學學習過時(這是東部菁英深入骨髓的名校崇拜情結,他們蔑視沒有上過名校的人,但「毀人不倦」的名校並沒有讓他們具備常識判斷),一名甘迺迪家族成員站起來反駁發言人,並憤而離場。小亞瑟.施萊辛格(Arthur Meier Schlesinger Jr.)問起甘迺迪為什麼不批評麥卡錫時,甘迺迪回答道:「見鬼,我在麻薩諸塞州的半數選民認為麥卡錫是英雄。」麥卡錫去世後,羅伯特.甘迺迪(Robert F. Kennedy)專程趕到威斯康辛,全程安靜地參加了葬禮。

麥卡錫的支持度和受歡迎度在一九五四年初達到頂峰。一九五四年一月的一次蓋洛普調查顯示,百分之五十的受訪人總體對麥卡錫持正面看法,認為他做的事情對美國有利,只有百分之二十九的人不讚同他。麥卡錫在「最受尊敬的當代美國人」中排名第四。

麥卡錫在一次演講中說:「我在華盛頓的空氣中都能嗅出美國的軟弱。」這句話是真的,卻不明智,打擊面太廣,一下子得罪了軍方、情報機構、總統和國務卿,以及參議院共和黨的若干同仁。麥卡錫發現,「華盛頓沼澤」從來不是伸張正義的聖殿,而是骯髒的利益分配的交易所——一九五○年代的華盛頓和今天的華盛頓差別並不大,這裡的大部分人都是逐臭之夫。

麥卡錫最大的錯誤或者說最大的優點,就是不願從眾,不願成為烏合之眾的一部分,這讓他成為「華盛頓沼澤」中的異類,他的純粹和不附加政治利害的思考,讓他比任何人都能看清紅色間諜真相。但他也因為太純粹、不合群,而被加入黑名單,成為眾矢之的。

儘管美國學術界左翼意識形態隻手遮天,但敢於說真話的人不會絕跡。二○○三年,政治評論員安.庫爾特(Ann Hart Coulter)出版了《叛國:從冷戰到反恐戰爭期間左翼自由派的背叛行徑》一書,勇敢地為麥卡錫翻案。而很多反對麥卡錫的人,後來被證實是叛國者。比如,在左派掀起的一場誹謗麥卡錫的大型宣傳戰中,得力幹將之一是所謂的「獨立」記者以撒多.史東(Isidor F. Stone),此人在沒有證據的情況下稱麥卡錫為「反猶分子」、「法西斯」,並得到《紐約時報》等主流媒體高度讚揚,將其譽為「二十世紀最偉大的調查報導員之一」。

一九九二年,水落石出,各方資料證實:以撒多.史東一直都是從蘇聯拿錢的特工。安.庫爾特在梳理大量的原始文件後指出,麥卡錫對蘇聯滲透美國的嚴重性的估計,不是過高,而是太低,麥卡錫捍衛了美國的自由,給予共產勢力以沉重打擊:「今天『共產主義者』這個詞聽起來和『君主制主義者』一樣可怕,不是毫無原因的——那絕不是因為大無畏《紐約時報》的社論譴責麥卡錫,讚美哈佛大學教育出來的蘇聯間諜。是麥卡錫使得當共產黨主義者成為可恥的事情。美國內部的共產主義運動再沒能恢復元氣。」

亞瑟.赫爾曼(Arthur Herman)是極少數敢於為麥卡錫翻案的歷史學者之一。他在《約瑟夫.麥卡錫:重新審視美國最受厭惡的參議員的生命與遺產》一書中指出,麥卡錫沒有意識到他幾乎是在與整個華盛頓的權力結構對抗。民主黨擔心共產黨同謀的曝光會影響到選票;媒體與學術界早已在大蕭條和二戰後成為左翼的獨占舞台。亞瑟.赫爾曼如此評價麥卡錫的歷史貢獻:

他從美國的腹地來到這裡,是一位頑強而普通的政治家。在一個突然而持久的歷史時刻,他看到了他所處的時代的核心真相:他的國家、他的信仰、他的文明正在與共產主義開戰,純碎處於戰爭狀態。「這場戰爭不會結束,美國文明若非走向勝利,就必走向滅亡,」他一再強調。……在很短的時間裡,他硬加在自己的國家身上的正是這種強烈的緊迫感。但是,汽車太平穩,繁榮太溫柔,艾森豪太慈愛,電視太迷人,這一切使得這個國家開始討厭真理真相,也討厭那個一直為真理真相吶喊的人,大家覺得他是多餘的人,聲嘶力竭地亂喊。這個國家再次進入沉睡狀態,那個人也躺下死去了。

麥卡錫如何被左派塑造為「全民公敵」?

仇恨麥卡錫的人,不是對他的粗魯、尖刻甚至誇張的表達方式反感,而是與他的政治立場——反共產主義——針鋒相對。這在新左派教授艾倫.施萊克(Ellen W. Schrecker)的著作《沒有象牙塔》中得到極為坦率的承認。這是一本反映麥卡錫主義在大學影響的傾向性很強的書。「首先,使麥卡錫成為麥卡錫分子的不是他的咆哮,而是他的反共使命——問題不在這個人的手段而在於他的信仰,真正的問題在於他堅持這樣做的目的。」

麥卡錫所從事的是正義的事業,但他在戰術上犯了若干錯誤。他未能確立主要敵人和次要敵人,四處開火,而惹火燒身。多年以後,川普也犯了同樣的錯誤,試圖快刀斬亂麻清除「深層政府」,結果樹敵過多,造成施政困難,黑暗勢力排山倒海般地發起反撲乃至竊取了他的第二個總統任期。

麥卡錫有極高的民意支持度,在體制內卻少有盟友。他觸犯了馬基維利(Machiavelli)對政治家們最強調的一點:建立穩固的政治根基。沒有穩固的政治根基,他影響力巨大,但也是脆弱的,這種脆弱性讓他在很多時候獨自承擔一切反對派攻擊,沒有多少人真心支持他,一旦被打倒,就很難東山再起。

麥卡錫的反共事業遭遇挫敗,首要原因是他向馬歇爾(George Catlett Marshall, Jr.)及軍方展開一系列非難,雖迫使馬歇爾辭去國防部長一職,但從此與軍方結下樑子。

其次,艾森豪出任總統後,麥卡錫未能與之建立良好的互動關係。艾森豪不是麥克阿瑟(Douglas MacArthur)那樣有堅定的基督教信仰的將領,其政治立場頗為含糊,自認為是「溫和的保守派」,與嫉惡如仇的麥卡錫不對路。艾森豪上任後,先後解除杜魯門時期一千四百多名官員的職務,麥卡錫仍嫌其做得不夠多。此前,麥卡錫稱羅斯福─杜魯門時代為民主黨政府的「叛國二十年」;如今,他又加上一年——「叛國二十一年」,包括艾森豪政府的第一年,這種指責不僅讓艾森豪相當惱怒,也讓作為副總統的尼克森與麥卡錫分道揚鑣。

麥卡錫還錯誤地向杜勒斯兄弟發起挑戰——本來他們可以成為其反共事業的盟友。艾森豪的國務卿約翰.杜勒斯堅決反共,與優柔寡斷的艾奇遜截然相反。他的一個重要身分是:他是基督教長老教會信徒,他認為對宗教的篤信是他的力量源泉。對杜勒斯來說,反對共產主義是長老會教義(喀爾文神學)的必然結果。

國務院內確實長久存在一股親共勢力,但這不是約翰.杜勒斯的錯,他無法解僱所有外交官,卻不得不面對麥卡錫猛烈的批評。他的弟弟艾倫.杜勒斯(Allen Welsh Dulles)是中央情報局任職時間最長的局長,是美國情報界的傳奇人物,早在戰前就在德國建立了一個龐大的情報網。麥卡錫發起對艾倫.杜勒斯的副手威廉.邦迪的調查——有人說此人曾向希斯的訴訟基金捐過款。此舉讓艾倫.杜勒斯成為麥卡錫的敵人。

麥卡錫有一個缺點:說話太多,太直率。《聖經》中說:「你們各人要快快地聽,慢慢地說,慢慢地動怒。」言多必失,無論你多麼聰明。尼克森在回憶錄中評論說:「我自己對麥卡錫的感情是複雜的。我從來沒有像華盛頓的上流社會一樣,因為他態度粗暴便鄙棄他。說實在的,他這個人還很可愛,雖然有些不負責任地過於任性了。……麥卡錫是真誠的,根據我個人的調查,也知道他的某些指控是有實際根據的。但他總忍不住誇大事實。」

麥卡錫如日中天的反共事業開始遭遇危機。看到麥卡錫力量衰減,敵人們像鯊魚一樣聚集起來發起攻擊。對麥卡錫最著名的攻擊,是由愛德華.莫羅(Edward R.Murrow)主持的電視系列節目「現在觀看」。莫羅及其工作人員花了兩個月時間精心編輯畫面,把麥卡錫塑造成最壞的形象。電視片大部分鏡頭都是麥卡錫處於最不雅觀的狀態,包括「打嗝,挖鼻孔」,沒有一個鏡頭以正常工作狀態展示麥卡錫。

這部電視片「不是一個報導,而是全方位的攻擊,使用的手法恰恰是批評人士指責麥卡錫的『捕風捉影』」。影片中出現的每一個「受害者」,後來都被證實或是共產黨人或是其同情者。就連反對麥卡錫的評論人士都認為,這種做法違背了新聞業者的職業道德。但莫羅的策略大獲全勝,麥卡錫和麥卡錫主義從此被妖魔化,麥卡錫這個名字被「臭名昭著」這個詞語鎖定。

三人成虎、改是成非。長期以來,即便傾向保守主義的學者也不敢為麥卡錫辯護。威廉.本內特(William J. Bennett)在其作為「重要的保守主義視野的美國史」的《美國通史》中寫道:「麥卡錫玷污了反共這個光榮的事業,他使對抗蘇聯顛覆的合法努力變得名譽掃地。從此以後,對那些不忠誠的人或集團而言,他們只要喊『麥卡錫主義』,就能使公眾的注意力從真正的問題上轉移開來。」

英國保守派學者保羅.約翰遜(Paul Johnson)在《美國人的歷史》中引用杜魯門政府的一份反駁麥卡錫的研究報告,聲稱美國長期存在「仇恨與不寬容」的潛流,週期性地產生像麥卡錫主義這樣的爆發。他評論說:「麥卡錫從來不是一個嚴肅的顛覆活動調查人,而是一個試圖吸引人們關注的政客。他自己的成功,先是讓他吃驚,然後是使他失衡,最後把他給毀了。」

保守派政治哲學家艾倫.布魯姆(Allan Bloom)批評說,「麥卡錫主義給大學造成了極其負面的影響」,「麥卡錫、麥卡錫之流和麥卡錫的追隨者,顯然都是不學無術之輩,是跟學院作對的,尚未入學術之門的野蠻之徒」。但他很快又補充說:「在多數大學裡,他們對課程安排和人事任命都沒有產生任何影響。……沒有哪個教授被解聘,他們在課堂上可以隨心所欲地講授任何東西。」 布魯姆批評麥卡錫,大概因為他是學院中人,即便在質疑大學體制時也情不自禁替這個體制說話。但從他舉出的若干例子可發現,傷害學術自由的並非麥卡錫,而是激進左翼分子。

左派學者更不會放過每一個攻擊麥卡錫的機會。反對冷戰的冷戰史學者李波厄特(Derek Leebaert)評論說,「麥卡錫的名字甚至成了莫須有汙衊的同義詞」。

最出格的辱罵來自威廉.曼徹斯特(William Manchester),他的《光榮與夢想》一書是當代美國史最通俗的讀本。其文筆流暢,敘事生動,但在論及麥卡錫時,是歇斯底里的咒罵:「他是個惡棍,從外貌上看也是如此。他目中無人,經常暗自竊笑。講起話來聲音刺耳,喜歡奚落別人。在參議院裡,由於鬍子稠密,人們很快就可以認出他來。實際上他就是一個所謂下等愛爾蘭人的典型樣板:體格魁梧,肩膀寬大,眉毛隆起,是在波士頓市第八號碼頭和芝加哥南部的貧民區常常看到的那種人物。」

這段話充斥著外貌歧視、種族歧視和階級歧視,堪稱左派最忌諱的「政治不正確」之集大成者——難道相貌不佳就當被歧視(其實麥卡錫比杜魯門英俊多了)?難道愛爾蘭後裔就當被歧視?難道鄉下農夫和碼頭工人的孩子就當被歧視?今天,如果用這種方式攻擊任何一個其他人,必定會被告上法庭,但用來攻擊麥卡錫,卻是理所當然的「政治正確」。左派早已習慣了「雙重標準」。

麥卡錫主義是美國精神的真正代表

一九五四年,參議院針對四十六項麥卡錫「行為不當」的指控進行調查。經過特別委員會長達兩個月的調查,只能得出其中兩項勉強成立的結論,這兩項都是莫須有的罪名——麥卡錫拒絕參加某委員會,又對另一個委員會有「誹謗」之論。十二月二日,參議院以多數票通過一份對麥卡錫的指責。這就是後來人云亦云的「譴責決議」。實際上,麥卡錫的支持者、參議員布里奇斯(Styles Bridges)指出,該決議「不是譴責決議」,終稿使用的是詞彙是「認為不當」(condemn)而非「譴責」(censure)。

就在參議院針對麥卡錫充滿敵意的投票之前十天,曾擔任蘇聯總檢察長的安德列.維辛斯基(Andrey Vyshinsky),在紐約出席聯合國會議時突發心臟病去世(他曾嘲笑聯合國的《人權宣言》是一個夢囈)。在莫斯科審判期間,作為史達林的打手,維辛斯基簽署了數百份對列寧的老近衛軍的死刑判決,儘管他知道他們沒有犯下任何罪行。

蘇聯歷史學家沃爾科戈諾夫(Dmitrii Antonovich Volkogonov)在《勝利與悲劇:史達林的政治肖像》一書中描述說,維辛斯基長篇大論的起訴書能使坐在被告席上的人全身癱瘓,其中大多數人在最後發言中只能表示認罪。由於辦理布哈林案件賣力,根據史達林建議,維辛斯基被授予列寧勛章,後又「當選」蘇聯科學院院士。

作為史達林的頭號法學家,維辛斯基為該大清洗提供了理論依據,其重要基石包括:刑法是階級鬥爭的工具以及口供是證據之王。在漫長的大清洗中,有數百萬普通人被殺害,更有近千萬人被送到古拉格群島服苦役。然而,史達林發動的大清洗和大審判,維辛斯基的暴行,不僅沒有受到西方左派的譴責,反倒得到鼓掌歡迎。

與此同時,美國左派卻將維辛斯基的恐怖面具戴到麥卡錫頭上——麥卡錫只是行使美國憲法和最高法院判決賦予國會的、有限的調查權(他並沒有執法權),他的個人品行無可指責,他的調查活動沒有違背法律。一九九五年解密的《維諾娜文件》證明,當年麥卡錫小組委員會閉門聽證會公布的記錄,顯示麥卡錫所認定的共產黨人是精確的。亞瑟.赫爾曼評論說,麥卡錫的絕大多數指控的準確性「已不需要討論」,它們現在「已被接受,就是事實」。二十世紀四○到五○年代,蘇聯間諜的確在美國大肆活動,人數之多、滲透之深,超過美國政治領袖和大眾的預想。

麥卡錫主持的調查確實讓很多人的生活軌跡受到影響,有些人失業了——但僅此而已,好萊塢受到調查的「十君子」中有幾個人被解僱,卻很快就以「英雄」的身分找到薪水更高的工作,就連出獄的希斯都能衣食無憂並喋喋不休地自我辯護。然而,歷史的弔詭和命運的可怕諷刺就在於,是麥卡錫的名字,而不是維辛斯基的名字,被西方世界普遍記住,並被斥為恐怖和猜疑時代的象徵。

更沉重的打擊接踵而至:一九五四年的國會中期選舉中,共和黨失利,麥卡錫保住了參議員的職位,但再也沒有一點調查權力,不得不依賴公開演講來繼續提醒美國大眾警惕共產主義的威脅。任期結束後,他回歸布衣身分,與妻子收養了一名女嬰。長期的戰鬥讓他的身體不勝重負。一九五七年五月二日,麥卡錫在貝蒂斯海軍醫院去世,年僅四十八歲。官方診斷結果是急性肝炎。媒體卻故意暗示他死於酗酒。

麥卡錫沒有辜負美國,而是美國辜負了麥卡錫——如果沒有麥卡錫的孤身奮戰,美國不可能贏得冷戰。近年來,很多歷史學家重新評價麥卡錫的歷史地位,認為「麥卡錫主義的意義,在於它及時抑止了共產主義對西方民主制度的顛覆,此後美國政府內部再也沒有出現過原子彈和氫彈設計圖紙洩密這樣的事件了」。麥卡錫是冷戰中最具勇氣的、堪與麥克阿瑟媲美的英雄,這兩位「麥先生」都是生命不休、反共不止的戰士。

左派拒絕承認麥卡錫是美國精神的守護者的這一歷史事實。一九五四年,哥倫比亞大學召開一個麥卡錫主義研討會,左派歷史學家理查.霍夫施塔特(Richard Hofstadter)用德國新馬克思主義哲學家阿多諾(Theodor W. Adorno)一九五○年出版《威權主義人格》一書的理論,把麥卡錫主義解釋為「假保守派」毫無根據的恐懼在社會上的投射。他後來還寫了《美國政治中的類妄想狂風格》一書,成為民主黨政府否定麥卡錫主義的經典表述。其實,這是「德國思想」和「西方馬克思主義學派」侵蝕美國思想和美國精神的又一案例。

然而,美國的學術菁英們無法理解,為什麼鄉巴佬和紅脖子們矢志不渝地追隨麥卡錫(包括後來投票給川普)?答案很簡單,麥卡錫是那個看到敵人在鐵軌上安置石頭、要讓列車傾覆的人,他排除了危險,讓列車安然前行。列車上的人,只要是以身為美國人而驕傲,就會感激他。那些仇恨麥卡錫的左派,不知道自己還活著應當歸功於麥卡錫——如果他們憧憬的共產主義在美國實現,史達林或毛澤東式的獨裁者不會讓他們活著,在極左派眼中,不夠左的左派是些無病呻吟、必須用暴力消滅的小資產階級。

麥卡錫主義並不是《英語大辭典》中說的「毫無根據指控陷害他人」的專制主義,而是美國的立國精神,為了捍衛自由而勇敢奮戰,消滅一切危害自由的敵人與叛徒,正如拉塞爾.柯克(Russell Kirk)形容保守主義「會被不斷嘲諷,但卻始終守護著文明的存續」。麥卡錫主義是美國保守主義的精華,雖然不斷地被誤解和嘲諷,但它守護了美國的自由,在美國立國時就存在,現在依然存在,自由永遠需要守護者和捍衛者。著名美國商人、反共人士阿爾弗雷德.科爾伯格(Alfred Kohlberg)曾用一句話概括麥卡錫的遺產和麥卡錫主義:

麥卡錫主義是一個非常古老的美國習俗。除掉叛徒、瀆職者和不忠的僕人,這是一個由來已久的美國決心。

相關書摘 ►余杰《美國左禍與自由危機》:鄧小平的「投名狀」讓美國引鴆止渴,再用「韜光養晦」騙過天真左派

書籍介紹

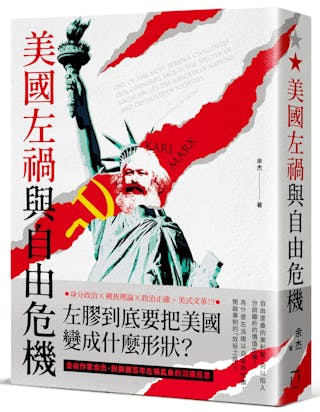

本文摘錄自《美國左禍與自由危機》,八旗文化出版

作者:余杰

- momo網路書店

- Readmoo讀墨電子書

- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83,可享全站83折優惠(部分商品除外,如實體、成人及指定優惠商品,不得與其他優惠併用)

- 透過以上連結購書,《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

身份政治╳種族理論╳政治正確=美式文化大革命!?

自由堡壘的美利堅,何以陷入分崩離析的價值危機?

為什麼左派總以自由為代價,開啟通往「奴役之路」的專制大門?

左膠到底要把美國變成什麼形狀?

自由作家余杰、對美國百年左禍亂象的沉痛反思

我們已經意識到「政治正確」的種種危害,

但只有余杰敢於「政治不正確」地大膽檢討!

- 歐洲左派思想傳入美國,途徑原來是透過威爾遜的理想、羅斯福的新政?

- 在二戰中擊敗納粹德國的美國,在文化上為何反淪為德國左派思想的殖民地?

- 麥卡錫主義並不是白色恐怖,而是對抗共產暴政、捍衛自由民主的必要方案?

- 為什麼越戰期間的反戰運動,最終演變為對試圖摧毀社會傳統的「美式文化大革命」?

- 以基督教傳統為基礎的美國大學,為何會陷入名實不符的平等、進步、多元等左派價值而無法自拔?

- 為什麼美國大多數新媒體與高科技產業,反而會是左派意識型態的當然支持者,進而認同大政府與中共?

自十九世紀馬克思主義思想誕生以來,明明其衍生的無數左派經過了無數政治實驗,建立如蘇聯、古巴以及中國的左派國家,幾乎都宣告失敗;卻仍然有無數人自詡左派、追隨馬克思的腳步,前仆後繼試圖建立虛幻的理想國?

如今,受到左派思想影響最深、引起無數政治社會衝突的地方,莫過於今天的世界霸主——美國。為什麼美國這個以革命推翻君主統治、推崇自由民主的共和國,會深陷左派的攻擊?國內外的左派分子,又對美國造成了什麼重大的禍亂?二十一世紀的未來,美國又將何去何從?

從內部分裂到外部危機,今天美國正深陷左禍泥沼之中!

唯有重拾清教徒的觀念秩序,方能重建美國秩序的自由根基!

二十一世紀的美國,隨著左派思潮的「正當化」,社會進入前所未有的分裂時刻,尤其在二○一六年川普當選總統後達到最高峰。美國的社會機構如多數大學、教會,以及流行文化的代表如好萊塢及網路各大社群媒體,無不高度左傾,透過審查及抗爭積極宣傳所謂左派價值——平等、多元、世俗,進而否定傳統自由價值——個體、秩序及傳統,導致美國社會及文化深陷分崩離析,引發如「黑命貴」或「安提法」等重大衝突事件,至今尚未停歇。

今天美國的自由價值,不只陷入內部分裂,更有著來自外部的挑戰。冷戰後期,美國與共產中國重新建交,雙方開始長期的交流合作。然而,中國作為典型的左派極權政府,其價值信仰完全不同於自由民主的美國,雙方接觸至今,非但沒有讓美國改變中國,反而使得崛起的中國如同冷戰高峰期的蘇聯,開展對美國及西方等自由世界的「全面進攻」。因此,本書便提到,尼克森的中美建交政策其實正是美國近代外交史上的最大錯誤。

對美國文化有著深刻瞭解的法國思想家托克維爾(Alexis de Tocqueville)指出,「基督教對於美國自由制度的維護,是不可或缺的」。本書更進一步指出,美國的自由價值與其賴以建立的政治與社會傳統,皆來自於基督教清教徒獨特的觀念秩序。如今,美國深陷左派圍攻的內憂外患之中,越來越趨世俗化,清教觀念秩序的實踐和熱情多被視為對自由的威脅,而非對自由的支撐。因此,透過分析百年來美國左禍的歷史,反思美國自由傳統的根基所在,正是本書最主要的目的。

本書是身為美國公民的自由作家余杰所著。他提出質問:為什麼歷經一戰、二戰,越戰,多次成功保衛西方自由民主、抵制共產暴政的美國,會一再淪為意識型態衝突的文化戰場?為什麼歷史上主張進步、平等、多元的左派知識分子,最終卻以「自由」為代價,開啟一條通往專制暴政的「被奴役之路」?為什麼追求自由、捍衛真理,在今天會成為一種「政治不正確」?

因此,本書回溯至二十世紀初期的美國,以保守主義的角度論述美國百年來如何受到左派思想影響的文化思想史,進而反思美國的自由價值與清教徒觀念秩序的內在連結,是余杰繼《大光三部曲》後,又一論述西方文明歷史演變的重量級作品。

Photo Credit: 八旗文化出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:翁世航

核稿編輯:潘柏翰