中國在三年的疫情防控後,面臨著日益增加的就業和經濟壓力,失業數據屢創新高。同一時間,香港面對人才嚴重流失的問題,港府在今年6月中旬宣佈輸入最多2萬名外勞的計畫,這樣的求才計畫能吸引中國失業青年,成為解決失業與缺才的解方嗎?

「失業的時候,每天就是洗臉、出去面試 ,再等著被HR挑挑選選。」阿土在2022年失業了。她形容找工作的過程為「瘋狂」,20多次的面試都沒有回音。她因此抑鬱症病發,經歷了人生「最恐怖的失業」,但她並不孤單。

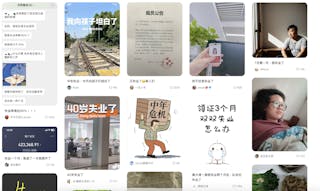

「失業三個月,我焦慮了」、「失業半年,我是如何熬過低谷期的」、「失業了,不想活了」、「失業後我的人生按下暫停鍵」、「失業越來越多,沒錢過活越來越多。年輕人的未來在哪?」⋯⋯只要小紅書輸入「失業」這個關鍵字,中國青年的失業故事多不勝數。

Photo Credit: 《歪腦》

中國在經歷了三年的疫情防控後,面臨著日益增加的就業和經濟壓力,失業數據屢創新高;同一時間,香港面對人才嚴重流失的問題,香港政府在今年6月中旬宣佈輸入最多2萬名外勞的計畫。

這個消息出來之後,引起不少內地網民在社交平台熱烈討論來港打工攻略,當中不少更以「高薪」、「無門檻」等關鍵字作標題。

《歪腦》訪問了三個中國青年,他們是如何從就業走到失業?他們這段時間是如何與失業問題共存?而香港又會不會是他們的出路?

青年的就業策略:頻換工作、校園招聘、親友介紹

阿土在黑龍江「二本」大學(本科二批招生的大學)念法學,2019年畢業。畢業之後,她需要先考到法律職業資格證書,才能走上律師之路。她在家裡埋頭苦幹了兩年,考了兩次「法考」,但也失敗告終。

「沒有考到證照的話,去律所工作就沒有太大意義,頂多做律師助理,在四、五線小城市、小縣城,一個月只有兩三千人民幣。」她去過東北三省找工作,但遇上2020年疫情爆發,找工作也落得一場空。

中國網絡媒體與金融圈子一度流行一種説法:「投資不過山海關」,於是阿土決定要去一線城市就業。「東北就業環境很差勁,想過好一點的生活,就是要當公務員、進體制,但我不喜歡那種環境 ,而是比較喜歡稍微自由平等的狀態吧。」

她在2021年3月移居到北京找工作,一個月後就獲訴訟業務公司聘請,但她因為職場人事問題,工作了四個月後就辭職了。後來只花了一週就銜接到新的工作。

在失業問題還未浮上水面時,剛畢業的年輕人不斷轉換工作都是常態。「中國的學生在大學之前,其實沒有探索自己的機會,畢業後我才感覺有點像個自由人 。」

青年K比阿土更早進入就業的修羅場。他在武漢大學畢業後,就到台灣念研究所修讀資訊系統與應用,2018年畢業後,K回到武漢透過「校園招聘」找工作。

疫情前,校園招聘模式是較常見的招聘模式。企業會到各地方舉辦線下的講座,並在短時間內一併進行面試,招聘合適的人才。

「那時互聯網行業是還在熱,名聲好、比較大的公司 ,都會來武漢招聘 ,我可以在短短一個月內參加非常多公司的面試,所以能非常高效地解決找工作的問題 ,而且我也不用跑很遠,很方便。」很快他便獲得數間公司的青睞,但最後選擇到深圳一家公司上班。

在試用期結束前,他發現工作內容和自己的期望有很大落差,於是便毅然辭職,到上海尋找其他工作機會。一週後,他已經被另一家互聯網公司取錄。

另一位青年阿樹就沒有那麼幸運,她比兩人更晚加入就業市場。在2018年本科畢業後,接著她到了北京念電影研究所繼續進修,直到2021年中旬才畢業。

當時疫情已經在肆虐,阿樹回到廣州老家一帶大大小小的公司面試找工作,她説當時工作「並不好找」。一個多月後,在朋友的推薦下,她才到了一家電商的公司工作,擔任新媒體編輯。

Photo Credit: shutterstock / 達志影像

失業後的抑鬱、焦慮與躺平

2022年,中國的經濟增速出現近半個世紀以來第二低的水平。三個在不同時期進入就業市場的青年,也在此時開始接二連三失業了。

阿土雖然順利銜接了第二份工,但半年後,即2022年1月獲發最後一份薪水後,她正式失業。

這次,她直接撞上了中國疫情的高峰,上海和北京也出現封城。即使她每天都去不同公司面試,但都沒有獲聘。

「每次去完就很痛苦 ,其實公司只是為了完成它的KPI,把你叫來面試一下,公司可能並不缺人。」失業的焦慮甚至讓她患上了嚴重的抑鬱。

「我給朋友發語音,瘋狂大哭,説自己一點也不好,各種咒罵狂哭。他説,他曾經也經歷過這種感覺 ,如果當時有一個人能拉他一把的話就會很好 。」那時,這位朋友正打算離開現職的公司,因此決定要拉阿土一把。「他要把我給拽進去、頂替他。」

朋友把簡歷發給她,然後讓她照著簡歷抄,也偽造了兩年多的經驗 ,甚至培訓她面試 。「我完全不覺得我能勝任 ,因為那是大的公司,也真的沒有相關經驗, 但我當時已經走投無路了。」

這種策略竟然讓她能順利接獲錄取通知,阿土立刻連夜在淘寶上訂製印章並偽做了一份離職證明,讓自己能夠順利入職。「我服了。我其實是一個,很老實很有原則性的一個人,但是在那一刻,我發現我被中國社會改變了, 開始搞這些油嘴滑舌的一套了。」

阿樹在加入公司9個月後,在2022年初就被裁了。「很焦慮,越面試越不知道自己到底要進什麼公司,覺得很難找工作 ,經常被刷那個簡歷。」兩個多月後,她做了一個倉促的決定,選擇入職薪水和待遇都相對較差的公司工作。

「老闆喜歡PUA (精神虐待)我們,會議上都跟你説:老闆都在24小時幹活 ,員工為什麼要把工作和生活區分的這麼明顯?然後強迫我24小時都要在線 ,並且給他們週末也要改推文。」

八個月後,她終於受不了這樣的工作環境,決定辭職,但卻進入另一個可怕的輪迴。她在今年年初開始在求職網上投履歷。這一次,她感受到「大環境真的太差了」。

「公司崗位就這麼多,所有人都在找工作,所以公司敢在招聘時要求你一個人幹三個崗位的活。」失業期間,她每天都在小紅書上轉好運,日子一天一天地過,公司的面試要不是提出苛刻的薪酬待遇,就是一直沒有回音。

「2月剛失業,時間沒有過得很快,4月開始有點焦慮了。到了6月端午節 ,你就會想:我會不會年末前也找不到工作?你會感覺到時間過得多快。」經過長達五個多月、十多家公司的面試,阿樹才找到一份餐飲公司的小編工作。

即使K在前景較好的互聯網公司工作,也難逃失業一劫。原本近萬人的公司,在2022年開始分批裁員。他隱約記得公司共裁大概三千人,他是其中一個。「我覺得我和老闆關係不好,所以會被裁。」

他解釋,裁員背後或許涉及近年中國互聯網公司發展模式的改變。過去,互聯網公司發展模式著重於用戶量的迅速增長和數據表現,以此獲得大量融資,公司就有更多資源聘請員工去探索新的業務。

然而,現在投資人更為謹慎,不再盲目注入資金支持新業務探索,公司必須證明業務本身的盈利能力,才能獲得投資支持。因此,一般公司只會保留原有賺錢的業務 ,也不再需要本來那1萬人的規模去規劃新業務。

K失業後便開始躺平,「我對工作這件事越來越懷疑吧,也很抗拒回到那個現代化的體系中 ,但之後發現確實還得賺點錢。」直至今年三月,他才開始去找工作,一個多月後就找到資訊科技相關專業的工作。

即便他在過程中並沒有飽受折磨,但在職的他也隱約感受到失業問題正在國內升温、蔓延。「大家都比較『苟著』,會裸辭或跳槽的人不多,都不太會變動。打開社交媒體,抖音、小紅書都説工作多難找, 其實大家就會更珍惜眼前他們有的東西。」

Photo Credit: shutterstock / 達志影像

青年失業率高「脱下孔乙己的長衫」

國家統計局早前公佈2023年6月的失業率,16至24歲勞動力調查失業率攀升0.5個百分點至21.3%,連續三個月創2018年有統計以來新高。

簡單而言,相當於每5個年輕人中,就有1人處於失業狀態。中國國家統計局發言人付凌暉在6月的記者會上更表示,「為了取得勞動報酬或經營收入而工作一小時及以上和因休假、臨時停工等暫時離崗的人,這些人都屬於就業。」

於是,微博的熱搜出現了「一週工作一小時」的關鍵字,網民紛紛指就業標準已經很低,竟然還有600多萬青年還沒有找到工作,可見實際的就業情況更壞。

北大副教授張丹丹於7月時候指出,如果算上「躺平」、「啃老」等不工作的年輕族群,中國3月份青年實際失業率可能已經高達46.5%。

阿樹認為,不少公司在一波又一波的疫情地倒下,即使能撐過疫情,經濟狀況也不佳,以致要裁員削減開支,加上這兩年的應屆畢業生越來越多,但崗位就越來越越少。

她在小紅書上也看到了不少失業的貼文。「我在小紅書上可以看到大家的IP ,不管是大城市還是小城市的人都一樣。以前大家會説『金三銀四』,但現在都沒有了。疫情解封並不意味著經濟復甦了,找工作還是很難 ,甚至比去年還要難一些。」

隨著中國多個城市放寬了對地攤及小販的管控,加上青年失業率上升,「地攤經濟」在這樣的脈絡下得到蓬勃發展。有失業青年因此投入「擺攤」,賣貨、食物或飲料,甚至提供付費聊天的諮詢服務。

同一時間,社交平台和官媒也出現了「年輕人脱下孔乙己的長衫」的討論,指所有的年輕人不再去幹「腦力活」,改而做「體力活」。

阿土的朋友今年3月到北京找工作,但過了四個月仍是處於失業狀態,結果轉行做兼職的直播主,晚上直播帶貨。「國內的年輕人現在很多,就做輕體力勞動,什麼無印良品的店員,優衣庫店員。」

失業的問題在青年之間尤其嚴重。阿土説:「如果是工作三年以上的話,公司把我開除了,公司沒法運轉。公司會裁像我這種沒有什麼經驗的年輕人,工資很低就可以輕易甩掉。」

阿樹也曾經到一些非政府組織或機構面試,對方開宗明義要求有充足經驗、成熟的人。「我在公益機構工作的朋友説,由於經濟狀況不好,許多機構不願意花時間培養,(希望)人到了就可以做事。」

Photo Credit: shutterstock / 達志影像

香港的外勞政策是出路嗎?

就在中國青年失業率上升的狀態之下,今年6月,香港政府宣佈輸入外來勞工計劃,當中建造業輸入外勞上限為1.2萬人、運輸業最多可以輸入8千人,其中6300人是航空業人員,公共小巴及客車司機則共1700人。換言之,即兩個基層勞動行業最多能輸入2萬名外勞。

同時,港府宣佈現有補充勞工計劃並改名為「補充勞工優化計劃」,措施容許26個職位輸入外勞,為期兩年,放寬的職位包括售貨員、侍應生、接待員、收銀員等。就在公佈出來之後,小紅書馬上出現了很多來港打工的攻略,有貼文更聲稱在香港工作可達月入16萬、甚至年薪可達70萬的説法。

小紅書上出現熱論,對於已經放下身段擺攤、「脱下孔乙己的長衫」的年輕人而言,這會否是一條出路?

阿樹在今年6月才到過香港旅遊,走在街上感覺人少了很多。「我這次去香港就覺得很神奇,也能理解這個政策推出的原因,因為香港人已經run away了。」從事新媒體內容行業的她認為,「到香港打工」這個話題在中國青年之間,並不算是一個熱門的話題。

社交平台上更多討論的是澳洲工作旅行簽證,甚至是如何透過「語言簽證」、「工作簽證」等方式移居日本。

「十多年前,大家會覺得去香港,他們會覺得真的可以賺到很多錢,所以願意過去,但我覺得現在大陸可能並沒有覺得説香港的機會一定會特別好。」她認為,即使自己失業,也不會對計劃有太大興趣。「在香港的環境我覺得也挺累,如果是做體力活的話,我覺得會更累,沒有必要。」

對於行業前景相對穩定的K而言,他對外勞計劃也不太感興趣。「我選擇一份工作不是一個賺多少錢的問題,也是興趣的問題。如果有做互聯網業務的香港公司有機會,業務我也感興趣,我肯定會考慮。但是如果是做建造、餐飲,當下的我,我是不會考慮。」

阿土與兩人一樣,事前也沒有聽説過香港輸入外勞計劃,但她表示可以考慮。與過去受大陸青年歡迎的優秀人才入境計劃(優才計劃)有別,外勞計劃來港之後需要從事基層工作,亦不會因此而取得香港身份。

早在輸入外勞政策公佈前,立法會也大比數通過放寬輸入勞工的無約束力議案,提出應容許大灣區外勞即日往返香港及居住地。雖然如此,阿土認為她根本不需要香港人身份,更不需要在香港居住。「香港的那個住房條件會比較擠一點 ,但我感覺這個政策好赤裸裸,就是來幹活。」

她又根據小紅書的貼文上相關行業薪酬表,把港幣換算成人民幣,「那聽起來倒是挺吸引人。」她直言,失業的時候甚至有想過去開「叉車」(起重機),不難接受自己要從事基層工作。「我想要錢,所以只要錢足夠高,對我就吸引。」

阿土又説:「有錢後,我打算去一些歐洲,加拿大、澳洲這樣的國家,然後留學,然後待個三四年 ,我就可以潤了。」

(應採訪對象要求,阿土、阿樹、K為匿名)

本文經《歪腦》授權轉載,原文刊載於此

原標題:對那些失業而焦慮的中國年輕人來説,香港的外勞政策會是出路嗎?

延伸閱讀

- 香港移民潮疊加退學潮:全面中國化下掙扎中的家長,與「寒冬」裡的學校

- 在英國的香港BNO移民,依然受到中國追蹤異議人士的不安全感壓迫

- 香港移居台灣人數,連續兩年創新高

- 香港重推投資移民:民間熱議之下仍然「只聞樓梯響」

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯:溫偉軒

核稿編輯:翁世航