除了詞彙的由來背景之外,流行文化與醫學界也把免疫系統視為一支被派來保護我們的英勇軍隊。以中立的角度來看,先天免疫系統與適應性免疫系統都是會對病原體與毒素等物質產生反應的免疫細胞;例如巨噬細胞就是巨大的白血球,專門負責吞噬其碰到的病毒或毒素。

文:梅根.歐羅克(Meghan O''Rourke)

「恐怕我無法自我解釋啊,先生,」愛麗絲如此說道,「你看,我已經不是我自己了。」——路易斯.卡羅(Lewis Carroll),《愛麗絲夢遊仙境》(Alice’s Adventures in Wonder)

我記得疾病對我來說是多麼曖昧不明、模糊不清,我想描繪出它的輪廓卻無能為力;從加州回到紐約後,整個世界看起來就像瀰漫著濃濃迷霧的高原,令我不寒而慄。我還在唸大學的時候,文學圈流行的說法是把自我視為建構中的個體,而不是統一或連續的連貫體驗。

過去那個身體健康的我坐在鑲嵌著木質裝飾的研討室裡, 歡快地引述愛默生(Emerson)的論點:「人的心意與思想不總是連貫。」或是韓波(Rimbaud)所說的:「吾即他者。」然而在面臨身體狀況惡化以後,我才知道自己大錯特錯;現在的我已經知道人有自我,這一點毋庸置疑——因為我失去過自我。我對於過去的自我只剩下模糊的記憶,而且只能靠直覺判斷過去的我並不是這個樣子。

在這樣的狀態下,我的病使我不得不開始認清自己到底是誰——就像學者米利安.貝陵(Miriam Bailin)描繪維多利亞時代病房景象的著作中所稱「迫使你面對自我」的情況。正如貝陵所展示的那樣,在十九世紀的時代背景下,發燒是對患者生命具有某種象徵意義的症狀;而在小說裡,發燒的場景通常代表主角在精神上遭遇了危機,同時也是「一個人在個人、道德或社會層面上休養生息,等待復原再重新出發的重大事件」。

就我的情況而言,復原似乎是遙不可及的夢想;然而我還是難以擺脫疾病迫使我面對自我的這件事,而且也不是只有我有這種感覺。

我在雅虎(Yahoo)和臉書上加入了許多網路社團,發現自體免疫疾病真的時常令患者質疑自己——會受苦是否都是因為自己的人生選擇。這些患者通常認為疾病就是他們內心掙扎的隱喻,即便他們知道這種疾病的成因有很大一部分其實來自基因,但依然會把患病視為一種命運的審判。

有位在青少年時期曾經歷厭食症的年輕女性告訴我:「我甚至覺得自體免疫這件事本身就帶有一種隱喻——好啦,這下我的身體真的開始自毀了。假如你罹患的是其他疾病,好像就可以奮起對抗來自外部的敵人。

例如要是得了癌症,你就會心想要好好對抗癌症;然而倘若罹患的是自體免疫疾病,這時候我們的敵人到底是誰呢?難道真的要與自己的免疫系統為敵嗎?而你代表的是自己的免疫系統還是那些正在受到攻擊的器官?在這種情況下,你到底是誰?」對她來說,自體免疫疾病幾乎可以直接被視為她先前傷害自己身體(厭食)的衍生問題,具體表現了她的內心矛盾。

我訪問的許多患者似乎都認為,自體免疫疾病是一種會迫使你認真、仔細審視自我的疾病。許多我在網路社團遇到的女性病友都認為,自體免疫疾病的出現就是要強迫你正視自己的生活、更真實面對自我。

例如我就遇到了許多自認為了身邊所有人鞠躬盡瘁的母親或妻子、受虐女性,或是對現代科技(如微波爐以及辦公室生活)產生質疑,渴望回到過去的男性;這些人都相信,自體免疫疾病會發生是源自於他們糟糕的個人選擇,而這種疾病就是在逼迫他們面對自我,重新思考自己的原貌並回首來時路。

二十世紀末至二十一世紀初有一種廣為流傳的說法:一個人若產生了自體免疫現象,就代表這個人的身心已開始不同步,因此不僅得治療身體,更得療癒思維。《為人體所不容:自體免疫簡史》一書中,安德森與麥凱便將自體免疫會導致患者自我質疑的現象稱為「二十世紀末的代表性疾病」。

我在越南的沙灘上看著手上的疹子,忍不住自問:「這到底代表什麼意思?」在面對疾病時,問這樣的問題或許有點奇怪,但人就是很容易認為所知甚少的疾病背後有其他象徵意義。自體免疫疾病就有這種特性;免疫系統轉而攻擊它本該保護的人體,這件事似乎就帶有隱喻的意味,因此很容易誘使患者以心理問題的眼光看待其生理症狀,這正是它與其他當代疾病格外不同的地方。

作家兼詩人的莎拉.曼古索(Sarah Manguso)就在她充滿真知灼見的回憶錄《另一種腐朽》(The Two Kinds of Decay,中文書名暫譯)中寫道:「所有自體免疫疾病都會令人想起關於自殺的隱喻,因為這種疾病代表你的身體正在由內而外自我毀滅。」

這樣的思維在我看來實在是無處不在。某天我採購完家用品,正在排隊結帳時順手翻閱了《原始人飲食雜誌》(Paleo Magazine),以下這篇關於自體免疫疾病的文章便映入眼簾:

自體免疫疾病是一種對自我的誤解:患者自己與非己之間的界線趨於模糊⋯⋯各式各樣的症狀則是身體在呼救。要各位以愛取代憤怒並不是什麼軟弱的新時代(New Age)哲學,而是確實有許多研究顯示,負面情緒會使發炎反應惡化;若是你好幾年來都對自己的身體抱持著憤怒,就從現在開始練習自我原諒吧,此時就是最佳機會。

因為把自體免疫疾病視為人體與自己的抗爭,患者也就很容易理所當然地接受科學家灌輸他們的隱喻:二十世紀中期,科學家開始把免疫系統視為不僅僅能夠保護身體對抗外來異物,還要能夠包容「自己」的身體系統。

十一月的某個雨天,我與《為人體所不容:自體免疫簡史》的其中一位作者瓦威.安德森約在曼哈頓的柏威里飯店(Bowery Hotel)碰面;安德森熱衷於從歷史角度研究自體免疫現象,同時也對所有被視為已知的事物抱以歷史學家應有的謹慎態度。

據他解釋,同時也是諾貝爾獎得主的澳洲病毒學家法蘭克.麥克法蘭.博內特於一九四八年提出假設,認為免疫系統正是靠分辨自己與非己來學習如何「包容」人體本身的組織,並在同年提出的論文中寫道:「區別『自己』與『非己』或許就是免疫學的基礎。」

博內特的理論至今依然是許多研究學者看待免疫系統的框架,也對科學界用來陳述自體免疫的語言產生了極大影響;安德森告訴我,博內特對於自體免疫論述基礎的貢獻「基本上就表示,『自體免疫』最值得研究之處其實並非免疫系統為人體抵抗外來物質這一點,而是免疫系統能夠包容人體本身的現象。」然而在這樣的過程中,大家也開始更常討論免疫學中「自己」的這項概念,而不是探討人體包容自體組織的現象。

當初博內特其實也很猶豫是否應該使用「自己」這個字眼,畢竟這不是一個科學詞彙,但後來他還是採用了。安德森認為,這是因為博內特深受佛洛伊德以及法國哲學家亨利.柏格森(Henri Bergson)的影響。

安德森表示:「要不是博內特長期浸淫於這些哲學思想當中,也無法想出人體包容自己這樣的概念。」因此在免疫學上會使用「自己」這個字眼描述人體本身的組織,其實是意外使然——也可以說是機緣巧合所致——對一般外行人來說,這個字眼則代表了個人的人格。

而話說回來,另一種描述自體免疫的方式,其實就是免疫系統學習包容人體組織,並學會分辨致病與非致病物質的過程。

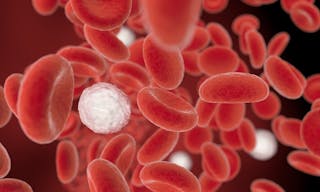

除了詞彙的由來背景之外,流行文化與醫學界也把免疫系統視為一支被派來保護我們的英勇軍隊。以中立的角度來看,先天免疫系統與適應性免疫系統都是會對病原體與毒素等物質產生反應的免疫細胞;例如巨噬細胞就是巨大的白血球,專門負責吞噬其碰到的病毒或毒素。

然而科學家卻把這種現象比喻為搜索與殲滅的任務——我們的免疫細胞負責在該行動中「攻擊」並「剿滅」入侵人體的病原體——這也是一般大眾對於人體免疫反應的想像:把免疫反應想像成某種抱有民族國家主義的軍國組織、自然的防禦系統(我發現自己在寫作這些段落時,實在難以徹底避免使用如「擊潰」、「抵禦」這樣的字眼)。

喜劇演員喬治.卡林(George Carlin)就曾在表演中回憶普瑞來(Purell)乾洗手問世前的孩提時代,探討當時的各種現象,也凸顯出上述比喻是如何深植一般民眾的思維。他說自己的免疫系統「相當於配備了生物性的全自動軍事突擊用步槍,不僅有夜視功能,還有雷射瞄準鏡」。他進一步描述:

我的白血球在血液中巡邏、偵查、尋找所有陌生或不應該在體內的物質,一旦發現任何異樣——察覺任何一種可疑的細菌——它們絕不胡搞瞎搞。白血球會立刻掏出武器,給那些王八蛋一點顏色瞧瞧,然後把這些倒楣的傢伙直接踢進我的腸子裡!腸子裡!白血球絕不廢話也不會事先宣讀米蘭達警告(Miranda warning),更沒有什麼三次好球才正式出局的屁事。只要一次來犯,殺!就滾去大腸裡吧。

我們也跟卡林一樣,總認為免疫系統就是一種強而有力的個人防禦系統,或像芭芭拉.艾倫瑞克一樣視其為「近乎隱形的神奇防護斗篷」。

這種運用感性建構出的概念令我們自然而然認定,免疫系統必然是種好東西;然而,免疫系統其實也會做出像是「幫助」癌細胞這種事,甚至會像艾倫瑞克所說的:「致使腫瘤散佈到全身各處。」二○○八年的《科學人》雜誌就指出,巨噬細胞——也就是那種可以吞噬病原體的先天免疫細胞——有可能受到癌細胞的「重新教育」,成為使腫瘤不斷滋長的「工廠」。

以擬人化的角度看待白血球(不同於我們看待肝細胞的眼光),加強了我們為免疫系統賦予的特殊地位,也因此視其為與我們關係親密的保衛者。然而一旦發生了自體免疫反應,原本應該保衛人體的免疫系統轉而攻擊自身,這種現象自然就會被我們視為一種對人體的背叛;而人體本身既是付諸背叛行動的主體,更是遭到背叛的對象。

對於免疫系統的隱喻形塑了我們的觀點,也因為這樣,要是抗體被視為對抗細菌入侵的軍士,那麼自體免疫的過程也就成為誤傷友軍的行動了。有這樣的隱喻存在,我們又如何在面對自體免疫疾病時,不去檢討心理層面的因素呢?

不過你可能也會好奇,我們用什麼角度看待自己罹患的疾病到底有什麼大不了?事實上,這些隱喻對於我和其他受訪的患者來說確實具有深遠而巨大的影響力,許多人把他們的疾病視為一種個人的失敗,更會因此自我譴責。

於是在這樣的背景下,大家很容易受到隱喻的誤導,把其實只是意外所致或是社會系統所造成的疾病當成個人的問題。我們有時候只是剛好在某個壓力很大的時間點感染病毒而引發免疫反應,抑或身體因為自家樓下乾洗店使用的化學物質產生不良反應——把這種現象視為對於個人品格的重要評價實在太不理智;然而這正是那一套免疫系統自我攻擊的隱喻會對世人造成的影響。

除此之外,把自體免疫反應與自殺行為畫上等號其實也是同一回事;畢竟癌症也是人體細胞本身出現故障,複製細胞的機制失控所導致——但我們選擇把癌症當成人體需要對抗的他者,卻在某種意義上把體內的抗體當成了自己的化身。

雖然這種將抗體與自我混淆的現象根源於免疫學早期使用的詞彙——自己,但認為疾病乃形而上的症狀轉化為實際病徵的概念其實由來已久;這種觀念深植於西方猶太教與基督教共通的思維,至少可以追溯回基督教認為疾病與罪惡密不可分的概念。我們在雅各書第五章十六節就可以讀到:「所以你們應當彼此認罪,互相代求,這樣你們就可以痊愈。」就基督教教義而言,疾病是精神受到玷污的跡象——因此也就隱喻著罪;在福音書當中,承受病痛者一旦接受了基督教信仰,疾病便會痊癒。

英文中的「pain」(意指痛苦)一詞來自於拉丁文的poena(意指遭受懲罰所承受的痛苦),之後則有古法文的peine(亦意指懲罰、痛苦);由此可見,此一詞本就帶有懲罰的意味。二十世紀,佛洛伊德與其追隨者更直接為疾病賦予心理學上的意義,進而更新了這種思維框架:身體症狀自此雖不再象徵著罪,卻代表了禁忌或患者深藏於內心的情緒——而這依然是一種隱喻。

而如今,在我們的世俗、個人主義國家裡,這種模糊、不具確切名稱的疾病便不可避免地被視為揭示真實自我、提升自我的良機,而這種自我提升的行為正與我們新自由主義社會執著的其他價值不謀而合。整體社會實在太關注自我實現的價值,從而掩蓋了此一事實:真正出了錯的並不是我們自己,而是整個社會結構——缺乏恰當的支持系統、化學物質監管規範不足、食物資源不平等、醫療健康服務只靠東拼西湊將就;結果自體免疫反而被患者內化成了把自我管理發揮到極致的機會。

事實上,自體免疫疾病象徵著美國社會這個龐大集體的缺陷;假如自體免疫疾病是某種控訴,那它針對的絕非任何個人的人格,而是指出了我們總是忍不住把社會問題視為個人問題的傾向,忘了那其實是這個時代、這個社會的所有公民無法好好合作、集體行動而產生的困境。

書籍介紹

本文摘錄自《疾病的隱域:從自律神經失調、自體免疫疾病到長新冠的診斷困境,看見代表我們這個世代的慢性疾病異世界》,臉譜出版

作者:梅根.歐羅克(Meghan O''Rourke)

譯者:孟令函

- momo網路書店

- Readmoo讀墨電子書

- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83,可享全站83折優惠(成人商品、實體商品、限定商品不包含在內,不得與其他優惠併用)

- 透過以上連結購書,《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

當疾病無法被根治,我們只能與它共處——

一本獻給所有因慢性疾病所苦之人的共情之書

雖然出現全身性症狀,醫生卻說檢驗一切正常……

莫名爬滿全身的蕁麻疹、頭暈、夜間盜汗、身體疼痛……面對持續惡化、折磨身心的長期症狀,作者梅根.歐羅克(Meghan ORourke)在無數科室之間流轉,卻始終無法獲得診斷,甚至沒有人相信她真的生病了──連她自己也不敢肯定。

面對無以名狀的不適感,歐羅克投身於文學、科學、哲學等領域,也尋求醫師、研究人員與其他患者的協助,展開了一場困難重重的追尋答案之旅;然而隨著深入探尋,她發現身患為人所知甚少的疾病,原來意味著和體制、社會結構問題乃至西方醫療知識體系的激烈碰撞。

「花了這麽多年我才發現,深受未知疾病所苦的全然不止我一人,而這種不得不默默承受痛苦的現象,才是我們社會最大的病灶。」

根據美國免疫疾病協會表示,患者平均要花上三年時間、看過四位醫生才能確診自體免疫疾病;然而隨著COVID-19疫情大流行,數量龐大的長新冠症候群患者促使全球醫療學術機構開始重新省思人類免疫反應的多樣性,也意外成為長期被忽視的自體免疫研究領域的全新轉機。

梅根.歐羅克的罹病經驗書寫是暗夜裡的一道光,為在醫學已知與未知邊緣苦苦掙扎的慢性疾病患者帶來光明,同時也是對當代西方醫療知識體系的強力挑戰。在慢性病已然成為21世紀代表性疫病的此刻,從醫病雙重角度探索療癒的可能。

Photo Credit: 臉譜出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:羅元祺