傅利曼認為,與完全放任的商業自由比較起來,政治自由是偶然的,甚至沒有必要,這種定義與中共政治局逐漸形成的看法完全契合。

文:娜歐蜜‧克萊恩(Naomi Klein)

天安門廣場震撼

但法蘭西斯.福山(Francis Fukuyama)厚顏的宣言卻在一個地方很快就被推翻,那就是中國。福山的演說發生在一九八九年二月;兩個月後,一場民主運動在北京爆發,天安門廣場上發生大規模示威與靜坐。

福山宣稱民主與「自由市場改革」是相依相存的過程,兩者不可分割。但在中國,政府硬是這麼做:中國政府全力推動解除薪資與價格的管制,並擴大市場的範圍──卻堅決抗拒選舉和公民權的呼聲。另一方面,示威者要求民主,但許多人反對政府移向不加管制的資本主義,而西方媒體在報導這股運動時大多未曾提及。在中國,民主與芝加哥學派經濟學並未攜手並進;它們站在天安門廣場四周路障的不同側。

在一九八○年代初,由鄧小平領導的中國政府極力想避免發生在波蘭的狀況,因為波蘭的工人獲准組織工會運動後,很快就推翻共黨的一黨專政。這不是因為中國領導人決心保護構成共黨國家基石的國營工廠和農業公社,事實上,鄧小平熱切地想轉變成企業式的經濟體──熱切到在一九八○年他的政府邀請傅利曼到中國訪問,並教導數百名高階公務員、教授和黨經濟學家有關自由市場理論的基本概念。

「所有出席者都是應邀參加,必須有邀請卡才能進場。」傅利曼回憶他在北京和上海的聽眾時說。他的中心訊息是「資本主義國家的一般人民,生活比在共產主義國家好得多」。他舉的例子是香港,這個純資本主義的地區長期以來被傅利曼稱讚為「充滿由個人自由、自由貿易、低稅率和最少的政府干預所帶來的創新性格」。他宣稱雖然香港沒有民主政治,卻比美國更自由,因為其政府較少參與經濟活動。

傅利曼認為,與完全放任的商業自由比較起來,政治自由是偶然的,甚至沒有必要,這種定義與中共政治局逐漸形成的看法完全契合。中國共產黨希望開放經濟以發展私人所有權和消費主義,同時維持對權力的掌控──這套計畫可以確保國家資產一旦被拍賣後,黨官員和他們的親戚可以搶到最好的交易,最先獲得最大的利益。根據這種「轉型」的版本,在共產主義下控制國家的同一批人,在資本主義下也能繼續掌控,同時得以享受生活水準的大躍進。中國政府想效法的模式不是美國的,而是某種較接近皮諾契統治下的智利模式:自由市場結合獨裁政治掌控,藉由無情的鎮壓來推行。

鄧小平從一開始就明白鎮壓是不可或缺的。毛澤東統治時,中國政府對人民加諸殘暴的統治,下放反對者和異議分子接受再教育。但毛澤東的鎮壓出自勞工之名和反資產階級;現在黨準備要自己推行反革命,並要求工人放棄許多福利與安全,以便少數人可以獲得龐大利益。這不會是一件容易的工作。因此,當鄧小平在一九八三年開放外國投資和減少對勞工的保護時,他也下令成立人數四十萬人的人民武裝警察,這是一支新的機動鎮暴部隊,負責撲滅所有「經濟犯罪」的跡象(例如罷工和示威抗議)。

中國史專家邁斯納(Maurice Meisner)說:「人民武裝警察的配備包括美國製直升機和電擊棒。」此外,「有幾支部隊曾被派往波蘭接受反暴動訓練」──他們在那裡學習波蘭戒嚴期間曾被用來對付團結工聯的戰術。

鄧小平的許多改革很成功並受到歡迎──農民的生活比以前自由,商業也重回城市。但在八○年代末期,鄧小平開始引進極不受歡迎的措施,都市勞工尤其反對──解除價格管制導致物價飛漲;就業安全被取消,創造一波波的失業潮;新中國的贏家與輸家間的不平等愈來愈大。到一九八八年,黨面對勢力龐大的反抗,不得不改變部分解除物價管制的措施。黨的貪腐不斷和任用親信也招致人民憤怒。許多中國人民希望市場更自由,但「改革」愈來愈像黨官轉變成企業大亨的代名詞,因為許多人非法占有他們擔任官僚時管理的國家資產。

眼看自由市場實驗岌岌可危,傅利曼再度受邀訪問中國──很像一九七五年芝加哥男孩與食人魚們在智利推行的計畫引發動亂時,要求他協助那樣。中國的「改革者」迫切需要的,是一位世界知名的資本主義大師大張旗鼓地訪問。

傅利曼和妻子羅絲一九八八年九月抵達上海時,他們對中國大陸的外表和感覺這麼快就很像香港大感驚喜。雖然社會底層的憤怒鼎沸,他們看到的一切都證實「我們對自由市場力量的信心」。傅利曼形容那時候是「中國實驗最充滿希望的時期」。

在國營媒體的注視下,傅利曼與共黨總書記趙紫陽,以及當時任上海市委書記、日後出任國家主席的江澤民會面兩個小時。傅利曼給江澤民的訊息,與他在智利的計畫走下坡時給皮諾契的訊息相呼應:別向壓力屈服,而且要面不改色。「我強調私有化、自由市場和解除管制齊頭並進的重要性。」傅利曼回憶說。在給共黨總書記的備忘錄中,傅利曼強調需要採取更多震撼治療,而非更少。「中國改革初期的步驟已獲致戲劇性的成功。中國可以藉由進一步依賴自由民間市場,獲致更多的重大進步。」

傅利曼返回美國後不久,想起他提供皮諾契建議所引發的爭議,於是「出於惡作劇」地寫了一封信給一份學生報紙的編輯,譴責他的批評者有雙重標準。他解釋說,他剛在中國訪問十二天,在那裡「我主要是當政府機構的貴賓」,並與最高階層的共黨官員會面,傅利曼指出,但這些會面並未在美國的大學校園引發人權抗議。「附帶一提,我給智利和中國的建議正好完全相同。」他語帶譏諷地問:「我是不是該為提供建議給一個如此邪惡的政府,面對像雪崩般的抗議?」

幾個月後,這封惡作劇的信印證了其邪惡的言外之意,中國政府開始仿效許多皮諾契最惡名昭彰的技術。

傅利曼的訪問未達成預期的結果,中國國營報紙上刊登傅利曼為黨官僚加持的照片,未能讓群眾示威就此停止。在接下來的幾個月,示威愈發強硬和激進。反對運動最顯著的象徵是天安門廣場上的學生示威。國際媒體報導這些歷史性的示威時,幾乎無一例外地描繪成理想主義的現代學生渴望西方式的民主自由,與守舊派極權統治者想保護共產主義國家所發生的衝突。

對天安門事件意義的另一種分析直到最近才出現,挑戰以傅利曼主義為核心的主流看法。這種另類觀點的一位主張者是曾參與一九八九年示威運動的汪暉,這位已是今日中國「新左派」代表人物的知識分子,在他二○○三年《中國新秩序》(China’s New Order)一書中解釋,當年的示威者來自中國社會的各階層,不限於大學的菁英學生,也包括工廠工人、小企業家和教師。他回憶說,引爆示威的是人民對鄧小平「革命性」的經濟改革普遍不滿,因為改革導致物價上漲,並導致「裁員與失業」危機。汪暉說:「這些變革是一九八九年社會動員的觸媒。」

示威並非反對經濟改革本身,而是反對改革中某些傅利曼主義特質──改革的快速、無情,以及過程的高度反民主。汪暉說,示威者要求的選舉和言論自由,與他們對經濟的不滿息息相關。要求民主是因為黨推動的改革在規模上屬空前,且完全未經人民的同意。他寫道,人民「普遍要求以民主方式監督改革過程,和重建社會福利的公平性」。

這些要求迫使政治局作出斷然選擇。這個選擇並非一般人常說的民主相對於共產主義,或「改革」相對於「保守」的選擇。它是一個遠為複雜的盤算:黨應不應該強行推動自由市場計畫,而這麼做只能輾過示威者的身體才能達成?或者應該屈服於示威者對民主的要求,交出獨占的權力,並甘冒導致經濟計畫大挫敗的危險?

部分黨內自由市場改革者,尤其是黨總書記趙紫陽,似乎願意押注在民主上,相信經濟與政治改革可以相容不悖。但黨內更有力的人士不願冒這個險。宣判終於下來:國家將以鎮壓示威者來保護其經濟「改革」。

當中國政府在一九八九年五月二十日宣布戒嚴令時,訊息已經很明確。六月三日,人民解放軍的坦克開進示威行列,不加區別地對群眾掃射。士兵衝進示威學生躲避的巴士,以木棍痛擊他們;更多軍隊突破保護天安門廣場的路障,逮捕示威的主事者,摧毀學生在那裡豎立的民主女神雕像。類似的鎮壓行動同時在全國各地展開。

在那段期間有多少人被殺死或受傷永遠無法正確估計,共黨承認有數百人,但當時的目擊報告估計死亡人數約二千到七千人,受傷者則高達三萬人。鎮壓後繼之以一場針對政權批評者與反對者的全國獵巫行動,約四萬人遭逮捕,數千人入獄,且可能有多達數百人遭處死。和在拉丁美洲一樣,中國政府把最嚴厲的鎮壓留給工廠工人,因為他們代表對自由資本主義最直接的威脅。邁斯納寫道:「大部分遭逮捕的,以及幾乎所有被處死的都是工人。政府的目標顯然是恐嚇全國人民,因此公開的政策就是有系統地逮捕個人,施以毒打和折磨。」

大部分西方媒體以共產黨殘暴的又一例子來報導這場屠殺:就像毛澤東在文化大革命期間肅清他的反對者,現在「北京劊子手」鄧小平則在毛澤東巨大的畫像下壓碎他的批評者。《華爾街日報》一則大標題說,「中國的暴行可能造成十年改革的大倒退」──好像鄧小平是這些改革的敵人,而非決心把改革帶進美麗新境界的堅定保護者。

血腥鎮壓五天後,鄧小平對全國演說時明白表示,他以鎮壓保護的並非共產主義,而是資本主義。在斥責示威者是「一大群社會渣滓」後,鄧小平重申黨對經濟震撼治療的承諾,他說:「簡單地說,這是一次考驗,而我們通過了。」他也說:「也許這件壞事能讓我們以更穩定、更好,甚至更快的速度推動改革和門戶開放政策⋯⋯我們沒有錯。我們(經濟改革)的四項基本原則沒有錯。如果有任何錯誤,就是這些原則沒有徹底執行」。

中國專家兼新聞記者夏偉(Orville Schell)為鄧小平的選擇下結語說:「在一九八九年的屠殺後,他說的實際上就是我們不會停止經濟改革;我們會停止政治改革。」

對鄧小平和政治局的其他領導人來說,現在自由市場的可能性是無限的。就像皮諾契的恐怖為革命性的改變清除了街道,天安門也為中國不畏反抗的激進轉型舖好路。如果農民和工人的生活變得更艱苦,他們也只能默默忍受,否則就得面對解放軍和祕密警察的震怒。因此,當公眾處於危疑恐懼狀態中,鄧小平也得以推動他以前未能推動的徹底改革。

在天安門事件前,他曾被迫放鬆部分最痛苦的措施;屠殺三個月後,他重推舊案,並執行數項傅利曼的其他建議,包括解除價格管制。對汪暉來說,一九八○年代末推行失敗的市場改革卻在一九八九年以後的環境完成,有一個明顯的原因,他寫道:「就是因為一九八九年的暴力鎮壓了改革過程帶來的社會動亂,使新價格制度終於成形。」換句話說,屠殺的震撼使得震撼治療得以進行。

血腥事件發生三年後,中國已對外來投資打開門戶,全國各地遍設特別出口區。鄧小平在宣布這些新措施時提醒全國人民:「為了消除未來的任何動亂,必要時我們將採取一切可能的手段,在動亂一出現時就斷然施行,包括戒嚴,甚至更嚴厲的方法。」

改革的浪潮把中國改變成世界的血汗工廠,成為地球上幾乎每一家跨國公司偏愛的委外生產地點。沒有別的國家提供比中國更優渥的條件:低稅賦與關稅、貪腐的官員,以及最重要的,源源不絕的低薪資勞工,而且他們因為害怕暴力報復而有好長期間不敢要求合理的薪資,或最基本的工作環境保護。

對外國投資人和黨而言,這是雙贏的安排。據二○○六年的一項調查,九○%的中國億萬富豪(以人民幣計算)是共黨高幹的子女。這些被稱為「太子黨」的共黨權貴後代擁有二千六百億美元資產。這種情況與皮諾契掌控的政商財團國家先驅智利遙遙呼應:企業與政治菁英間有一道旋轉門,兩者合力消滅勞工有組織的政治勢力。

在今日仍可看到這種合作安排的例子,例如外國跨國媒體與科技公司協助中國政府暗中監視人民,確保學生在搜尋網路時不會找到含有「天安門屠殺」、甚至「民主政治」這類字眼的網頁。汪暉寫道:「今日市場社會的創造並非一連串偶發事件的結果,而是國家干預與暴力所造就。」

天安門事件揭露的真相之一是,極權共產主義與芝加哥學派資本主義採用的策略有著鮮明的雷同──它們都樂於讓反對者失蹤,使抗拒者變回空白石板,以便重新來過。

雖然傅利曼鼓勵中國官員推動痛苦而不受歡迎的自由市場政策幾個月後就發生屠殺事件,但他從未「為提供建議給一個如此邪惡的政府,面對像雪崩般的抗議」。和以前一樣,他不認為他提供的建議,與執行它所需要的暴力有任何關聯。儘管譴責中國使用鎮壓,傅利曼仍繼續以中國當作「自由市場的安排能有效促進繁榮與自由」的例子。

Photo Credit: AP/達志影像

巧合的是,天安門廣場的屠殺與波蘭團結工聯歷史性的選舉勝利發生在同一天──一九八九年六月四日。從某個角度看,兩者提供了震撼主義研究的兩種大不相同的案例。兩個國家都需要利用震撼與恐懼來推行自由市場轉型。在中國,國家利用毫不留情的恐怖、酷刑與暗殺手段,從市場觀點來看,其結果雖成功但並不及格。在波蘭,社會只遭到經濟危機與快速改變的震撼──沒有明顯的暴力──因此震撼的效應最後逐漸消退,也較為成效不彰。

在波蘭,震撼治療雖然是在選舉過後展開,但由於它直接違背絕大多數支持團結工聯選民的期待,因而是對民主程序的嘲弄。截至一九九二年,六○%的波蘭人仍反對把重工業私有化。沙克斯在為他不受歡迎的計畫辯護時說,他沒有別的選擇,並把自己的角色比喻為急診室的外科醫生。「當有人被送進急診室時心臟已停止跳動,你只能把胸骨打開,顧不了可能留下的疤痕。」他說:「你的目標是讓那個人的心臟恢復跳動。你會弄得鮮血淋漓,但你沒有別的選擇。」

然而當波蘭人從初次的外科手術恢復後,他們卻質疑醫生和所施的治療。波蘭的震撼治療並未帶來沙克斯預測的「暫時混亂」,而是全面的經濟蕭條:在第一波改革後兩年內,工業生產減少三○%。由於政府削減支出和廉價進口產品湧進,失業率一飛沖天,一九九三年在部分地區飆到二五%──相較於共黨統治時期,雖然人民生活艱困且政策失當,卻沒有正式的失業人口,兩種情況有如天壤之別。

據世界銀行的最新數字,目前波蘭的失業率高達二○%──是歐盟中最高的國家。對二十四歲以下的人來說,情況尤其惡劣:二○○五年有四○%的年輕勞工失業,是歐盟平均水準的兩倍。最嚴重的是貧窮人口的數量:在一九八九年,十五%的波蘭人生活在貧窮線以下;而到二○○三年,滑落到貧窮線以下的人已增加到五九%。摧毀就業保護並推升日常物價的震撼治療,並未引導波蘭變成歐洲的「正常」國家(像歐洲國家有保護周密的勞工法和慷慨的社會福利),反而帶來從智利到中國每個被反革命征服之處都發生的社會鴻溝。

由波蘭勞工一手建立的政黨──團結工聯──卻製造出這種永難翻身的下層階級,這代表了痛苦的背叛,也因此醞釀出一股始終無法平復的深刻諷刺與憤怒。團結工聯的領導人往往淡化他們政黨的社會主義根源,華勒沙現在宣稱早在一九八○年他就知道「必須建立資本主義」。曾在共黨監牢待八年半的團結工聯戰士及知識分子莫德茲勞斯基(Karol Modzelewski),憤怒地反駁說:「我不會為資本主義被關一週或一個月,更別說八年半了!」

在團結工聯統治的頭一年半,工人相信他們的英雄所保證的痛苦會很短暫,是把波蘭帶進現代歐洲必要的一步。即使面對飆升的失業率,他們也極少發動罷工,只耐心等待震撼治療產生效用。當承諾的復甦未發生時──至少就業市場未見任何跡象──團結工聯的成員陷入完全的困惑:為什麼他們的運動帶來的生活會比共黨統治時期更惡劣?「一九八○年我成立工會委員會時,團結工聯保護我,」一名四十一歲的建築工人說:「但這次我找他們幫忙時,他們告訴我必須為改革而忍受痛苦。」

波蘭的「特殊政治期」經過約十八個月後,團結工聯的總部已經忍受不了而要求結束實驗。極度的不滿反映在罷工次數顯著增加:在一九九○年工人仍給團結工聯通融時,只發生二百五十次罷工;到一九九二年,罷工次數已超過六千次。面對來自基層的強大壓力,政府被迫放慢其野心勃勃的私有化計畫。到一九九三年底──那一年發生近七千五百次罷工──六二%的波蘭工業仍由國家擁有。

波蘭工人終於阻止了國家資產大批私有化,這意味儘管改革已帶來如此深刻的痛苦,但原本情況還可能變得更糟。罷工潮無疑挽救了數以萬計可能喪失的工作,因為許多低效率的國營公司原本會步上關閉、大幅裁員和變賣的命運。有趣的是,波蘭的經濟在同一時期開始快速成長,根據著名的波蘭經濟學家兼前團結工聯成員柯瓦立克(Tadeusz Kowalik)的說法,這證明那些準備以低效率和落伍為由註銷國營公司的人「顯然是錯的」。

除了罷工外,波蘭工人找到另一個向昔日的團結工聯盟友表達憤怒的方法:他們利用爭取得來的民主,在選舉中斷然懲罰這個黨,包括他們一度擁戴的領導人華勒沙。最戲劇化的嚴懲發生在一九九三年九月十九日,一個包含前執政共產黨(重新包裝為民主左翼聯盟)的左派政黨聯盟,贏得國會六六%席次。當時團結工聯已分裂成兩個互鬥的黨派,其中工會派贏得不到五%的席次,在國會中喪失正式政黨地位;一個由總理馬佐維耶茨基領導的新黨派只贏得一○.六%的席次──這是對震撼治療再明確不過的拒絕。

不過,在往後的數年,當數十個國家奮力找尋改革經濟的方法時,這些難以啟齒的細節──罷工、選舉的挫敗、政策逆轉──將不再被提起。反而波蘭將被高舉為典範,證明激進的自由市場改革可以在民主與和平下發生。

就像許多有關國家轉型的故事,這一則故事同樣大部分是神話。但它比真相更動聽:在波蘭,民主被用作武器,用來對抗街道上的「自由市場」,也被用在選舉中。在同一時期的中國,自由放任的資本主義背後的勢力輾過天安門廣場上的民主,震撼與恐怖開啟了現代史上獲利最豐厚也最長久的投資熱潮。又一個在屠殺中誕生的奇蹟。

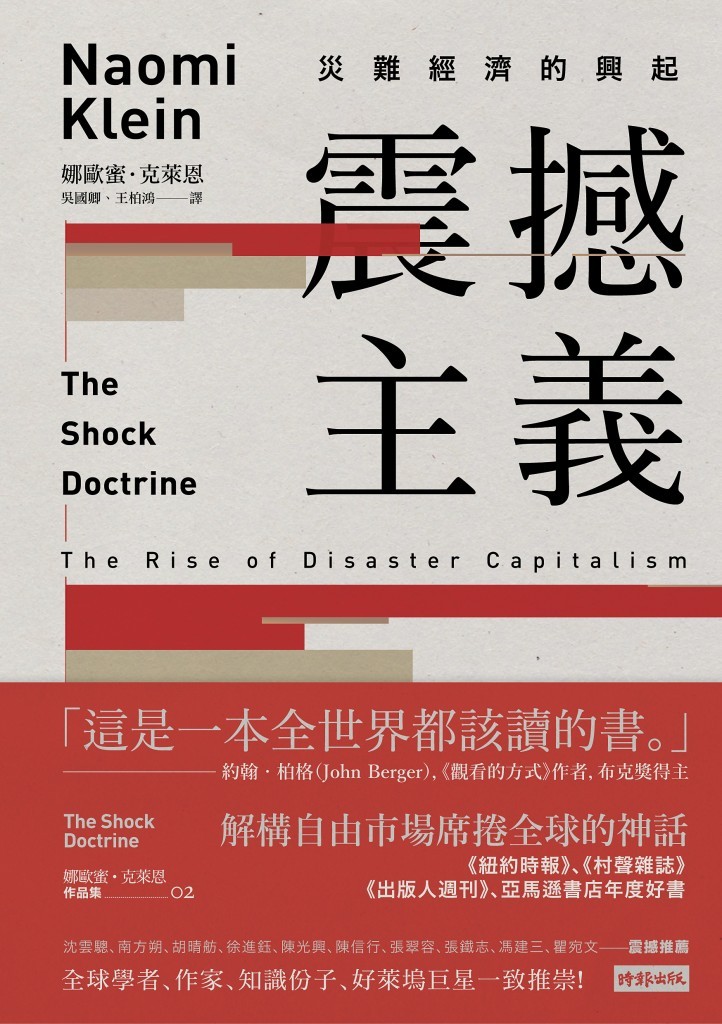

書籍介紹

《震撼主義:災難經濟的興起》,時報出版

作者: 娜歐蜜‧克萊恩(Naomi Klein)

本書從歷史的角度觀察四十年來的全球災難──從智利與阿根廷政變、波蘭危機、蘇聯解體、中國天安門事件、亞洲金融風暴,到美國九一一事件、伊拉克戰爭、南亞大海嘯、卡崔娜颶風──從中鉤勒出一條代表飢餓、酷刑與死亡的隱形軸線。其背後皆有自由市場經濟學家傅利曼及芝加哥學派領軍的新自由主義狂熱信徒,趁著天災人禍的「大好機會」,在世界各地發動經濟震撼治療的操作痕跡。

娜歐蜜.克萊恩將這種趁著災難對公共領域進行精心策劃的掠奪,以及看待災難有如刺激的市場機會,稱作「災難資本主義」。其慣用手段則被稱為「震撼主義」,靈感來自美國中情局曾資助的一項駭人心理實驗,透過各種手段將病人固有的人格與記憶徹底清除,變成一張完全空白的白紙,好讓醫生強行重建全新的人格。然而,這樣的震撼療法不但沒有任何好處,反而幾乎毀掉遭此待遇的人。

時報出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯:楊之瑜

- 中國

- 美國

- 經濟學

- 香港

- 社會福利

- 屠殺

- 經濟改革

- 毛澤東

- 資本主義

- 戒嚴

- 波蘭

- 共產主義

- 江澤民

- 自由市場

- 智利

- 太子黨

- 民主政治

- 工會

- 趙紫陽

- 鄧小平

- 文化大革命

- 天安門事件

- 芝加哥學派

- Francis Fukuyama

- 團結工聯

- 皮諾契

- Naomi Klein

- 娜歐蜜‧克萊恩

- 法蘭西斯.福山

- Milton Friedman

- The Rise of Disaster Capitalis

- The Shock Doctrine

- 傅利曼

- 災難經濟的興起

- 震撼主義

- China's New Order

- Karol Modzelewski

- 中國新秩序

- 汪暉

- 沙克斯

- 莫德茲勞斯基

- 華勒沙

- 震撼治療

- 馬佐維耶茨