努爾哈齊問:「為什麼你們會覺得以自己的言語編字困難,而覺得學習別人的簡單呢?」額爾德尼回答:「要用我們自己的言語編成文字當然好,但是翻編成句,太難了!我們做不到啊!」

文:齊汝萱(國立清華大學兼任講師、國立台灣師範大學歷史學系博士班研究生)

語言乘載著一個群體的文化,而文字則是語言的載體。注音符號於1912年制定,自1918年正式發布至今恰為百年;而以拉丁字母作為音標的羅馬拼音,則是自1965年頒布,又於1976年再次進行修訂。兩者在使用上皆有一定的時間,也在使用過程中,將缺失處進行修正,因此使用起來都有便捷之處。站在文化多樣性的立場上,文化的樣貌越多元,這個文化可以期待的可能性也就會越多。

中國歷史上的女真人,則充分體現這一點。

清朝滿洲先世出於女真,女真族於12世紀建立金朝,在建國之初,完顏阿骨打即命完顏希尹創製女真文字,於是,完顏希尹便以契丹文字為基礎,仿照漢文楷字,搭配女真語音,即是「女真大字」。其後,於金熙宗時又再創「女真小字」,但與女真大字的差異性很小,如今難以辨別。女真文字雖大致消亡於明朝,但其實早在金國被滅後,女真文即失去官方語言的地位,又因遼東地區受蒙古統治,民間在正式文書使用上,改用新的官方語言,即是蒙文。

在這樣的條件下,女真人雖說女真話,但寫字卻要用蒙文,等於要先「女真翻蒙古」才能把語意寫在紙上,非常不方便。

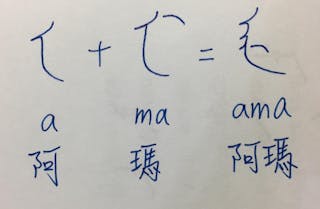

清太祖努爾哈齊崛起時,有感於沒有自己族群的文字,因而命當時擔任巴克什的噶蓋、額爾德尼等人創制滿文。過程中,努爾哈齊與額爾德尼有過一段有趣對話。努爾哈齊想以蒙古字編成國語(此處指滿文),額爾德尼和噶蓋說:「我們是因為學習蒙古字,才懂得蒙古字的音,但若要以我們自己的語音,編成我們自己的文字,實在很困難做到啊!」努爾哈齊反問:「為什麼你們會覺得以自己的言語編字困難,而覺得學習別人的簡單呢?」額爾德尼回答:「要用我們自己的言語編成文字當然好,但是翻編成句,太難了!我們做不到啊!」努爾哈齊就說:「將蒙古字母的『a』字下面接著『ma』字,不就成了『ama』了嗎?(音阿瑪,意即父親);將蒙文字母的『e』字下面接著『me』字不就是『eme』了嗎?(音近額摸,意即母親)。我決定就這樣創字吧!你們來試著寫寫看。」

Photo Credit:關鍵評論網 羅元祺

Photo Credit:關鍵評論網 羅元祺

這種由老蒙文脫胎而成的初期滿文,字旁無圈點,僅是稍改變老蒙文的字母形體,在g、k、h等音上的寫法雷同,而無從辨別。因此,皇太極時即令巴克什達海將初期滿文在字旁加上圈、點,並且增設一些新的字母,使滿文的語音、形體更臻完善。

Photo Credit:關鍵評論網 羅元祺

努爾哈齊時期創制的初期滿文即是老滿文,又稱「無圈點滿文」,而之後的皇太極時期創制的新滿文,即是清朝官方通用的「加圈點滿文」,在乾隆朝時期,將翻譯名詞與拼寫上大致完成規範。滿文這種拼音文字,由上而下,從左而右,簡單書寫也容易學習,因而更促進滿洲文化的發展。

人類的文化在發展過程中,有語言而不一定有文字,再者不同群體,發展出不同的文字型態,有些以形表意,有些以音表形。清朝發展出的滿文即是拼音文字的型態,每個字母皆表示不同的語音,易學、易懂不須另外以符號著記音標。而中文則是發展成表意文字,文字與音無甚關係,因此在學習過程中,往往需要拼音符號來協助學習;所以才會發展出不同的標音方式,注音符號與羅馬拼音皆是作為中文學習與拼音上的輔助工具。

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航