一天,有些螞蟻爬到窗檻上逛來逛去。我突然好奇起來,很想知道︰牠們是怎樣找到東西的?到底牠們怎樣知道該往哪裡去呢?牠們能不能互相通報食物在哪裡,就像蜜蜂那樣?牠們對事物的外表有沒有任何知覺?

文:理查.費曼(Richard P. Feynman)

草履蟲.蜻蜓.蟻

我很小的時候就有自己的「實驗室」。當然,如果說要測量什麼或做重要的實驗,那就算不上實驗室了。其實,我只是待在那裡玩而已︰我自己做馬達,或者利用光電管做些小玩意,比方說,設計一個小電子玩意兒,有東西在光電管前面晃過時,會啟動另一組零件;我也找來一些矽片玩。總之,我在那裡天馬行空的率性而為。只有在做燈座時,我做過一些計算,看如何利用開關及燈泡來控制電壓。但這些都只能算是應用而已,我還沒真正做過什麼偉大實驗。

我還有一臺顯微鏡,經常沉迷於鏡下的世界;這也需要很大的耐性。我把東西放到顯微鏡下,看個沒完沒了。跟其他人一樣,我看到許多有趣的事物,像矽藻慢慢的從玻片這一頭游到另一頭……等。

一天,我在觀察草履蟲,無意中看到一些在中學、甚至大學課本裡都沒有提到的現象。我經常覺得,這些課本都自以為是的把世界簡化了。他們說︰「草履蟲是一種極端簡單的生物,行為更是如此。當牠們碰到其他東西時會退後,轉個角度重新出發。」

但其實不對。首先,許多人也知道,草履蟲有時互相觸碰,交換小細胞核。我感到有趣的是︰到底牠們怎樣決定在什麼時候這樣做?(不過這跟我觀察到的事情無關。)

不能盡信課本

我確實看到草履蟲碰到東西之後反彈回來,轉個角度再繼續前進;可是牠們的動作一點都不機械化,不像課本形容的那樣。牠們移動的距離不一,反彈回來的距離也不一,在不同情況下,轉的角度也大小不一;牠們更不一定都向右轉或左轉,一切看起來都是不規律的。事實上,我們並不清楚牠們碰到什麼,更不知道牠們嗅到什麼化學物質。

我想觀察的一個現象是,草履蟲周圍的水乾掉以後,牠會怎樣?據說,草履蟲會變乾、變硬,像顆種子一樣。

於是我在玻片上滴了一滴水,放到顯微鏡下。我看見一隻草履蟲和一些「小草」——對草履蟲來說,這些小草已經像一張巨大的麥稈網了。過了十多分鐘之後,水滴逐漸蒸發,草履蟲的處境愈來愈艱困了。牠前後游動,愈來愈快,直到不能再動,最後牠被卡在「草棒」之間,無法動彈。

然後,我看到一些從未看過、也從沒聽說過的事︰草履蟲的樣子變了,居然可以像變形蟲一樣改變形狀!牠緊挨著一根草棒,開始分叉,好像螃蟹的兩根鉗子一般。分到牠身體的一半長度左右,突然牠大概覺得這樣下去沒什麼好處,於是又回復原狀。

因此我的印象是,課本對這些小動物的描述太簡略了。事實上,牠們的行為都不是那樣機械化或沒變化的,這些教科書真應該正確的描述它們才對。而假如我們連單細胞動物的多姿多采,都不大了解,我們就不要奢望能夠明白更複雜的動物行為了。

長腳針來了!

我也很喜歡觀察小昆蟲。大約十三歲時,我讀過一本談昆蟲的書——它說蜻蜓是無害的,也不會叮人。但從小我們就稱蜻蜓為「長腳針」,鄰居都認為被牠們叮到是很危險的;因此,如果我們在外頭打棒球或玩耍時,一有蜻蜓飛近,大家便四散飛奔,找地方躲藏,同時揮手尖叫︰「長腳針來了!長腳針來了!」

有一天,我們在海灘上玩耍,一只長腳針飛過來,大家都在尖叫亂跑,我卻在那裡不動如山。「不用怕!」我說︰「書上說長腳針不會叮人的!」

牠飛到我腳上,每個人都拚命喊,現場一團糟,只因為這只長腳針「站」在我的腳上。但我這個神奇的科學小子,卻固執的相信牠不會叮我。

也許很多人以為,最後我被叮了——不!這次書上說對了。但我可真的嚇出一身冷汗。

那時候,我還有一臺小小的玩具顯微鏡。我把裡面的放大鏡拿下來,利用它來觀察周圍的事物。在普林斯頓當研究生時,我還經常把這片放大鏡放在口袋裡。有一次無意中拿出來,觀看正在常春藤旁爬來爬去的螞蟻,一看之下,不禁興奮得大叫起來。那裡有一隻螞蟻和一隻蚜蟲。蚜蟲是一種害蟲,可是螞蟻都會來照顧牠們。如果蚜蟲寄生的植物開始枯萎,螞蟻便把蚜蟲搬到別的植物上。在這個過程中,螞蟻也有好處,就是從蚜蟲身上取得稱為「蜜露水」的蚜蟲汁。這些我都知道,因為父親告訴過我,但我從來沒親眼看過。

我看到的情形是:一隻螞蟻走到蚜蟲旁邊,用腳拍牠,在蚜蟲全身上下拍、拍、拍,真是有趣極了!接著,蜜露水便從蚜蟲背部分泌出來;在放大鏡之下,蜜露水看起來像一顆很大、很漂亮、閃閃發光的七彩大汽球。之所以成為球狀,是因為表面張力作用的關係。至於它會發出各種光芒,卻是因為我那玩具顯微鏡並不很好,放大鏡有色差。但總之,那看來真是美極了!

小螞蟻用牠的兩隻前腳,將蜜露水球從蚜蟲背上挪下、舉起來!在牠們這樣微小的世界裡,連水都可以一顆一顆的舉起來!

我猜螞蟻腳上可能有些油膩的物質,因此當牠把水球舉起來時,也不會把球弄破。然後牠用嘴巴把蜜露水球的表面咬破,表面張力便崩潰了,整滴蜜露水就一股腦兒流到牠的肚子裡。整個過程實在太有趣了!

螞蟻如何認路?

我住的宿舍裡有一個凸到外面的窗,窗檻是U字形的。一天,有些螞蟻爬到窗檻上逛來逛去。我突然好奇起來,很想知道︰牠們是怎樣找到東西的?到底牠們怎樣知道該往哪裡去呢?牠們能不能互相通報食物在哪裡,就像蜜蜂那樣?牠們對事物的外表有沒有任何知覺?

當然,這些都是外行人才會問的問題,大家都知道答案,只有我不知道,因此我要做些實驗。首先我把一條繩子拉開、綁在窗子的U字形窗檻上,把一張硬紙片摺起來,在上面沾滿糖,然後掛在繩子的中央。這樣做的用意,是要把糖和螞蟻分隔開,使螞蟻不能碰巧找到糖,我要好好控制這個實驗。

接下來,我摺了很多小紙片,這是用來運螞蟻的。紙片放在兩個地方,一些掛在繩上,在糖的旁邊;另一些放在螞蟻出沒的地點。整個下午我就坐在那裡,一邊看書、一邊監視,直到有螞蟻爬到我的紙片上,我便把牠搬到糖那兒。搬了幾隻螞蟻過去之後,其中一隻偶然爬到旁邊的紙片上,我又把牠搬回來。

我想看的是,要過多久其他螞蟻才知道這個找食物的管道。結果是一開始時很慢,後來卻愈來愈快,我運螞蟻運得應接不暇,簡直快發瘋了。

當這一切正在熱烈進行之際,我突然開始把螞蟻從糖那裡送到別的地方去。現在的問題是,牠們到底會爬回去最初的地方,還是會爬到牠剛剛待過的地方?

過了一會兒,我放紙片等螞蟻的地方清閒得很,一隻螞蟻也沒有(如果爬到這些紙片上,經由我的運送,牠們便可以再回到糖那裡);但在第二個地方,卻有許多螞蟻徘徊找牠們的糖。因此我結論︰牠們都爬回去剛剛待過的地方。

另一次,在通往窗檻的糖的通道上,我放了很多顯微鏡玻片,讓螞蟻走在上面。然後,我改變玻片的排列順序,或者是用新的玻片把其中一些舊的替換掉。我證明了螞蟻對物件的外表是沒有知覺的,因為牠們搞不清楚東西在哪兒。如果牠們循著一條路而找到糖,但同時有更短的路可以回來,牠們也永遠找不到這條較短的路。

而重新排列玻片,也清楚顯示了螞蟻會留下一些行跡。接下來,我很容易便安排了許多簡單的實驗,看看這些螞蟻行跡多久會乾掉、是否容易被抹掉等。我也發現螞蟻的行跡是沒有方向性的。如果我撿起一隻螞蟻,轉幾個圈,再牠它放回去,牠往往不知道現在走的方向跟剛剛不一樣,直到牠碰上另一隻螞蟻,牠才曉得走錯了方向。

後來在巴西時,我碰到一些切葉蟻,於是做了同樣的實驗,發現牠們在短距離內分得出自己是向著食物走、抑或走離食物。我猜切葉蟻留下的行跡藏有玄機,可能是連串的氣味系列︰氣味A、氣味B、空檔、氣味A……等等。

又有一次,我想讓螞蟻走圓圈。我想這應該不難做到,但我沒有足夠的耐心完成這項實驗。

Photo Credit: Christian R. Linder@Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Photo Credit: Christian R. Linder@Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0嗅著同伴氣味回家

這些實驗的困難之一是,我的呼吸會嚇到螞蟻。這一定是從遠古時候,為了逃避某些喜歡吃牠們或騷擾牠們的天敵,而遺留下來的本能反應。我不確定是由於呼吸的溫暖、溼度還是氣味,干擾了牠們。總之,在運送螞蟻時,我得暫時停止呼吸,偏過頭去,以免把牠們搞糊塗或嚇壞了。

我很想弄明白的一件事是:為什麼螞蟻走的路線都那麼直、那麼好看?牠們看來很清楚自己的目的地,好像很有幾何概念似的;但從我的實驗結果看來,牠們談不上有任何幾何概念。

多年以後,我在加州理工學院教書,住在阿拉米達街上的一幢小房子內。有一天,浴盆周圍有一些螞蟻在爬。我跟自己說︰「這個機會太難得了。」我在浴盆的另一頭放了些糖,坐在旁邊看了一下午,終於等到有一隻螞蟻找到了糖。(做這項觀察實驗並不難,有耐性就行了。)

一旦螞蟻發現到糖的所在,我就拿起準備已久的彩色鉛筆,跟在牠的後頭畫,這樣便可知道牠走的路線是什麼形狀。

根據以前做過的實驗,我早已知道,螞蟻是不會受到鉛筆痕跡影響的,牠們毫不停頓就走過去;因此我那樣做不會影響到後續實驗的可靠度。不過,由於這隻螞蟻在回家途中好像有點迷路,因此畫出來的路線有點曲曲折折的,不像一般的螞蟻行跡。

當下一隻螞蟻找到糖,開始往回走時,我用另一種顏色的鉛筆來描下牠走過的路徑。值得一提的是,第二隻螞蟻跟隨第一隻螞蟻的回路走,而不是沿著自己來的路回去。我的想法是:當某隻螞蟻找到食物時,牠所留下的行跡要比平常閒逛時,所留下的強烈得多。

這第二隻螞蟻走得很急,大致沿著原來的行跡走。不過由於行跡歪歪曲曲,而牠又走得太快了,因此經常「滑」出行跡之外。但當牠到周圍亂闖時,常常又會找到正確的行跡。總之,第二隻螞蟻走回家的路線,比第一隻螞蟻走的路線直得多。隨著一隻隻匆忙又大意的螞蟻走過這條通道之後,行跡得到了「改進」,愈來愈直了。

用鉛筆跟蹤了八到十隻螞蟻之後,行跡已變成直直的一條線了。這跟畫畫有點像︰首先你隨便畫一條線;然後沿著它再畫幾次,一會兒就畫出一條直線了。

我記得小時候,父親告訴過我,螞蟻是多麼奇妙、多麼合群的生物。我也常常仔細觀察三、四隻螞蟻,如何合力把一小塊巧克力搬回蟻穴。有趣的是,第一眼看來牠們確實是效率奇高、合作得很好的小傢伙。但如果仔細看,你會發現完全不是那麼一回事。從牠們的動作來看,巧克力好像是被什麼神奇力量舉起來似的,那幾隻螞蟻各自從不同的方向亂拉,而在搬運途中,其中一隻螞蟻可能還會爬到巧克力上。巧克力不斷搖搖晃晃、左右移動,沒有共同方向——巧克力並不是平順快速的運抵蟻穴的。

巴西的切葉蟻在某些方面很「優秀」,但牠們也有一些很有趣的笨習性。事實上,我很驚訝在演化過程裡,這些習性還被保留下來。切葉蟻要費很大力氣,才在葉片上切割出一條圓弧,拿下一小片樹葉。可是當牠辛苦切割完畢之後,卻有百分之五十的可能性會拉錯地方,使得葉片掉到地上,而不得不重新開始切割另一片葉。

有趣的是,牠們從來不會去撿那些已經被其他切葉蟻下來的葉片。因此很明顯,切葉蟻在這方面並不怎麼精明。

保衛食物櫃

在普林斯頓時,螞蟻還發現了我的食物櫃,找到我的果醬、麵包及其他食物。食物櫃離開窗戶有一段距離,於是經常有這麼一長串的螞蟻雄兵,在房間地板上橫行,向我的食物櫃進攻。這正好發生在我進行各種螞蟻實驗期間,因此我想︰有沒有什麼方法阻止牠們侵襲我的食物櫃?當然,我不是指用毒藥之類的方法,因為我們對螞蟻也必須要人道點!

最後,我採用的方法是︰首先,我在離牠們進入室內入口處二十公分左右的地方,放了一些糖,但牠們並不曉得這些糖的存在。然後,再度使用我的搬運技術——每當有帶著食物的螞蟻爬到我的運送紙片上,我就把牠帶到糖那裡去。向食物櫃前進的螞蟻,如果爬到運送紙片上,我也把牠撿起來送到有糖的地方。

慢慢的,螞蟻找到了一條從放糖地方走回蟻穴的路,路上的行跡愈來愈強;而原先通到食物櫃的通路,就愈來愈少螞蟻在用了。我很清楚,再過半小時左右,舊路上的行跡就會全部乾掉;再過一個小時,牠們便不會再碰我的食物了。好玩的是,我連地板都不必擦。事實上,我只不過把螞蟻運來運去而已!

相關書摘 ▶瑞典學生為每位諾貝爾獎得主舉行「青蛙儀式」

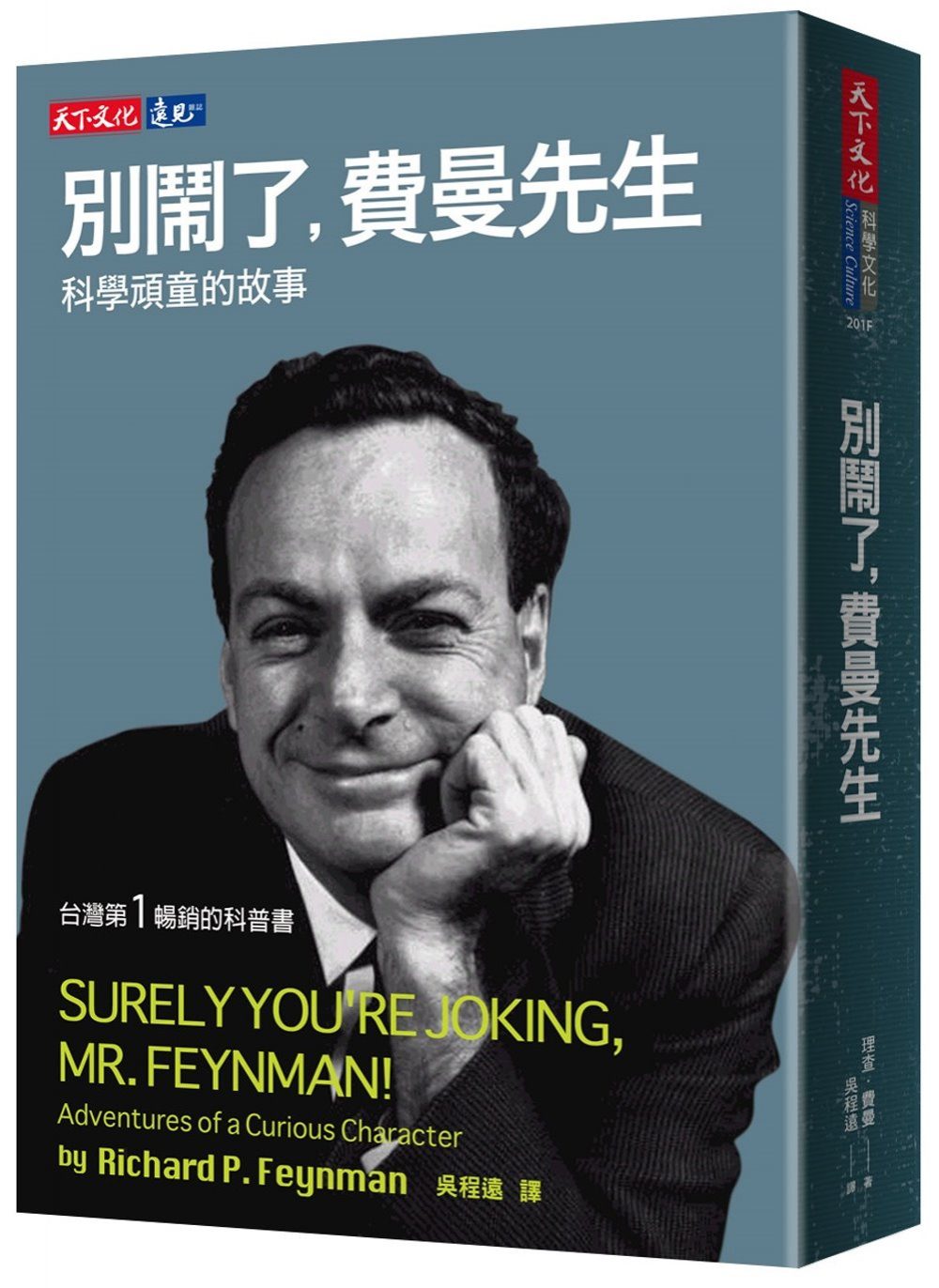

書籍介紹

本文摘錄自《別鬧了,費曼先生:科學頑童的故事》,天下文化出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:理查.費曼(Richard P. Feynman)

譯者:吳程遠

費曼得過諾貝爾獎,是近代最偉大的理論物理學家之一。他同時也可能是歷史上唯一被按摩院請去畫裸體畫、偷偷打開放著原子彈機密文件的保險櫃、在巴西森巴樂團擔任鼓手的科學家。他曾經跟愛因斯坦和波耳討論物理問題,也曾在賭城跟職業賭徒研究輸贏機率。

從小到大,費曼的特立獨行,在在令人深思、莞爾。連普林斯頓大學研究院的院長夫人,跟他初次見面時也禁不住大叫:「別鬧了,費曼先生!」

- 費曼的天縱英才以及離經叛道,早已成為傳奇……讀這本書,實在叫人很難忍住不笑。——《新聞週刊》

- 這一類的書,讓人想一讀再讀……這本書好像一種測試劑:任何讀這本書而不大笑出聲的人,心理一定有毛病!——《洛杉磯時報》

- 費曼絕不根據二手消息或道聽途說,來論斷任何事件。他具有濃烈的好奇心,要弄清楚一切事物到底如何運作。這種性格跟他在科學上的天分與成就,是密不可分的。——《華盛頓郵報》

Photo Credit: 天下文化

Photo Credit: 天下文化責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航