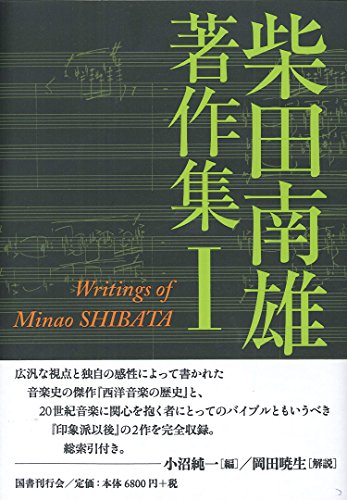

ということで,「印象派以降」に続いてというかそれから遡るかたちでこの「西洋音楽の歴史」を読んだ。ようやく読み終えた。

思い違いかもしれないけれど,「印象派以降」よりもこの「西洋音楽の歴史」の方が,柴田南雄な想いというか感情というか好みというか,そんなものが強く感じられた。それもあって,バロックとかさらに昔のルネサンスとかさらにそれ以前の音楽についてとかも,興味深く読むことができた。

いろいろ面白かったんだけど,国の話でいえば,イタリアはある時期までは音楽界をリードしていたがそのあとずっと低迷しているとか,イギリスは自ら新しいことを生み出すわけではなく大陸で流行ったもの・試されたものを取り入れているだけとか。ブルックナーを褒めているのかクサしているのかよく分からない口調で評しているのも印象に残った。

柴田南雄のレコード評が随所にあるところも面白い――そういったレコードを通してしか古い音楽を経験することはできないのだから,当然といえば当然なのだが。

- 第一部 中世の音楽

- 第二部 ルネサンスの音楽

- 第三部 バロック時代の音楽

- 第四部 古典派の音楽(その一)

- 第四部 古典派の音楽(その二)

- 第五部 ロマン派の音楽(その一)

第一部 中世の音楽

はじめに

西洋音楽の記述は一般にまず音楽の起源を論じ、ついで原始民族の音楽から始めて、東洋、ユダヤ、ギリシャ、ローマと進んで、それから西洋中世に入るのが慣例となっている。したがってわれわれ日本の伝統的な芸術音楽は、西洋音楽史の体系ではいわゆる非ヨーロッパ的な音楽の一種葉として扱われ、原始音楽の次の、東洋講国の音楽の中の一つの項目として記述されるのが常である。

謡曲、義大夫、長明のたぐいが芸術として世界的に最高の水準にあることを私はなんら疑っていないし、とくに話由のごときは、その劇的内容を別にしても、リズムやテンポやピッチの微妙な変化、器楽の音色などのあらゆる点で音楽的魅力の種限まできていると断言してよかろう。ただ一つ、大切なもの、ハーモニーを忘れているのだが。/私はこの点が世界の音楽を二分する大きな分水嶺であると思う。ハーモニーを所有するポリフォニー音楽と、それを所有する以前のものと。そして音の芸術としてはポリフォニー、つまり二つ以上の声部が異なるピッチで触れ合うことによって開かれる世界の広大さと、その領域の豊決さ、変化の多様さ、そこで可能な深い精神の表現は、とうてい単声のそれの比ではないと思う。したがって日本の音楽の芸術的成熟度の高さ、むしろその極致にもかかわらず、それは閉じられた狭い世界内での成熟の達成であると思う。

単旋律音楽(モノディーの音楽)と複旋律音楽(ポリフォニーの音楽、多声音楽)の決定的な相違点は音そのもののもっている自然の性質への配慮の有無と関連する。このことが重要だと思う。それはどういうことかと言うと、つまりポリフォニーを形成するためには、どうしても二つの音の間の協和関係に注意が向けられる。しかも、完全八度、完全五度、完全四度、長三度、短三度……といった協和度の大小を示す音程関係は、今書いた順に自然倍音列が示す音程の順である。すなわち、一つの音が内包する自然の倍音関係(それが音色を決定する要素ともなるのだが)が、二音間、三音間にも及ぼされることによって、多声音楽の響の総体は律せられることになるし、その場合旋律の性質にまでもその影響が及んでくる。つまり他の音程にくらべ、根音からのオクターヴ、五度、そして長三度の重視という事実が必然的に起こってくるので、逆に言うならば、最後に落ちつくべき終止音(基音)が明瞭に存在し、途中はその終止音の完全五度上の、いわゆるドミナント音が支配的であるような旋律が、調的ポリフォニー(それが和声音楽にも通じるが)に容易に移行するのである。/このことから、完全四度の枠が支配的である日本の諸音階(民謡音階にせよ、都節音階にせよ)は、当然のことながら自然倍音律的音感の洗礼、開眼を受ける以前の形であり、したがって音素材自体の自然の性質への顧慮に目ざめておらず、それゆえ、それを基にして多声的な和声組織に発展させることは絶対に不可能である。

日本のわらべ歌や民謡の中にも、たとえば「ずいずいずっころばし」のようなものでは、四度音程を中心にした歌われ方と、ドミナント(属音)とトニカ(主音)をはっきり出した陰旋法ふうの歌い方の二種類がある。おそらく前者が古い形で、後者はもしかすると明治以後、西洋ふうの短音階の影響で変形されたのかもしれないと思う。

第一節 単旋律の歌

§1.グレゴリアン・チャントⅠ:その現在の姿

さて、私はグレゴリアン・チャントというものは、今日まことに不思議な存在になっていると思う。まず一般の音楽ファンの人々がグレゴリアン・チャントという名で接しているものは、あえていうなら私はレコード・グレゴリアンだと思う。これはグレゴリアン・チャントの本来のあり方とはひどくちがっており、たとえばシンフォニーをレコードで聞くのとはひじょうな差のあることをまず指摘したいが、そのことは後にまわすとして、その前に実際に世界各地のカトリック教会や修道院でげんに行なわれ、レコードでも聞けるあの特異な歌唱法が何よりも問題だと思うのである。

グレゴリアンの楽譜をごく素朴に歌うなら、今日の通念でのグレゴリアンではなくなってしまうのである。反対に、世俗歌曲をもしソレム方式でのグレゴリアンふうにふってかと歌ったら、通念としてのグレゴリアンになってしまうだろう。このことが、私がはじめに述べた「グレゴリアンの不思議さ」の真意であって、つまり今日の通念でのグレゴリアンとは、九九パーセントまで、二〇世紀はじめに創造されたあの特殊な歌い方、独特な音色を指しているのである。それは本来のグレゴリアンの示しうる一つのすがた、一つの効果かもしれないが、音楽史的には、もう過去のものとなったロマン主義的音楽観の、グレゴリアン・チャントへの投影というべき現象であろう。

どう考えても、今日のグレゴリアンの演奏法は、グレゴリアンをリヒャルト・ヴァーグナーの音楽やコルトーのショパン演奏などのすぐ隣に位置せ しめている。

要するに、中世末からルネサンス初期にかけて、ポリフォニー音楽が完成されるのにつれて、芸術音楽としての自律性が高まってくる。バッハといわず、ダンスタブル、デュファイあたりからは、音楽会場の音楽として演奏されても、決して不似合ではない。

§2.グレゴリアン・チャントⅡ:その歴史

要するに、ギリシャ、ユダヤ、ビザンツの響を遥かに伝えた旋律が含まれているにしろ、グレゴリアン・チャントは九〇〇年頃から一六〇〇年頃までの長い年月の間に書き記されていった旋律の一大グループで、しかも今日の礼拝の用に供されている、という意味で現代の歌でもあるわけで、形式も様式も、当然のことだがきわめて多様であり、また何度もくり返すが、ソレム式の歌唱法がそれらのすべてを同じ厚化粧に塗りあげてしまうのである。

要するに、グレゴリアンはローマ典礼の聖歌ではあるが、決してローマだけが故郷なのではなく、アルプス以北の人たち、すなわちゲルマン、とくにフランク王国の人たちの音楽的感覚によって育成された面が多分にあることに注意すべきだろう。ひじょうに内的な精神的なものがあることや、簡素な音の並び方の中に高い緊張を包蔵している点など、ゲルマンの音楽性をしのばせるものがある、と言えば言えるように思う。

結局グレゴリアンというものは、前にも述べたが、古代からルネサンス期にわたる永い間に、多くの国と民族の間で形成されたきわめてヘテロジーニアスなものであり、ソレムの唱法という衣装が、その多様性を巧みに一つの統一体にまとめているとすれば、ソレム唱法にはそういった意味での実利的効用性もたしかにあると思われる。

§3.グレゴリアン・チャントⅢ:その種々な形式

トロープス型の作曲法というものはずっと後の代にまで糸をひいている。つまり、元来の曲の行間を広げ、風通しをよくして、そこにサンドイッチの中味のように別の物をはさんで全体を味付けするという手法は、たとえばバッハなどのコラール前奏曲だの、後期バロックの協奏曲のテュッティ(全合奏)の部分の作曲法などに反映しているのであり、およそ音楽構成の基本タイプの一つと言えよう。

ここでは教会旋法の理論やネウマと呼ばれるグレゴリアン特有の音符の形態や種類については深入りしないことにするが、教会施法のもつ特徴についてだけ一言しておきたい。それは、八種の教会施法(事実上は四種である。使われる音域のちがいから、各種に表と裏の二つずつが存在する)にはそれぞれ音階の構造に由来する固有の性格があり、その感じをつかむことはグレゴリアンへの親しみを大いに増すのに役立つからである。まず、レを主音とする、レミファソラシドレの音階から成る第一施法をドリア調と呼び、これが教会旋法の基本である。構造的にひじょうにシンメトリカルな音階で(トニカ、サブドミナント、ドミナントの三者とも上下は全音で囲まれ、またレから反進行をつくった場合、半音の位置がもとの音階と一致して、第二・三番聞、第六・七音間に来るのはこの音階のみである)、したがって推重、落つき、平静感、安定感があり、悪く言えば平凡ということになるが、いわば米の飯のごとき調子である。(グイド・ダレッツォもそう言っている。)

日本ではグレゴリアン・チャントに対して「グレゴリオ聖歌」という訳語が用いられているが、これは音楽史や音楽学の術語というよりはカトリック教会の公用語なのである。日本のカトリック教会では、なぜかローマ法王や諸聖人の名をラテン語でなくイタリア語で呼ぶというとりきめがあるらしい。

§4.典礼劇

この項で取り扱う典礼期というのは、それよりもっと古い、いわばその前身に当たるもので、音楽的要素のもっと強い、そして教会内や教会の前の広場などで聖職者によってラテン語で歌い、演じられたものなのである。その盛期は一〇世紀初頭から一三世紀末におよび、前述のようにグレゴリアン・チャントのトロープスから、この典礼劇は発生したのである。つまりミサの各部の聖歌に解説のクダリが書き加えられるにつれて、歌詞は次第に具体性を帯び、視覚的要素を加え、しまいにはその場面の行れそのものを克明に描くようになり、こうなれば歌に所作を伴わせるようになるのはきわめて自然のなりゆきだったと思われる。

§5.世俗歌曲Ⅰ:トルバドゥール、トルーヴェール、ミンネゼンガー

中世末期からルネサンスにかけて、教会の外ではトルバドゥール、トルーヴェール、ミンネゼンガーらの単旋律の歌謡がさかんに歌われた。これらは単旋律の歌という点で教会内のグレゴリアン・チャントにごく近い曲種であるが、その内容はまことに変化に富んでいて多彩である。これはいわばグレゴリアンとならぶ、それと競合する音楽の大ジャンルなのである。しかし、これまで何となく音楽史の本などで、グレゴリアンにくらべて日陰の花のように見られ、グレゴリアンが政府の役所ならこれらの世俗歌曲は中小企業なみの扱いしかされてこなかったように思う。しかし、ヴァチカンの権威と宗教の重みを担ってきた聖歌と同様、騎士階級や市民階級のものであった容謡にも、私たちはもっと光を当てる必要があるだろう。だいいち、俗謡といってもすでに高い程度に開花していた文学に支えられ、曲想もそのために自由にのびのびとした姿をとっている点は見のがせない。

§6.世俗歌曲Ⅱ:カンティガ、ラウダおよび「カルミナ・ブラーナ」

何によらずスペインのものは一風変わっているのである。スペイン系統のポピュラー音楽や芸術音楽と同じ、ある種のフィーリングが、中世スペイン音楽にも感じられる。前にちょっと触れたモサラベ聖歌しかり、このカンティガまたしかりである。

結局スペイン音楽の独特の魅力は、中世の昔から、この点、つまり近東のエクゾティシズムの混入にあるのだという実感を深くする。

スペインのカンティガにくらべると、同じトルバドゥール歌曲を起源としてはいるものの、イタリアのラウダ(賛歌)はずっとおとなしく、いわば当り前の歌という感じである。この感じは要するにイタリア語がラテン語と同族だ、ということから来るのであろう。

第二節 初期の多声楽

§7.多声楽の起り

初期の大陸の多声楽を「アルス・アンティクヮ」と呼ぶ。この言葉はもともと後に述べる「アルス・ノーヴァ」に対するもので、その前の段階、つまり多声楽のごく初期の段階のことをアルス・アンティクヮと称するようになったのである。アルス・ノーヴァの真の意味については後の項で触れるが、要約するならそれは新しい技法というくらいの意味である。それに対して「アルス・アンティクヮ」は古い技法、旧式のやり方を意味する。

二人あるいはそれ以上のグループが、ユニソン(同度)のつもりで歌っているのが、録音してみると四度の平行で歌われているという場合が少なくない。ところで、このような歌い方を西洋音楽の世界では四度の平行オルガーヌムという術語で呼び、多声音楽の発生時の形態であるとしている。しかし、私たち自身の前記のような経験に徴しても、また民俗音楽学(比較音楽学)の研究によっても、そのようなことは音楽的な訓練をへていない集団によって、大昔から今日に至るまで随時、随所で起こっているのである。

§8.ノートル・ダーム楽派Ⅰ:オルガーヌム

交響曲、協奏曲、奏鳴曲という三つの曲種が古典派以来、今日の音楽会場を罷り通っているように、ゴシックの時代の初期多声楽の世界では、いずれも声楽曲であるオルガーヌム、モテトゥス、コンドゥクトゥスの三つの曲種が三本の柱であった。いうまでもないことだがこれらの音楽は音楽会場ではなく、教会の中で鳴り響いたのだが。

最終的にファーサードや塔の完成をみたのは一二四〇年頃であったろうとされている。当時のノートル・ダームは全ヨーロッパの仰の中心であったばかりでなく、知的焦点でもあった。そしてまさに、この時代に音楽も、ノートル・ダームが全ヨーロッパの、つまり世界の中心であった。

ノートル・ダーム楽派のオルガーヌムとは何か。まずそれは典礼音楽であり、素材はグレゴリアン・チャントである。しかも、その素材は次に示すABCの三とおりの時間(テンポ)で料理され、その各部分は接続して演奏されるのである。

§9.ノートル・ダーム楽派Ⅱ:モテトゥスとコンドゥクトゥス

次に「モテトゥス」とは何か。元来モテトゥス(英語でモテット、フランス語でモテ)という名称の楽曲はほぼ一二二五年頃から一七五〇年頃までの長期にわたって作られた。そこで中世のモテット(ほぼ一四五〇年まで)と、フランドル楽派のモテット(一四五〇年頃―一六〇〇年頃)とバロックのモテット(そのあと一七五〇年頃まで)に大別して扱わねばならぬことは常識となっている。ここではむろん中世のそれが対象だが、その盛期はほぼ一二五〇年頃から一三七五年頃まで、とされている。むろんこの種の年代は学者によって異論が生じる余地があるが、前記のオルガーヌムよりあとの時期の所産であることにはまちがいない。

モテトゥスは前項のオルガーヌムのように派手ではないし、ほとんど演奏時間二分以内の三声部の小曲なのであるが、ある意味ではいっそう興味深い曲種であるし、音楽史的にはより重要とも言える。つまりその手法の応用範囲がやたらと広く、多くの変種のほか、ミサの通常文(とくにキリエ、サンクトゥス、アニュス・ディ)をこの手法で作曲したものや、器楽のためのモテトゥスなどもここから生まれているからである。そういう点だけに着目するならばモテトゥスはバロック時代や古典派時代のフーガのような地位を占めていたと言える。

最大の特徴と言えば、三声部のうちの上の二声部あるいは三声部ともが、同時に異なる歌詞で歌われる、といういわゆるポリテクスチュアル(テクストが多重という意味)の形をとっていることと、諸声部に種々のリズムのパターン(モード・リズムという、後述)がはっきり認められることの二点につきるだろう。このどちらも音楽としてはずい分変わった性質であり、中世がいかにスコラ哲学の全盛期らしい独特の音楽観に支配されていたかをよく物語っている。

低音がこのように一定のリズム・パターンで反復されるのを聞くと、私はゴシック聖堂の外側にリズミックに並んでいる、あの飛びせり控え(フライイング・バトレス)を思い出さずにはいられない。じつに大胆な構想という点で両者は共通したものを感じさせる。

見方をかえれば、後世の、模徴や対位の作り方や巧みな休止と入りによって諸声部の独立性を確保する対位法の技術がまったく未完成なこの時代、諸声部の独立性を確保するにはリズムと歌詞の区別による以外にない、とも言えるのである。そして、モテトゥスはこのやり方でみごとに成功したため、このスタイルは世俗的な目的の歌としても広まって行った。そこでは前述したように、低音のグレゴリアンの内容とは似ても似つかぬフランス語の小唄が上二声で歌われる、という放なファンタジーを見せる。なお、このような場合、上声部は当然トルーヴェールの歌曲と似たようなものになり、その点からも民衆的な親しみある歌となったであろう。

次に「コンドゥクトゥス」についてかんたんに述べておこう。これはオルガーヌムやモテトゥスほど、聞いておもしろいという曲種ではない。だが、それだからといってコンドゥクトゥスがプリミティヴなものとは言えないのである。むしろその三つなら三つの声部が厳格に同一のリズム、純粋に単一の歌詞によって統一されている点は進歩的とさえ言えるだろう。ただ、それはいわば今日に至るまでのホモフォニックな、小形式の合唱曲のプロトタイプなのである。だから、われわれにとって格別興味の対象となりにくい、という面がたしかにある。

§10.「夏は来たりぬ」と一三、四世紀の舞曲

だから、きっすいのイギリス人である中世音楽学者ヒューズ師の「ロータすなわち〈無限カノン〉」という前記の表現は、そこから愛国的ニュアンスを取り除いて次のように解釈し直す必要があるだろう。「ロータは後世のカノンのはるか前身の、まだ対位法理論や技法の未完成だったこの時代において、カノンふうに歌われた曲である」と。

さらに、この曲をひどく近代的なものと錯覚させているのが現行の八分の六拍子への解読である。そのためにこの曲はひじょうに調子づいた流麗なメロディーになっている。しかしこのように三分割で読解することには、じつは絶対の保証はなく、二拍子説も行なわれている。この曲を二拍子に読み直してみると、メロディーはゴツゴツするが、ずっと素朴で力強く、私の感じではいかにもこの時代にピッタリの歌に聞こえる。しかもあの、カッコーの鳴き声を巧みにまじえた、よく整った全体の構成感は少しも失われない。

第三節 アルス・ノーヴァ

§11.ギョーム・ド・マショー

ヴィトリーは新芸術などというしゃれた意味では毛頭なしに、新方式、新技法、新理論の意味でアルス・ノーヴァを用いたのだと思う。だがこうして、音楽表現の幅が一四世紀に入ってグッと広がり、これまで想像もつかなかった音の組合せ、リズムの暗合い、楽節の作り方、形式の立て方といったものが現われてきた。その、いわゆるアルス・ノーヴァのスタイルの頂上に立っているのが北フランス出身のギヨーム・ド・マショー(一三〇〇頃|一三七七)にほかならない。彼はちょうど法王のアヴィニョン幽囚時代に生きた人だが、フランス文学史の上にその名をかせぬすぐれた詩人でもあり、権力をもった宗教家でもあった。スケールの大きい人物で、音楽史上でも、まず最初の天才的作曲家というべき人物である。

マショーの作品の中でも、その規模の大きさや作曲の密度の点で絶頂に位置するのがいわゆる「ノートル・ダーム・ミサ曲」である。これについて少し書っておこう。まずこの、彼の唯一のミサ曲の題名だが、このノートル・ダームはパリのそれではなく、マショーが晩年の四〇年近くを過ごしたパリ東北東一五〇キロほどにあるランスの有名なゴシック大聖堂の名がやはりノートル・ダーム聖堂であり、その名から借りられたのである。

マショーの「ミサ」が、一人の作曲家によってミサ通常文の各部が通作された最初の例であるにもかかわらず、まことに天才的な作品である、ということは、ほとんど音楽史上の奇蹟といってよいかもしれない。

マショーはすでに時間芸術における構成法のコツを完全に心得ているのである。また和声感覚の面でも、曲首と曲尾の和音がへ調であるのに、曲の中央の柱に相当する和音が、これともっとも遠いトリトーヌス(増四度)関係のロ短調であるというような、近代音楽そこのけの和音感覚を見せる場合もある(「第一アニュス」)。総じて各楽章で、おどろくべき厳密なシンメトリカルな構成がとられており(以後、ベルクとメシアンまで音楽史上このような楽曲構成法は見られない)、さらに全楽章にわたって、短小な下行音型による閃光のようなモチーフを点綴させたり、二つの声部が平行五度で半音上昇(二重導音という)したりなどの、感覚的魅力にも事久かない。ともかくこれはおどろくべき音楽である。

マショーというとよく「わが終りはわが始めなり」が引き合いに出されるが、それがマショーのアルファでオメガのように誤解されてはそれこそ困るのである。これはいわば彼のちょっとした戯作と受け取るべきであろう。

§12.一三〇〇年代(トレチェント)のイタリア

ランディーニ(ランディーノとも綴る)らを以前はイタリアの「アルス・ノーヴァ」と称したが、近頃の学者の間では、記譜法の上でも独自な面を見せるイタリアの一四世紀を、そう呼ぶことが適当でないとされているようである。もう一つ、この時代の旋律はドーシシラ・ドーー、と終止するのがじつに普通であった。それなのに、このようなラからドへ行って終わる終止法を「ランディーノの終止」と称するようになってしまった。じつは彼より前からあり、しかもずっと後まで、この習慣は変わらない。それなのになぜ「ランディーノ終止」という言葉ができたのかじつに不思議である。まさか、ラードとランディーノとの語呂合わせからそうなったわけではあるまい。そう言えば、両方が半音下降して生じる平行五度を「モーツァルト五度」というが、モーツァルトはほとんどその進行を用いないでむしろかならず、避けている。この場合もなぜ「モーツァルト五度」なのかわからない。音楽理論には時々こういう謎がある。

第二部 ルネサンスの音楽

第四節 ルネサンス前期から最盛期まで

§13.中世からルネサンスへ

ベルギーの首都ブリュッセルの南方三〇キロほどの所に、ニヴェルという小さい町がある。今から五三〇年あまり前、そこの染物屋の枠に生まれた一人の男が、家業を継ぐ代りに音楽の世界に身を投じ、音楽評論家ないしは理論家として当代にならぶ者のない重要な人物となった。ヨハンネス・デ・ティンクトーリス(一四三五頃―一五一一)がそれである。余談にわたるが、ティンクトールとはラテン語で染物屋の意味、ティンクトーリスはその所有格だ。だから、名前に「デ」が入っているのは実は屋上屋で、「染物屋ののジャン」ということになる。

ティンクトーリスは、そのながながしい序文の中で二つの注目に値する事柄をのべている。その第一はプラトンやピタゴラスは天体のハーモニーの存在をじているが、そんなものは荒唐無稽もはなはだしいもので、ハーモニーとは、ただ地上の、われわれに身近な楽器だけが出せるものである、と断言していることである。ようやく古代・中世の神秘的音楽理論からの脱却に踏み切ったルネサンス人の面目が、ここに躍如としてうかがわれる。

この時代からの音楽理論にはとみに合理的要素が増大し、記譜法におけるいわゆる白色定量記譜法(一四五〇年頃から一般化されたもので、事実上、今日のそれに近いプリンシプルに立つもの)といい、対位法の諸規則といい、近代的な意味での作曲の基盤が一五世紀中葉の前後に確立した、という感が深い。

一四三〇年代から、まさにデュファイの円熟作が世に出はじめているのである。たとえばデュファイの「ミサ」の柔軟な旋律、豊麗な和声、しなやかなリズムは一四世紀の中葉から後半にかけてのマショーの、まだどことなくかたい蕾を思わせる抽象的な形式とは何と大きな相違であろうか。全く一五世紀はじめから中業にかけて、音楽趣味は急速に洗練され、作曲家たちの技巧もにわかに上達したものである。あたかも冬の期間、せきとめられていた成長のエネルギーが、春の訪れとともに爆発的に草木を伸長させ、開花させるのに似ている。

むろんこのような芸術感覚の大きな変化が音楽の世界だけに起こるはずはない。ブルネレスキによるあのフィレンツェの大聖堂、サンタ・マリア・デル・フィオーレ(花の聖母寺)の大伽藍が完成したのも一四三〇年代のことであるし(…)この前後からイタリア・ルネサンスの画家たちが、多くの名作を生み出している。

一四三〇年の頃が音楽史上アルス・ノーヴァとルネサンスとの交替期と考えてよかろう。その最初のステージの登場人物、つまり一五世紀前半に活躍した作曲家はまず、ティンクトーリスの言葉どおりイギリス人のダンスタブル、フランドル人のデュファイ、バンショア、とこの三人にしぼっていいのではなかろうか。

§14.ダンスタブルと一五世紀のイギリス多声楽

おそらく当時の流行歌であった魅力的な歌曲「オー・ローザ・ベラ(おお、美しいバラよ)」(…)の作曲者として知られているイギリス人、ジョン・ダンスタブル(一三八〇/九〇―一四五三)は数学者と天文学者をも一身に兼ねたルネサンス的人物、――そう言えば、算術、幾何、天文学、音楽は四分科(クワドリヴイウム)と言って、中世以来の大学では七つの教養科目の上位に置かれていたのである!――彼はまたフランスにも滞在したことがあるらしく大陸の音楽家にも影響を及ぼしている。

一二世紀末以来のイギリス音楽の高い平均水準を、ダンスタブルはじつにイギリス人らしいやり方で、つまりあまり改革することなく、しかし内容的にさらにもう一押し高め、行ける所まで行かせたという感がする。そのせいか、彼の死後一世紀近く、イギリス音楽の発展はほとんど止まってしまった。もっとも、イギリスの音楽史には何度かこの種のフェルマータが訪れるのが……。

§15.ブルゴーニュ楽派:デュファイとバンショア

ギヨーム・デュファイとジル・パンショアは、ともに一四〇〇年前後の頃に生まれたフランス語圏のフランドル人だが、当時フランス東方にあったブルゴーニュの首都、ディジョンの富裕な宮廷にあって多くの美しいシャンソンを書いた。それでこの二人はブルゴーニュ(ドイツ語ではブルグント)楽派とも呼ばれている。二人のうちではダンスタブルの作風をつく前者(その名は、おそらくカンブレーに近いファイ出身のギヨームという意味)が重要で、とくにその七つの「ミサ曲」は不朽の価値がある。

デュファイのすばらしいミサが出発点となったからこそ、以後のジョスカンから、ラッソー、パレストリーナまでのミサの大森林が育ったと言ってもよかろう。ルネサンスにおけるミサは、古典派・ロマン派の交響曲に相当している、とすれば、デュファイはまさにハイドンの地位を占めている。

デュファイのミサは初期には最上声に、中期以後は下から二番目のテノールに定旋律をもってきているが、もはやグレゴリアンでない、世俗歌曲の旋律が用いられた。このことについて、俗曲を神聖な典礼音楽の基礎に置くのはそもそもどういう意味か、というふうに議論をもっていくとことは面倒だが、このことを純音楽的に見ると次のようなことになる。つまり、当時は作曲家といっても、歌謡旋律の発明家と多声の大曲の構成家(コンポーザー)とは別々の職分だったから構成家が定旋律を作る必要は少しもなく、他の既成のものから選び出して間に合わせることは恥でも何でもない当然のことだった。

デュファイが近代的に響く原因として、私は前に述べたTDSの和声感、つまりは時間との係わりにおけるカデンツの力性感の定着をその最大なものと考えたいが、他にも、イギリスからの影響と考えられる、いわゆるフォーブルドンの手法(六の和音の平行進行)を好んで用い、飽和したやわらかいハーモニーの連続を大陸ではじめて鳴らしたことも、デュファイの近代的特徴の一つに数えるべきだろう。さらに四声の荘重な充実した和声を響かせる部分と、二声部の軽妙な線的からみ合いを聞かせる対位法的部分との対比の呼吸とか、あるカデンツと次のカデンツの置かれる間合いとか、曲想に何らかの変化を生起させて聞き手に新たな刺激を与える時間的間隔――主として模倣の技術と関連して――といったものなども、もはやわれわれの音楽感覚とそう遠くないところで行なわれていることを感じる。原旋律の特徴を最高に発揮させている技巧も注目に値する。

定旋律の拍節を他の声部のそれと一致させたり、わざと不一致にさせてはっきり浮かび上がらせたりすることから来るおもしろさはルネサンス音楽独特の魅力である。これをバロック以後の曲のように各声部をタテに揃えて強弱強弱とアクセントをつけて演奏したらブチコワシになってしまう。各声部がそれぞれ独立した周期で、しかも静かに大きく息づいて歌っていくところにルネサンス音楽の妙味がある。

§16.フランドル楽派Ⅰ:オケゲム

ルネサンスの最高峰ジョスカンについて述べる前に、ジョスカンの尊敬する恩師であり、その死に際してジョスカンが追悼の挽歌(「耳による音楽史」にある)を作曲したヨハンネス・オケゲム(一四三〇頃―一四九五)について一言しておかねばなるまい。

オケゲムが偉大なのは、彼の特異な趣味にもかかわらずそのどっしりした豊かな響、あふれるばかりの幻想、旋律の発明力のゆえであるにちがいない。ジョスカンばかりか、時の思想家エラスムスまでも彼のために追悼詩を書き、生前「音楽のプリンス」(この言葉は音楽史上じつにいろんな人に与えられているが)とか「オルフォイスの再来」と称されて時の人から尊敬されたのは、オケゲムの音楽発想力の全体がすぐれていたからであり、その時だれ一人として彼の、カノン書法における拡大、反行、逆行などのからくりに思い至らなかったにちがいないのである。

オケゲムを先刻セザール・フランクとくらべたが、むしろ二〇世紀のフランスの作曲家オリヴィエ・メシアンになぞらえるべきかもしれない。メシアンも親父さんはフランドルの人である。彼の音楽は中世・ルネサンスのリズムの技巧から多くをとり入れたひじょうに技巧的な書法をとってはいるが、しかし感覚的な官能的な響こそメシアンの本領であり、人々はそれによって彼の音楽を聞こうと望むのである。

ダンスタブルをルネサンス時代の玄関とすれば、デュファイ、バンショアは応接間、オケゲムは次の間、そしてジョスカンは奥の間、ラッソーやパレストリーナは二階といったところだろう。ついでにいうなら、モンテヴェルディは離れで、向う側のバロック通りに面してもう一つ裏口がついている、という格好だ。そしておもやの奥の間のジョスカンこそ、まさにルネサンス音楽の最高峰であると思う。彼はボッティチェリやレオナルド・ダ・ヴィンチとまさに同じジェネレーションの芸術家であった。三〇年ほど年下に当たるミケランジェロにさえ、ジョスカンは比べられることがある。

§17.フランドル楽派Ⅱ:ジョスカン・デ・プレ

ジョスカン・デ・プレとは「野っ原のジョセフどん」という意味のフランドルの言葉らしいが、彼の生まれ年は一四五〇年を遡る何年か前、生まれた場所は目下のところ候補地が三つある。

ジョスカンについて、私がまず感じることは作曲に対する彼のリラックスした姿勢とユーモアの感覚である。これはむろん彼のずばぬけた天才ということもあるが、デュファイ以来、時代が経過し様式が成熟し、ことにオケゲムのような対位法的技巧を完全に自家薬籠中のものとした作家の時代を経過したことが大きな原因と言えるだろう。

音楽作品にかこつけて雇主に労働条件の改善を要求したのは決してハイドン(あまりにも有名な「告別交響曲」)がはじめてではないのだ。

§18.フランドル楽派Ⅲ:オブレヒト、イザーク、その他

ジョスカンの同時代者としてルネサンスの最盛期(モーザーは一五〇〇―一五三〇年頃を当てている)に活躍した多くの作曲家の中では、ヤーコブ・オブレヒト(一四五〇頃―一五〇五)とハインリヒ・イザーク(一四五〇頃―一五一七)の二人が群を抜いて重要な存在である。前者はこの時代に珍しく純オランダの産、後者はフランドルの東かブラバント(フランドルの東方の公爵領、今日ではオランダとべルギーの各一部)の生まれと考えられている。

ヤーコブ・オブレヒトはこれまでしばしばオケゲムとジョスカンを結ぶ位置に据えられてきた傾向があるが、たしかに彼においては形式意志が確固としているため、いわゆる古典主義的傾向が目立ち、そのためにジョスカンよりスタイルが古いとみなされやすいのであろう。

イザークはジョスカンに勝るとも劣らぬ大家であるが、「インスブルックよ、さらば」の合唱曲によって、ハプスブルク家のマクシミリアン一世の常駐したこのオーストリア・チロルの美しい都との結びつきを永遠のものとした作曲家である。

§19.ドイツとイタリア、スペイン

ここでようやくこの頃おくれて台頭してきたドイツの作曲家について一言しておこう。彼らの作風ははじめのうちはほぼフランドル楽派の多声楽のスタイルを踏襲しているが、まず一四四五年前後に生まれた次の三人が重要である。すなわち南ドイツの古都バンベルク出身のハインリヒ・フィンク(一四四四/四五―一五二七)、中部ドイツ、チューリンゲンの森の西南方の要地フルダに生まれたアダム・フォン・フルダ(一四四五頃―一五〇五)、もしかすると、オブレヒトと同じくオランダ人かもしれないアレクサンダー・アグリコラ(一四四六頃―一五〇六)らがそれである。

ここでちょっと揺籃期のドイツのオルガン音楽についても触れておかないと片手落ちとなるだろう。ドイツでは一五世紀なかばには少なくとも三冊の重要なオルガン曲集が成立しており、すでにバッハへの長い上り坂にさしかかっていたことが知れる。

ホーフハイマーはザルツブルクからあまり遠くない山中のラートシュタットという所の産である。ところで、イザークとホーフハイマーのドイツ・リートを比べると、むろん両者の才能のちがいは別にして、ホーフハイマーの音楽には舌たらずの訥弁のくせに、いやに情感がこもっているのだ。早くもドイツ音楽のゲミュートリヒな面が、稚い技巧を超えて露骨に出ているのを見る。さきに中世のイタリアやスペインの単旋律の聖歌や世俗歌曲の中にすでに近代のイタリアやスペインの特質があらわれていることを指摘したが、ここでも同じことが言える。ホーフハイマーはドイツ語の心を、ゲルマン人の魂を歌っている

マイスターとは職人階級の親方の称号で、その資格として古式ゆかしい歌の能力が要求されたのである。いわば一級建築士の国家試験に江戸木道ののどを開かせることが必須課目として入っていたようなものだ。ともかく、「マイスタージンガー」という名はヴァーグナーのオペラでひどく有名になったが、音楽の歴史の流れの中での位置やその純芸術性という点では、これは、そんなに重要なものとは考えられない。つまりは概して単純な、はっきり言えば時代おくれ(ミンネザンクでさえ、そうだったが)の歌である。

ここで世紀の変り目(一五世紀と一六世紀の変り目)のイタリアに目を転じると、楽譜を活版印刷して楽譜出版業を営むという画期的なことを考えつき、実行した男がヴェネツィアに現われた。これはじつに、音楽とマスコミの結びつきの発端と言えよう。オッタヴィアーノ・ペトルッチ(一四六六―一五三九)の仕事がそれで、彼は一五〇一年から一五二〇年までのちょうど二〇年間に、六一点の曲集(うち九点は再版)を出版したのだから、相当精力的な人物だったにちがいない。

第五節 ルネサンス後期

§20.ドイツとその周辺

ルネサンスの絶頂期を形成したジョスカン、イザークが世を去って一〇年ほどの一五三〇年から六〇年までの三〇年間を、ドイツの音楽史家のモーザーはルネサンス後期と呼んでいる。筆者はこの項を、上限はモーザーの唱えるように一五三〇年あたりから、しかし下限は多少伸ばして一六世紀の終りまで、あるいは次の世紀にかかるくらいまでとして、その期間の主要な人と作品に一とおり触れることにしよう。いったい一六世紀の三〇年代以後はルネサンス後期の名称にふさわしく、作曲様式の上からはまことに多彩な時代であって、各国に、いろんなスタイルの音楽が共存し、競って花を開き、また新しい音楽上のジャンルが誕生したのである。これはちょうど後期ロマン派の時代、つまり一九世紀末から今世紀初頭、第一次大戦までの様相に似ている。私の個人的な興味を述べることが許されるなら、私が中世・ルネサンスの時代を通じて最も強い関心を抱いているのはこの一六世紀であることを告白しておこう。

一六世紀の三〇年代以降の多彩な様相をこのような小著で万運なく取り扱うことは至難の業だけれども、ともかくドイツから入ろう。まず歴史上の大きな事象として、一五一七年、マルティン・ルターが宗教改革を唱えた。これに応えて、ヨーハン・ヴァルター(一四九六―一五七〇)の「聖歌集」(一五二四年)、「コラール受難曲」(一五三〇、四五年)といったドイツ・プロテスタント教会音楽の最初の作品が生まれたのである。(…)ともかくこのようにしてルター自身とヴァルターによってドイツ・プロテスタント音楽のいしずえが置かれ、今日なおつづいている発展の第一歩が踏み出されたのであった。

§21.イタリアⅠ:ヴェネツィア楽派ほか

さきにペトルッチの楽譜出版を通じて繁栄するヴェネツィアの音楽生活の一端を垣間見たわけだが、この都会に一五二七年、フランドル出身の作曲家、アドリアン・ウィラールト(一四八〇/九〇―一五六二)がやって来て、ヴェネツィア守護の聖人を祭る本寺であるサン・マルコ大聖堂の楽長に着任した。これが、さきに述べたルターの宗教改革とならんで、一六世紀の音楽史上もっとも重要な現象の一つであるヴェネツィア楽派の発端である。元来、一一世紀に成った、かのビザンツふうの伽藍の内部は特殊な構造になっている。つまり祭壇の左右の上方にオルガンがあり、オーケストラと合唱の席が設けてある。彼はこの建築様式をただちに作曲様式に結びつけ、利用することをはじめた。すなわち曲の開始部を二群の合唱(器楽をふくむ)の静かなかけ合いではじめ、次第に二群間のやりとりを激しくしていき、ついにクライマックスで両者をドッと一緒に歌わせる効果的なやり方で、それはさらに彼の弟子のチプリアーノ・デ・ローレ(一五一六―一五六五)やアンドレア・ガブリエリ(一五一〇頃―一五八六)とジョヴァンニ・ガブリエリ(一五五七―一六ーニ)の、伯父・甥に当たる二人のヴェネツィア人が受けついで発展させていったのである。

こういうふうに、二群の合唱がかけ合いで歌うやり方は、じつはグレゴリアン・チャントのアンティフォナリウム(交唱)という歌い方にも見られたもので、きわめて古い伝統なのだが、これまでの多声音楽の中にはとくに利用されないできたのである。それが彼らによってとりあげられ、空間的合唱(合奏)という意味の「コーリ・スペッツァー ティ」あるいは「ポリコーラル(多合唱)」という術語で呼ばれるくらい一般的な作風として定着し、シュッツからバッハにまで及ぶ一方、やがて器楽の合奏協奏曲における二つの楽器群の対立という形に発展していく。そればかりか、ごく最近の第二次大戦後、ドイツの前衛のシュトックハウゼンが空間音楽ということを言い出し、二群や三群のオーケストラの空間配置とそれらの触れ合いを曲の構造にとり入れることが、彼のみならずさまざまな作曲家の作品で実現されつつある。その起源としてシュトックハウゼン自身も、ガブリエリらのヴェネツィア楽派の様式を引き合いに出して説明しているのである。

私はこの項で複合暗(ポリコーラル)だの半音階的旋律法だの、前向きの面ばかりを観察してきた傾きがある。しかし、じっさいにはごく伝統的な、これらとまさに対極をなす全音階の様式も、この時期、イタリアでひじょうに栄え、またこの世紀を通じてそういったスタイルが洗練され、ほとんど完成された観を呈するに至るのである。マレンツィオや初期のモンテヴェルディを絶頂とするマドリガル然り、パレストリーナを頂点とするミサもまた然りである。

§22.イタリアⅡ:フロットラ、マドリガル、マドリガル・コメディー、バレット

マドリガルはどれも文学的な、じつに立派な詩に作曲されている。だからマトリガルの鑑賞にはおそらくイタリア語の完全な理解が必要なのだろうが、私たちはそんなことを言ってはいられない。歌詞は大意を知るだけで、あとは音を楽しむことでがまんしなければならないが、しかし爛熟期のマドリガルの高い音楽性は充分われわれる満足させてくれる。

§23.フランスとスペイン

一六世紀のフランスには何があっただろうか。そういえば、さきにヴェネツィアの出版者ペトルッチやヴィッテンベルクのラウ、アントワープのスサート等を出したからには、パリの楽譜出版者ピエール・アッテニャン(一五世紀末―一五五三以前)についても一言なかるべからず、である。これはペトルッチよりやや年代が下るが、一五二八年から五〇年までの間にアッテニャンはじつに莫大な量の楽譜出版を行なっている。なにしろこの二三年間に二〇〇〇曲の多声シャンソン、三〇〇曲のモテット、三〇曲のミサ、五冊の舞曲集……といった規模の出版を行なっており、関係作曲家は一五〇人以上というのだから大へんなものだ。これはほとんど現代の出版企業の仕事にも匹敵するのではなかろうか。

われわれは、アッテニャンが出版してくれたおかげで、クレマン・ジャヌカン(一四八〇頃―一五六〇頃)の、あのゆかいな多声のシャンソンの数々を楽しむことができるのを忘れることはできない。ジャヌカンは一六世紀中葉のフランス世俗音楽のシンボルともいうべき存在だが、生に不明の点が案外に多い人物である。しかし、あのいくつかの描写的歌曲からは真の天才の筆致を感じる。「戦いの歌」(通称「マリニャンの戦い」)、「鳥の歌」(五声でなく四声の方が真作)、「ひばりの歌」など、擬音効果や擬声効果(オノマトペ)をたくみにとり入れながら音楽の骨組は少しもゆるがない。われわれは彼の二八〇曲のシャンソン(三声と四声)のほんの一部を知っているだけだし、数々の宗教曲は全く聞いたことがないけれども、じつに気のきいた、軽妙な、決してやりすぎない、そして聞き手を楽しませるコツを心得た、完全なフランスの音楽家をそこに見ることができる。

フランスからお隣のスペインに目を移すと一六世紀はおそらくこの国の音業の絶頭期であろう。クリストバル・モラーレス(一五〇〇頃―一五五三)とトマス・ルイ・デ・ビクトリア(一五四八頃―一六一一)の二人の宗教音楽作曲家は、当時のフランドルやイタリアの巨匠たちにまさるとも劣らめ天才だが、この両者の間の世代からは、器楽作曲家として異色の逸材が輩出している。

§24.イギリス

この連中は多声の歌曲(マドリガル、エアー)をたくさん書いている。それらはフランスのジャヌカンらのシャンソンやイタリアのマトリガル楽派の影響がおおいがたいとは言え、音楽史上独自なジャンルを形成していることはたしかである。ギボンズの「ロンドンの物売りの声」などのような日常の都会風景のリアルな描写はじつに上手だ。こういう民謡調のストリート・ソングの騒がしい感じは今のビートルズとそっくりなのに驚くのである。これはイギリス音楽独特の調子だ。

§25.パレストリーナにいたるミサ曲

さて、フランドル楽派最後の巨匠、いな、ほとんど超人と言うべき人物を、ラッソーとイタリアふうに呼ぶべきか、ラッススとラテンふうに呼ぶのがよいか、同じ綴りでラスュスとフランスや彼の生地フランドルの発音に従わせるのが穏当か、という議論にはここでは加わらないことにしよう。私たちは昔も今もラッソーを使っているし、もっとも権威のあるドイツの大音楽辞典MGGが充分な理由でラッソーを採用しているので、ここもラッソーでいきたい。(ただし、外国の音楽辞典、研究書、レコード・カタログの類でみると、今日のところではラッススを採用しているものの方がやや優勢である。

彼はミサの分野ではパレストリーナのちょうど半数の五三曲書いている。ふつう彼の本領はミサよりむしろモテットの方にあるとされている。そのとおりでもあろうが、しかしパレストリーナの、あのあまりにも禁欲的な線的対位法の美技を物差しにして、ラッソーの開放的、楽天的なホモフォニー音楽を測るのはまちがいだろう。ここでバッハの物差しから漠然たる権威の憑き物が落ちた結果、近頃のテレマンへの再認識、ほとんどブームとも言うべきテレマン愛好熱が生まれたことを思い出してもよさそうである。バッハとテレマン、パレストリーナとラッソーは、いずれもきわ立って対照的な資質の持主である。

§26.スウェーリンク

さて、パレストリーナの栄光のすぐあとに、ヤン・ピエテルスゾーン・スウェーリンク(一五六ニーー六ニー)の鍵盤音楽について語るのは、何か木にをついだように感じられるかもしれない。しかし、じつはスウェーリンクの音楽のプリンシプルはフランドル楽派の多声声楽のスタイルを完全に受けついでおり、いわばその巨大な落日の姿そのものなのである。オランダ人スウェーリンクによってフランドル楽派(その以前の呼び名である「ネーデルランド楽派」を用いても彼の場合は少しもおかしくない)の偉大な伝統は終焉を告げる。

ここで思い出したが、ジョイスの「ユリシーズ」の中にこの曲のことがちょっとだけ出てくるのを皆さんはご存知だろうか。「ユリシーズ」第三部のはじめ、主人公ブルームと文学青年のスティーヴン・ディーダラスとの深夜、酔って町を歩きながらの音楽問答の中で、一八、九世紀の作曲家が七人ほど、ついでエリザベス朝の作曲家が五、六人顔を出し、アーノルド・ドルメッチ(彼のことは一〇八ページ参照)から多分、彼の製作した復元古楽器(リュート?)を買うという話がとび出し、やがて次のくだりが来る。――スティーヴンは丁度そのとき「青春はここに終りぬ」の歌を主題にした素晴しい変奏曲の説明をしているところであった。作曲者はヤンス・ピーター・スウェーリンクといって、淫売婦の産地アムステルダム出身のオランダ人。でもこれよりもっと気に入っているのは、晴れやかな海と男をたぶらかして殺してしまう美しい魔女たちのことを歌ったドイツの古い民謡……(下略)――(丸谷才一、永川玲二、高松雄一訳、河出書房新社版、世界文学全集、ジョイスⅡ、三一五ページ)。というわけで、要するにジョイスは何かのチャンスに知ったこの曲名がひどく気に入っていたのではなかろうか、と私は思うのだ が……。

§27. オペラの誕生

オペラの誕生について語るべき時がいよいよ来たようだ。今、劇と音楽との係わり合いについて多少の重複をいとわず、ざっと復習してみるならば、そもそも、劇音楽ないし舞台上の音楽、あるいは芝居の中で歌を歌う、という程度のものはこれまでにもたくさんあった。ギリシャ劇のことは別としても、一〇世紀初頭から一三世紀末葉にかけて、教会の中でいわゆる典礼劇というものが定期的に上演され、これは聖職者が聖書に記されている諸事件を、はじめはラテン語でグレゴリアンの旋律で歌ったのが、のちには諸国の言葉で歌い、舞台上で上演した。衣装や書割を伴うもので、本質的にはオペラと異ならない。だがそれはいわば典礼に忠実すぎて発展のチャンスをつかみえぬまま、宗教改革の波によって教会の外に押し出されてしまった。

細かい点はともかくとして、要するにオペラという新しいジャンルがここに焉として魔法の煙の中から現われたのではなく、このようにすでに数世紀以来類似のものが栄えては滅び、亡んでは興り、とくに一六世紀以後は文学の興隆とともにオペラ誕生の条件は完全に熟していたのであった。 最後に述べたフランスの宮廷バレーやイタリアのインテルメッツォ(これもフランス宮廷でも行なわれた)などは、むしろゆりかご時代の試作的オペラよりも、音楽内容や舞台芸術としては進んでいたにちがいないのである。

これらの揺籃期のオペラは、たんに全篇を歌だけで進めていく芝居というだけでなく、一つの大きな発明を含んでいた。この点がカメラータの焦点と考えられるが、それはやや漠然とスティレ・ラプレゼンタティーヴォ、すなわち描写様式とか表現様式と呼ばれる一種の歌唱のスタイルである。(この語はよく劇場様式と訳されるが、ラプレゼンタチオーネという名詞だと舞台上の上演という意味があるが、前記の形容詞では必ずしもそうでないように思われる。)その歌唱法は要するに言葉の意味と詩句の構造とアクセントを最大限に生かし、言葉よりも豊かな表情で、しかしメロディーよりも控え目に、いわばその中間をいくものである。一八世紀の、あのおしゃべりのレチタティーヴォとは全くちがい、語りかつ歌うようなスタイルであり、どちらかというと言葉のためには旋律美は犠牲にしても構わない。和声は概して貧弱だが、時折、とてつもない転調を平気でやるのもこのスタイルの特徴と言えるだろう。合唱さえも好んでこの種のモノディー、つまり低音の線の上に乗った一本の旋律で書かれ、多声の場合もマドリガルやモテットのような精緻な技術はとり入れていない。

§28.モンテヴェルディ

前の§27でフィレンツェのカメラータによるオペラの誕生について述べた。それは音楽史の歩みの上での大きな一歩前進であったが、一面、それはいかにも文学青年じみた、好事家趣味というか、実験室の試みというか、そういった青くささの抜け切らないものであった。何としてもここに一人の天才が出現して、オペラを軌道に乗せる必要があった。その要求が、クラウディオ・モンテヴェルディ(一五六七―一六四三)の出現によって満たされた、と言える。彼はゆりかご時代のオペラ運動を一挙に芸術的なものに高め、興行として劇場の舞台にのせ、多くの人々の鑑賞に耐えるものとした。もし彼の出現がなかったらその後のオペラの歩みは、今とは相当ちがったものになっていただろう。/また、モンテヴェルディは、たんに本格的なオペラの最初の作曲者であるばかりでなく、身をもってルネサンスからバロックへの変容(メタモルフォーズ)をなし遂げた人物でもある。

モンテヴェルディは、カメラータのだらだらした単調なレチタティーヴォに巧みにめりはりをつけた。つまり感情のたかまりと共にそれは抑揚の強いデクラメーションに変化していき、そしてアリオーソやアリアへと渡すその推移がじつにすばらしい。重唱や合唱をまことに適時に、劇的に用いる方法をも、彼は天性知っていた。ともかくモンテヴェルディは心で歌い、それを曲譜に移す方法を知悉していた。彼によってはじめて、スティレ・ラプレゼンタティーヴォに芸術的な息吹きが与えられたのである。それはまた、カメラータの人たちが至極のんびりした牧歌劇ふうの台本に固執していたのに対して、モンテヴェルディはそのようなものに見向きもせず、劇的起伏の大きい残酷物語や陰惨な権謀術数のうずまく筋書を台本に採用した、ということも大いに原因している。

彼のレチタティーヴォにおける器楽の低音部の動きがまたまことに意味深長で、沼のように淀んで動かぬ部分、それが歌詞内容に応じて順次上行していく箇所、さらには上行する旋律に対して低音を対位法的に下行させる書法など、モンテヴェルディはすでにバロックの通奏低音の原理をうちたてながら、後世の劇音楽の技法のアウトラインを「オルフェオ」の中ですっかり描いてしまった感がする。

演奏家、演奏団体、レコード

中世、ルネサンスの音楽の表情は古典派、ロマン派音楽のそれとはひじょうにちがう。一般にダイナミックスやアクセントは強くない。全声部がいっせいに強と弱を反復させるバロック以後の拍子の感覚、それにもとづく合唱や合奏の常識というものは、中世、ルネサンスの音楽には全く通用しない。各声部はそれ自身独立した拍節法に従って、静かに息づきながら進み、抑制された表現をとりながら全体の調和を醸し出さねばならない。近代の音楽とちがい、過度のヴィブラートも禁物だし、純正なピッチの維持、同一の音量の持続がきびしく要求される。こういう古式のスタイルに慣れていない演奏家が、不用意にルネサンス音楽を手がけると、多声のシャンソンがまるでマーチになったり、現代の軽音楽に近い節まわしになったりして、みっともないことになる。ともかく、これはこれで一種独特の専門分野であるという感が深いのである。本文中でくどいほど触れたからもう繰り返したくないが、その点で今日のソレム修道院から起こったグレゴリアン・チャントの歌い方は、ロマン派時代の名人芸の名残りであり、今や古楽演奏の方法としては時代おくれの誤ったやり方であると私は考えている。

第三部 バロック時代の音楽

はじめに

「バロック・ブーム」という言葉がある。音楽ジャーナリズムの生み出した一種の標語だが、これはうっかり聞くと、いかにもバロック時代のあらゆる音楽を現代の演奏家がさかんに復興、再現しているような印象を受ける。じっさいにそうだろうか。なるほど、第二次大戦後、わけてもここ一〇年ほど、世界的にバロック曲目の演奏頻度やレコードの種類が大幅に増加している。だがその実態をよく観察すると、それはバロック音楽のごく一部、すなわちイタリアとドイツのバロック後期――それは全バロックの約三分の一の期間にすぎない――の、しかも器楽曲という局限された一分野の演奏にほとんど限られている。

日本などでは四季を通じて「四季」ばかりを聞かされているような状況にあることを思えば、「バロック・ブーム」という呼び方はいかにも大げさすぎるように思えてくるのである。

要するに人々が後期ロマン派の大管弦楽に飽きて、それほど内容的に深刻でもなく、思弁的でもなく、情緒過剰でもない、感覚的で、新鮮で、平易な音楽を求めるようになった、ということであろう。しかしこの未曽有の経済繁栄の大型消費時代に、人々が娯楽として求めるようになった音楽が、いにしえの商業都市ヴェネツィアやハンプルクの劇場の、さらにはヴェルサイユや、シェーンブルンや、ポツダムの宮廷音楽である、ということは考えてみるとまことに興味深いことではなかろうか。

器楽演奏家の立場を考えてみると、バロック音楽はソナタ形式成立以前の単一主題のものがほとんどである。コンチェルトなら全合奏(トゥッティ)でそれが呈示され、これと対照をなすソロの部分は一般に無内容(ニヒツザーゲント)な音の運動に終始する。(後期には主題の変奏も現われるけれども。)そこには二つの楽想の対立、葛藤とか、動機的展開はまだ現われず、情緒は一つのカテゴリーに限られ、きわめて単純である。そのことは演奏家にとってはほとんど感覚の喜びと直結したムジチーレンを許すし、また古典派やロマン派の楽曲よりも現代的な感覚を存分に盛り込むことも不可能ではない。それが演奏家にとってバロック音楽の一つの魅力であることはよくわかるが、しかし多少とも頭脳的な演奏家ならば、長期間この種の曲目のみを相手とすることは苦痛にちがいなく、とくにヴィヴァルディその他大量生産されたイタリア・バロック曲には当然ずいぶんひどいと思われる、いかにも急作りの曲があり、それらを現代の一流の演奏家が汗を流して再現するのを見聞すると、筆者などはバロック・ブームの犠牲という感じが先に立ち、そこに一種の悲劇を感ぜざるをえないのである。

そもそもバロックとはどういう意味の言葉で、また音楽史にはいつ頃から入ってきた概念なのだろうか。これについてごく要点だけを拾っておくと、まず語義は「いびつな真珠」で、これはポルトガル語に由来すると言われ、その方面の専門家は今日でもその意味で使っているようである。つまりは規準にあてはまらぬ、趣味のわるい、やや異常なものを指したのである。(もう一つ、三段論法の式の一つ「バロコ」からきたとの説もあるが。)ところで、芸術史上バロックという言葉の用い方は、新旧二とおりにはっきり分かれる。古い方は一八世紀後半、フランス古典主義の立場から、一時代前の趣味の悪い、ねじくれた線をもった芸術を大いに軽蔑してこう呼んだのである。

もちろん初期バロック音楽の中には、ルネサンスのマニエリズムの延長としてのこのような傾向のあることは否定できないのであるが、後期の、すでに古典的性格を見せる時期をも含めた全バロック音楽をこのような悪玉音楽的な定義で律することは明らかに不当であろう。つまり、バロックの話は後になって、その後期の様式に固有な、独自 の積極的価値が評価されるようになり、そこから軽毎のニュアンスを取り除いていわば再定義がなされたのである。それは美術史では一九世紀末頃からのことであるが、それが音楽史にはじめて借用されたのはもっと新しい第一次大戦直後の一九二〇年前後のことで、ザックスやモーザーらドイツの音楽史家によって用いられはじめた。

第六節 初期と中期のバロック音楽

§29. イタリアのオペラ、オラトリオ、ミサ

一七世紀初頭のイタリアには、カッチーニ、カヴァリエリ、カリッシミ、カヴァルリなど、よく似た名前がずらりと並んでいて、うっかり口が滑ると混線しそうになるのである。このうち第二部でも触れたカッチーニとカヴァリエリの二人についてざっと復習しておくなら(…)この二人はどちらかといえば音楽史的作曲家であるのに反して、あとの二人、すなわちカヴァルリとカリッシミは後でも触れるが、より職業的、実践的な作自家で、当時の聴来といっそう広く結びついていた存在だった。

一七世紀末のヴェネツィアの人口はわずか一二五〇〇〇(東京でいちばん人口の少ない中央区、あるいは小樽市くらい)だったそうだが、そこに六つのオペラ団体がひしめいていたということは、いかに人の出入りのはげしい活気にみちた海港都市とはいえ、これは大したことである。しかもこのような盛況はけっしてヴェネツィアだけではなかった。

§30.ドイツの三大S:シュッツ、シャイン、シャイト

その先頭に立つシュッツは大バッハ(一六八五―一七五〇)のちょうど一世紀前に、しかもバッハと同じテューリンゲン地方に生を楽けた。彼は一七世紀のドイツ作曲家中、最高の才能と断言してよかろう。

シュッツはその壮年時代に、全ドイツを酸鼻をきわめた戦乱の渦に投げ込んだ三〇年戦争(一六一八ー四八年)に遭遇している。その間に三たび彼はデンマークのコペンハーゲンに難を避けているが、これは、二〇世紀の作曲家たちの多くが第二次大戦中アメリカに亡命した事実を思い出させる。また、シュッツの切りつめた編成と規模による、ひたむきな厳しい作風も、おそらくこの戦乱に由来する厳しい環境と無関係ではなかろう。

シュッツをドイツのガブリエリ、ドイツのモンテヴェルディと考えるのは皮相の見解というべきで、彼らのスタイルとの平行関係は無視できないにしても、とくに晩年のシュッツのドイツ的心情とルター精神の体得の深さは、そのような比喩をまったく不似合なものにする。/晩年の彼は、情緒に溺れぬ率直な曲想、無用な充填声部や同一物の無意味な反復のないこと、半音階的変異音を含めて、つとめて新しい生起、新しい音の出現が計られ、要するに冗長でないこと、つまりは緊張度が高い、よく引きしまった作風という点で、あえていうなら、バッハの作風をさえ凌いでいるし、少なくとも現代人にアッピールする簡明直載な要素を多分にもっている。

こういう音楽はそれ自体完全に充足した世界で、はじめは取りつきにくいが、ひとたびそこに沈潜してしまうと他のものはいっさい要らない、という気分に人をさそい込む。そういう意味ではシュッツの宗教曲はブルックナーの交響曲などと同じ性質の音楽であるかもしれない。しかも、この種の音楽は、いわゆる世にいう「バロック・ブーム」の原動力をなしているイタリアの器楽コンチェルトの官能的な音響のまさに対極点に位置しているのである。バロック音楽の真髄ははたしてどちらか、という疑問に一度は直面してみるのも決して無益ではないだろう。

§31.イタリアの器楽曲と歌曲

フィーデル――ヴィエル――ヴィオルと長い道程をたどったのち、身長六〇センチ、バスト一六・五~七センチ、ウェスト一〇・五センチ内外、ヒップ二〇・六~七センチの今日のヴァイオリンの形に落ちついたのが一五二〇年頃のことだそうである。そして、アンドレア・アマティの一五五一年製作の楽器が、今日のところ、最古の銘器とされているようだ。では最古のヴァイオリン・ソナタはいつ、だれが書いたか。こういう設問に正しく解答することはまず不可能に近いが、今日のところでは、ミラノで一六一〇年に出版されたジャン・パオロ・チーマ(一五七〇頃―?)のヴァイオリン一挺と通奏低音、および二挺と通奏低音(つまり、それぞれソロ・ソナタとトリオ・ソナタの編成)のための六曲のソナタとされている。

§32.ドイツ、オーストリアの器楽曲と歌曲

ドイツの初期・中期バロックの器楽作曲家として、少なくとも次の三人の名前を逸することはできない。それはニュールンベルクのオルガニスト、ヨハン・シュターデン(一五八一―一六三四、「都市と宮廷の音楽」ニュールンベルク篇、エンジェル AA-9021に彼の作品が何曲か入っている)、その弟子のヨハン・エラスムス・キンダーマン(一六一六―一六五五、レコード同前)、そして最も重要なのがヨハン・ローゼンミュラー(一六一九頃―一六八四)である。

ローゼンミュラーはボヘミア(チェコ)との境に近い片田舎エルスニッツに生まれ、ライプツィヒでトマス教会・学校合唱長(カントール)をつとめていたが、三六歳の時男色趣味の嫌疑(権威あるリーマンの音楽辞典にちゃんとそう書いてある)でこのやんごとない職場を追われ、まずハンブルクに、ついでヴェネツィアに逐電したが、晩年は北ドイツ、ヴォルフェンビュッテルの宮廷楽長に返り咲いた。彼は、数々の教会カンタータでシュッッとバッハをつなぐ役を果たしている一人だ。(Overton,9にラテン語とドイツ語による流麗な教会カンタータが四曲入っている。)しかし、器楽合奏曲こそ彼の本領という感じが強い。

§33.イタリアとドイツ、オーストリアの鍵盤音楽

いうまでもないが、鍵盤音楽はバロック時代に入って忽然と出現したわけではなく、その起源は中世にまで遡るが、しかし、ルネサンス時代までのそれにはオリジナルなものは稀少で、合唱曲の模徴か、それを器楽の小合奏曲に直したものをさらに鍵盤曲に移したものが多かった。したがってオルガンやチェンバロ独自の語法はルネサンスの末期からパロック初期になってようやく現われてきて、バロック中期に入ると、これがいかにも新しい時代の音楽話法の媒体という形で、闇歩するようになる。

フレスコバルディはいかにもイタリア人らしく、才能の火花が華々しく輝いているという印象を受ける。作品はほとんど鍵盤音楽に限られているが、曲種、曲想は多彩である。単一主題のリチェルカーレ、舞曲、変奏曲形式のカンツォーナ、さらには広い音域を走り回ったり、両手の交互打鍵が華麗な効果を生む数々のトッカータ、そして標題的なカプリッチョ。――中でも描写音楽ともいうべき「戦いのカプリッチョ」などはじつにゆかいな曲で、ラッパや太鼓の音はもちろん、兵士の叫び声まで聞こえてくる。ともかく、彼は鍵盤演奏の妙をはじめて完全に把握した楽人、という感じがする。単位時間に鳴らされる音の数は、彼に至って飛躍的に増大したのではなかろうか。彼以後、鍵盤奏者の指はにわかに多忙になった。

ブックステフーデのオルガン曲はとくにコラール編曲における対位法技巧のすばらしさ、尽きることのない幻想の豊かさ、また精神の深さ、きびしさは、いかにも彼が北ドイツ楽派の雄であることを物語っている。フーガのついているトッカータやシャコンヌなどもじつに立派である。

§34. フランス:ヴェルサイユ楽派Ⅰ

ブルボン王家の、/ルイー三世(治世一六一〇― 一六四三)/ルイー四世(同一六四三―一七一五)/ルイー五世(同一七一五―一七七四)/の三人の王の宮廷に仕えた作曲家、およびそれと同時代にパリを中心に活躍した作曲家をパリ郊外の名高い宮殿の名に因んでこう呼ぶのである。この三人の王のうちでは、太陽王ルイ一四世のいわゆる大世紀(グラン・シエクル)の時代が、いうまでもなく音楽ももっとも華美であった。

リュリは一六八七年、太陽王ルイー四世の快気祝いに自作の「テ・デウム」を演奏したが、当時の習慣どおり長い杖で床を突いて指揮をとっていた時、うっかり自分の足を突き刺してしまい、そこが悪質の壊疽(えそ)にかかって不幸一命を落としてしまった。

§35.イギリス:パーセル

そもそもこのような一休みはイギリス音楽史に特有の現象で、大昔から今日に至るまでたびたび現われている。つまりはみずから音楽の形を積極的に変えようとはけっしてしないイギリス人は、大陸で次の新しいスタイルが完成されるまでの間一服して待機するのである。

第七節 後期バロック音楽

§36.イタリアのオペラ、オラトリオ、ミサ、歌曲

前節の§29で見たようにバロック初期・中期のイタリア・オペラは、揺籃期の試作品からモンテヴェルディの天才的創造に至るまで、また貴族の宮廷のためのまじめ一方の作品から大衆楽用の容悪なスペクタクルまで玉石混清、書法も万華鏡のごとく多彩であった。それがバロック後期に入ると、良くも悪くも一種の方向づけが行なわれ、アレッサンドロ・スカルラッティとヘンデルという二つの頂を目指して様式的統一が達成されるに至る。これは何もオペラ、オラトリオのジャンルのみならず、一八世紀に入ると急速に一種の古典的な完成度が目立ちはじめる。しかし、作曲のスタイルとしてはなお通奏低音の重い足枷にしばられ、形式も閉鎖的な二部形式やダ・カーポの三部形式が主流であるなど、古典派そのものへの距離は依然大きい。

さて、以上のいわばヴェネツィア系のイタリア・オペラ(元来はフィレンツェからローマを経てきたものだが)に対して、一八世紀初頭以来ナポリ系の新興勢力が台頭してくる。いうまでもなく、アレッサンドロ・スカルラッティ(一六六〇―一七二五)がその中心人物であるが、しかし、ナポリ(当時は独立した王国)ではじめてオペラが上演されたのは彼が生まれる前の一六五四年のことで、その作曲家フランチェスコ・プロヴェンツァーレ(一六二七―一七〇四)はすでにナポリで上演するために八曲のオペラを書いていた。こうした下地の上にやがてアレッサンドロ・スカルラッティが登場してくるのである。

では、北方ヴェネツィア系と南方ナポリ系のオペラではどこが、どうちがうのか。いま作曲様式の面を簡単に整理してみるなら、北のほうがバロックふうな複雑を好み、対位法優位、したがって序曲もフランスふう序曲を採用しているのに対し、南のほうは早くも古典派指向の単純性、ホモフォニックな作風で美しい旋律の優位、したがって序曲もイタリアふう序曲(急・緩・急の三部形式のシンフォニア)の採用といった点をあげることができる。さらにスカルラッティはレシタティーヴとアリアという対立的な二部分を一対にして扱うことにより、叙事的な筋の運びと主人公の抒情、劇的表現と感情表現、劇的時間の進行と停止、動と静、緊張と弛緩といったおよそ相反する二つの要素を巧妙に対比させることに成功したのである。

§37.イタリアの器楽曲Ⅰ:ボローニャ楽派

器楽曲の分野でも、後期バロックは様式的に一種の古典的完成度に達した時期であり比較的少数の天才が、すでに初期・中期バロックで形成された形式によって作曲し、その内容をいちじるしく拡大、深化させた。と同時にとくにイタリアでは、きわめて多数の有名無名作曲家の手でステロタイプ化された、耳に快いが凡庸な楽曲が大量生産された時期でもある。だから演奏会曲目やレコードのラベルに、今後も後期バロック器楽曲の未知の作曲家名がぞくぞくあらわれるだろうが、少しも驚くには当たらない。

§38.イタリアの器楽曲Ⅱ:ヴェネツィア楽派、その他

さて、次はヴィヴァルディだが、現代作曲家のルイジ・ダルラピッコラの有名な言葉に、「ヴィヴァルディは六〇〇曲のコンチェルトを作曲したのではなく、一つのコンチェルトを六〇〇とおりに作曲したにすぎない」というのがある。むろん微視的に観察するならヴィヴァルディだって一曲一白にさまざまな工夫があるのはわかりきった話だが、国視的に見れば右の言はたしかに当たっている。少なくとも、同時代のイタリアやドイツの他のどんな器楽作曲家よりも、ヴィヴァルディに対してもっともよく当てはまる。また、そうでなければ四五〇曲(うち一二〇曲が管楽器のため、いずれにせよ六〇〇は大げさ)ものコンチェルトを生産できるはずがない、とも言える。

最後に一言したいのは、ヴィヴァルディのコンチェルト集にはしゃれた題名をつけたものが多い。有名な作品三のコンチェルト集のそれは「レストロ・アルモニコ」で、これはNHKの定訳では「調和の霊感」、レコードなどではしばしば「調和の幻想」となっている。しかし、アルモニコは「調和の」より「音楽的」の方がよかろう。つまり「音楽的霊感(インスピレーション)」とやれば誰にでもわかるのではなかろうか。「音楽的幻想」か、たんに「楽想」でもいいのではないか。また、「四季」を含む作品八の「イル・チメント・デラルモニア・エ・デリンヴェンツィオーネ」の邦訳、「和声法とインヴェンションの試み」もわからない訳の一つである。もともと多義的な言葉の寄り集まりだが、要するにこれは「調和と創意への挑戦」「音楽と幻想の試金石」、うんと意訳すれば「技術を試み霊感に賭ける」といった意味であろう。ここではインヴェンションの語がバッハその他が用いている曲種名のそれとは何の関係もないのだから、それだけ訳さないで使うのはまったくおかしい。

§39.ドイツ、オーストリアのオペラ

一七世紀のドイツにおけるオペラ発達の様相は、じつに盤根錯節という感じである。それというのは、ドイツは政治的に各地方が分離し、多数の小宮廷が乱立し、宮廷や都市によってイタリアやフランスのオペラを思い思いに受け入れ、それらがドイツ人によるイタリア・オペラや純ドイツ・オペラの誕生にじつに複雑に影響し合っているからで、フランスのようにパリ中心、というよりパリがすべてでほかにはなにもない、というのと正反対だからである。その詳細な研究は専門の音楽史研究の中でも特殊な領域に属する。

§40.ドイツ、オーストリアの器楽曲と歌曲

クーナウも後期バロックに多い、いかにも啓蒙主義時代タイプの超人で、多忙なカントールの職をつとめるかたわら法律をはじめあらゆる学問に興味を抱き、言葉のごときもフランス、イタリア、ギリシャ、ラテンからヘブライ語に至るまで精通していたという。ギリシャ語で書かれた法律書をはじめ音楽書以外の翻訳もあり、彼が音楽と学問のいずれにすぐれているか判定しがたい、と評されている。

おそらくポヘミア出身のヨハン・カスパール・フェルディナント・フィッシャー(一六六五頃―一七四六)はバッハの平均率クラヴィーア曲集の成立に顕著な影響を与えた人物として記憶される価値がある。一六九二年からーセー六年にかけボヘミアにあった一貴族の館に備われていたが、一七二〇年以後、おそらく役年までは同じ主人の本来の領地である南ドイツ、バーデンのラーシュタットで宮廷楽長として過ごしている。重要な曲集はクラヴィーア(オルガン)のための「アリアードネ・ムジカ」(一七一五年刊、すでに一七〇二年には完成していた)で、ヴェルクマイスターが提唱した平均率の理論により、全二〇曲中、教会調(フリジア)のもの一曲のほかは一九の異なる調性によっている。これがハ長調から上行しハ短調で終わる配列になっている点、バッハの平均率曲集に決定的な影響を及ぼしたことは明らかである。(たんに配列順や曲態だけでなく、ある調ではフーガのテーマにさえ!しかし、フィッシャーのフーガはいずれも短いものである。)

ヨハン・ゴットフリート・ヴァルター(一六八四―一七四八)だが、この時代のフックス、前項のハイニヘン、マッテゾン(ハンブルク・オペラの項で前出)、そしてこのヴァルターなどは今日理論的著作家と考えられがちだが、それは今日彼らの著作が読まれるだけで、音楽が聞かれていないためにそういう印象がとくに強いのであって、作曲と演奏しかしないのが作曲家で、著書の一つでもある作曲家は理論家として分類してその創作を軽視するのは皮相な見解というべきだし、当時の実情にも反する。啓蒙主義の時代にはこういうタイプの芸術家はけっして少なくなかったのである。

§41.フランス:ヴェルサイユ楽派Ⅱ

私たちはよく無造作にリュリ、クープラン、ラモーと一括して呼んだりするが、リュリとラモーの間には半世紀もの落差がある。この三人の年代関係をそのままフランス近代音楽にスライドさせてみると、ほぼラヴェル、メシアン、ブーレーズの三人にあてはまるのであるが、この三人を一束にして扱うなどとうてい考えられないことだ。

いよいよ、フランソア・クープラン(一六六八―一七三三)の音楽について語るところにまできたが、彼を「大クープラン」と呼ぶのは父親やとくに同名の伯父との区別が必要なためばかりでなく、一七、八世紀にわたって一五人もの音楽家を世に送り出した家系の最大の音楽家として、いや同時代の誰彼にくらべても一きわ偉大な存在であった彼をたたえるためであろう。

ジャン=フィリップ・ラモー(一六八三―ー七六四)の経歴は同時代の仲間とくらべて特異なものである。つまり、彼はとび切り大器晩成型であり、三九歳の一七二二年にパリに出て(はじめてではなく二度目に)そこでその年に「和声論」を出版して、まず音楽理論家としての名声を得、同時に劇場のための本格的な作品を世に問いはじめたが、最初の成功作は五一歳の時の「イッポリートとアリシー」(一七三三年)である。むろん彼は初期にもクラヴサン曲集の出版をしているが、世に認められることはなかった。そんなことから、彼の音楽的年齢は少なくとも二〇年くらい若く見積もってもよいのである。

ラモーのクラヴサン曲は、ふつうクープランの後継者のように言われるが、じっさいにはほぼクープランのそれと同時期に生まれ、しかもたがいに異なる作風に立っている。つまり宮廷音楽家クープランのしゃれた貴族趣味に対し、一介の野人オルガニスト、ラモーの重厚、素朴ははっきり対照的で、ラモー作品はそれだけに直接庶民的な感情に訴える要素をもっている。

§42.テレマン

ドイツのバロック音楽は、シュッツ、シャイン、シャイトの三人組(三大S)に始まり、テレマン、ヘンデル、バッハの三人の時代で終りを告げる。後者の三人は、どれ一人をとっても、その全体像を描くのに少なくともこの小署くらいの内容を必要とするだろう。ここでは、彼らの生産のごく粗いスケッチと、作風への感想と、紹介する必要のあると思われるレコードを記すのがやっとである。

ゲオルク・フィリップ・テレマン(一六八ー―ー七六七)の音楽を、われわれは戦前に聞いた記憶はまったくない。テレマンは戦後のいわゆるバロック・ブームとともに、LPに実演に急速に進出した作曲家であり、ゼロから出発したその伸び率は他のすべてのバロック作曲家を遠く引きはなしている。コレルリ、ヴィヴァルディ、ヘンデル、バッハなどの音楽は今ほどでないにしても、すでに戦前からよく知られていた。テレマンはその意味で、戦後のいわゆるバロック・ブームが目標としているスタイルの平均値であり、典型であるといえよう。ある先輩がかつて、テレマンとはつまり気の抜けたバッハだな、と筆者に語ったのを記憶しているが、現代の聴来はそのようなテレマンの特質をネガティヴには受けとめず、むしろその点に積極的な意味を認めているのであり、そこにテレマンが現代の広い聴衆層にアッピールする原因があるのだと私は思っている。

バロック時代には多作家は少なくないが、テレマンのように多作でありながら、比較的マンネリズムに陥ることなく(その点でヴィヴァルディをしのいでいる)、また作品にむらがなく、他人の作からの転用や借用の少ない作曲家(その点ではヘンデルをしのいでいる)はまれであろう。しかも、作品はほとんどあらゆる曲種にわたっており(バッハをしのいでいる)、曲種による長短得失もまたひじょうに少ない。彼はじつに稀有の人物というほかない、少し突飛な連想だが、初見と暗譜の天才であるピアニストのギーゼキングのように、テレマンは精神の徹底的集中の可能なタイプなのであろう。

こうして四五曲のオペラ、四六曲の受難曲、一五のミサ、二三か年分の教会カンタータ、ー、〇〇〇曲に上るオーケストラ組曲、数百曲ずつのコンチェルトとソナタを作曲し、なおかつ八六歳の天寿を全うしているテレマンはまことにスーパーマンというほかない。

§43.ヘンデル

ヘンデルと言えばまず何よりもオペラとオラトリオによる時負師というイメージが浮かぶ。彼がロンドンで暮らした半世紀のうち、前半の約三〇年間はオペラをめぐる泥試合的奮闘に終始している。

ヘンデルのオペラの特徴は、長大な全席の壁画的効果、調性計画の巧みさ(かならずしもすべての曲がそうではないが)、ダ・カーポ・アリアにおけるきめの細かい書法、技巧的なアリアでも内容的に空虚にならないこと、劇的表現の適切さなど挙げれ史ば限りがないが、どの細部も生き生きと血の通っていることこそ最大の特質かもしれない。

宗教曲ではローマ時代に書いた詩篇第一〇九「主は言われた(ディクシット・ドミヌス)」(一七〇七年)はまったくイタリア様式に依存しているが、対位法技術の熟達といい曲想の力強さといい、とうてい二二歳の作とは思えぬほどで、フーガの主題はあきらかにべートーヴェンの「ミサ・ソレムニス」のクレドのフーガのそれに影響を与えている。

ヘンデルの器楽曲は、われわれにとって少年時代からヘンデルとコミュニケートする唯一の窓口だったが(クラヴィーア組曲、ヴァイオリン・ソナタ、コンチェルト・グロッソを通じ)、しかし、ヘンデルの全作品の中で器楽曲の占める分量というものは、約三〇〇分の一くらいのものではなかろうか。それが、研究室の書棚の一角を占めているクリュザンダー編のヘンデル全集の背中を眺めての実感である。

§44.バッハ

バッハの人気の中にはシュヴァイツァーはじめ有名知識人のバッハへの傾倒に触発された一種のスノビズムの混在も否定できないが、しかしバッハの音楽そのものの中に誰にも親しまれる大衆的要素があることもたしかである。

さらに、バッハにはひじょうにロマンティックな、情緒的な、情感あふれるメロディーが少なくない。そういう領域では前古典派の多感様式(§48のベルリン楽派参照)はもちろん、一九世紀ロマン派のピアノ小曲の特性をさえも、ほとんど一世紀以上先取りしており、そういうものを通じてのバッハ・ファンも多いにちがいない。そういう特徴は随所に発見できるが、曲全体がそういう性格のものとしては、平均率クラヴィーア曲集第一巻のホ長調や嬰へ長調のプレリュードなどがそうだし、前記のG線上のアリア(原曲は管弦楽のオーヴァチュア第三番のエール)やへ短調クラヴィーア・コンチェルトの第二楽章など、あげれば切りがない。

今度は形式の面で大衆性の問題に戻ると、かなり複雑な高尚な曲想の場合でも、バッハはじつに単純きわまる方法で一気にダ・カーポを行ない、何とも言えぬ爽快な気分を万人に味わわせる。

一方、バッハの音楽はこのような万人に理解できる平易さばかりからできているのではない。否、今あげたような例においてさえ、演奏の名人や鑑賞の達人にとってはけっして表面的な音の戯れではない、奥行きの深い楽想と感じられるし、インヴェンションからフーガの技法に至る、また多くのオルガン、コラールにおける多声作法の極致を示す諸曲ではなおさらのことである。バッハがいかなる耳ききをも飽きさせぬ真因は何か。要するにそれは、情報理論的に言うならば冗長度の低さである。バッハの音型では、まったく同じことのくりかえしが極度に少なく、つねにわずかずつ無限に変化していく。

しかしまた、冗長度のみが音楽美の尺度でないことは言うまでもなく、大規模な楽曲の各部のプロポーション、曲想の均衡といったことへの本能的な感覚が、バッハほどに天才的な作曲家を見出すことはむずかしいのである。

バッハにかんしては二種類の系統図がある、――あるいは可能である。その一つは、一五六一年に洗礼を受けたハンス・バッハを家祖とし、バッハの息子の世代までに腕の立つ音楽家だけでじつに三八人を生み出した、優生学上稀有の見本でもある大家系図。(たとえば、角倉一朗著「バッハ」ー音楽之友社刊、大音楽家・人と作品1の表紙ウラ参照。)もう一つは、パッハの音楽の作曲様式の系統図ともいうべきもので、ヘルマン・ケラーがその著書「バッハのクラヴィーア曲」の中でクラヴィーア作品について示唆している図をもっと創作の全分野に拡大したもので、これはじつは筆者にとっても架空の、今のところ想像上の系統図にすぎないのであるが。しかしシュヴァイツァーが、バッハは一つの終局点であり、すべてのものが彼に向かって進む、と言ったのが真実であるのと同じ程度において、古典派、ロマン派、そして二〇世紀の作曲家たちが、さまざまな意味でバッハに負っているのは疑うことのできぬ事実である。

このようにバッハは音楽史の、とくに作曲様式史上最も大きな集約点というか交差点に位置しているしというより、彼の力量がそれを実現し、みずからをそこに位置せしめているのである。

バッハが三二歳から三八歳までの働き盛りの期間身を置いたケーテンの宮廷はカルヴァン派にぞくしたため数会音楽を重んじなかったので、彼はその方面の厄介な義務に傾わされずに心置きなく器楽音楽に役入することができ、数々の不杉の名作をこの期間に生み出した。

従来、ライプツィヒ時代のバッハはひたすら神に仕える楽聖で、死ぬまで孜々として宗教曲の創作にはげんだようにイメージ・アップされていたが、第二次大戦後のバッハ学の最も大きな成果は、ライプツィヒ時代の実相を次第に明らかにしつつあることだろう。ともかく、彼が孜々として礼拝用のカンタータを新作したのは着任直後の二、三年だけであり、あとは旧作のくりかえしや作りなおし(歌詞のはめ直し)で間に合わせていたこと、敬虔なルタ一派の信者であったはずの彼がカトリックのためにもミサを書いたこと(「ミサ・ブレーヴィス」やロ短調「ミサ」の最初の二つの楽章など)などいろいろ興味ふかい事実がわかってきている。それにしても、受難曲、マグニフィカート、多数のカンタータなど鬱然たる傑作の大森林である。いかに彼の伝記的事実が書き直されようとそれらの音楽的価値は微動もしない。

クラヴィーア音楽でおもしろいのはグレン・グールドである。彼は平均率クラヴィーア曲集などでは、ピアノで、たくみにクラヴィコードふうのニュアンスをつけたきわめて個性的な演奏を行なうが、しかし一見きわめて自由奪放なその演奏は、昔の演奏習慣をよく研究し、リズムやフレージングはむしろバロックの昔の方式にかなったやり方をとっている。ともかく彼のバッハには新鮮な驚きがある(平均率第一巻はコロムビアOS-620~1、ゴールドベルク変奏曲はコロムビアOL-208)。

弦では私の結論はまったく単純で、約三〇年前に録音されたSPの復活盤だが、パウ・カザルスの無伴奏チェロ組曲(エンジェル GR-16~18)に止めを刺す。ここでは録音の新旧もへちまもない。

§45.バロック時代の種々のピッチについて

バッハ時代のピッチはつねに現代のそれより半音伝かったのであろうか。そうなら事は至極かんたんだが、事情はひじょうに複雑である。げんに、ヘルムート・ヴァルヒャがアルヒーフ・レコードに多くのバッハ曲目を録音している北ドイツ、カペルのオルガンが現在の標準より半音以上高いことにお気づきの方も少なくないであろう。

結論を先にいうなら、バロック時代には国際的に統一された標準ピッチなどというものはまったく存在していなかった。それがはじめて国際的なとりきめの形で成立するのは一九世紀中葉以後、何度か国際会議がもたれてからのことであるが、それについては後のロマン派の項(第五部)にゆずるとして、一六世紀から一八世紀にかけては国により、用途により、じつにさまざまな標準ピッチが行なわれていたのである。

私も子どもの音感教育にたずさわっていた時代があり、その当時編さんしたハーモニー聴音の教科書が今も版を重ねているので、こういうケースに出会うといささか痛し痒しの感がある。ともかく、絶対音感をもっていることは演奏家にとってたしかに便利なことではあるが、今日でさえ、じっさいの音楽界ではピッチというものはNHKの時報のようにá=四四〇と固定しているのでも何でもなく、国により、オーケストラによりかなり変動がある。ましてバロック時代にさまざまなピッチの存在したことが、いかに音楽を豊かにしたか計りしれないし、またモーツァルト、ベートーヴェンの時代まで、ほぼ今日より半音低かったのが、ロマン派以来今日の標準にまでだんだん上がってきたことにもそれなりの必然性――名人芸的演奏と曲想の変化の両方から――があるわけで、こうした現実の問題や歴史的背景ぬきの絶対音感教育はどうも片手落ちになるのではないか、とくに今後はますます標準ピッチ以外の歴史的楽 器の復元演奏やレコード録音がさかんになるだろうから、そのことも考えに入れた音感教育をしなければなるまい、と思う次第である。

第四部 古典派の音楽(その一)

はじめに

バロックから古典派――初期および、盛期古典派――への過渡期をここでは一括して前古典(プレクラシック)と呼んでおく。年代としてはほぼ一七四〇―一七六〇年を中心とする時期である。

前古典派のスタイルは、初期および盛期古典派の様式的特徴がまだ完全に具現されてはいないが、そこへ向かう徴候がはっきり見え、次第に古典的な洗練の度が増していく過渡期である。書法においてはバロック時代の通奏低音の切り棄て、形式においては二つの主題とそれらの展開をもつソナタ形式の形成、楽章配置においてはメヌエットを含む四楽章のソナタなりシンフォニーなりの成立などがだんだん具体化していく時期である。ホモフォニックな柔軟な和声、それに伴う表情ゆたかな旋律がだんだん大きな場所を占めるようになる。そして内容的にもバロック時代の単一主題の固定した情緒から、複数主題による情緒の多様性が意図されるようになる。

音楽史上の新時代はいつもイタリアに起こり、南風に乗って北方各地に広がっていくが、今度の場合もやはりイタリアに起こった新様式が、パリへ、ヴィーンへ、南ドイツへ、ベルリンへとずいぶん急速に浸透していったのである。

第八節 前古典派の音楽

§46.イタリア

前述のように前古典(プレクラシック)の傾向はイタリアにもっとも早い兆が現われる。それは、あのロココふうの軽快な鍵盤曲が現代のピアニストたちに愛奏されている、ドメニコ・スカルラッティ(一六八五―一七五七)にすでにあらわれていた。さらに、その後継者というべきジョヴァンニ・プラッティ(一六九〇頃―一七六三)の存在をとくにもう一度ここで指摘しておきたい。

§47.フランス

イタリアのプレクラシックの徴候が、ドメニコ・スカルラッティやプラッティあたりに発しているように、フランスでもラモー(一六八三―ー七六四)、さらに遡ってクープラン(一六六八―一七三三)あたりのクラヴサン曲からロココふうの優雅様式(ギャラント・スタイル)の徴候は見えはじめていたのである。だから一六九〇年代生まれから一七〇〇年代生まれのフランスの作曲家たちは、他国の作曲家たちよりもいっそう、バロックからクラシックへの推移が徐々にスムーズに行なわれたように思われる。しかし、ともかくルクレール(前出、一六九七—一七六四)では比較的バロック的特性が強く、これに反してコレット(後出、一七〇九―一七九五)ではクラシック的傾向が顕著であることはたしかで、これはおそらく来目の一致するところだと思うので、筆者もこの間に一線を割り込ませて、コレットからあとの世代をここに扱うこととした。ともかく、フランス音楽におけるプレクラシック時代のハイライトは、いわゆる「道化(ブッフォン)論争」であるが、ある音楽時代の主役が大作曲家でもなく(ルソー)、作品でもない(論争(ケレル))ということは、じつに一八世紀半ばのフランス音楽の実相をよくあらわしていると思う。

§48. ドイツⅠ:ベルリン

前古典期のドイツの音楽というと、プロイセンのフリードリヒ大王の、ベルリン=ポツダムの無憂 (サン・スーシー)宮と、もう一つは南ドイツ、プファルツの選帝侯、カール・テオドールのマンハイムの宮廷と、その二つの拠点に焦点がしぼられる。この時代、ヴィーンの宮廷音楽は衰微の一途をたどっていたし(§40)、またこれより先、よりすぐった音楽家を集めていた、ドレスデンのザクセン選帝侯兼ポーランド王(アウグスト強健王)の宮廷はクヴァンツを皇太子の望みでプロイセンに譲ったのがきっかけで、ベンダ兄弟もクヴァンツと行動をともにし、以後は楽長ハッセの努力にもかかわらず、創作上の中心からは外れつつあった。なお、マンハイム選帝侯は元来バイエルンの王家の出でのちにバイエルンをも領土として統合し、居城をミュンヘンに移すことになる。したがって、ドイツの一八世紀中葉の音楽の二大中心地は、今日でもドイツ文化の二つの焦点と認められるプロイセン(プロシア)のベルリンと、バイエルン(バヴァリア)のミュンヘンの前段階としてのマンハイム、ということになるわけだ。

§49.ドイツⅡ:マンハイム

次にマンハイム楽派だが、南ドイツ、ライン河に沿ったエ業都市であるマンハイムの名を冠した楽派は、理論家フーゴー・リーマンのおかげで脚光を浴びるまで、ほとんど世の中から忘れ去られていたのである。もちろん、近年の音楽学の進歩は、たとえリーマンの再発見がなくても、いつかはこの楽派の実相を白日の下にさらしたにちがいないが、しかし、リーマンが今世紀初頭という比較的早い時期にこの楽派の重要性を強調したことは、彼の功績と言えよう。しかし、そこに問題がなくはなかった。つまり、受けとる側の過大評価である。とくに日本ではその感が深いと思う。というのは、マンハイム楽派はプファルツの選帝侯カール・テオドールの庇護の下に形成されたのだが(そのためプファルツ=バイエルン楽派という名称も過去にはあった)、ヨーロッパ人であればパリ=ヴェルサイユ宮のルイ王朝とか、ヴィーン=シェーンブルン宮のハプスブルク王家とか、プロイセン=ポツダム宮のホーエンツォレルン家などの桁はずれの偉容(むろんそれぞれの差も大きいが)を実物教育を通じて肌に感じて知っているし、さらにザクセンの選帝侯でポーランド王を兼ねるドレスデンの宮廷の威勢や金回りがどの程度のものかも、およそのかんで察知できるのである。それらに比較して、大金持ではあるがあきらかにB級どまりのプファルツあたりの殿様が、宗教的な理由で故国にいづらくなったボヘミアの音楽家たちを引きとってひじょうに優遇し、それにイタリア人やオーストリア人も加えて楽団を編成し、五、〇〇〇人を収容できる劇場を建てるなど、音楽上の道楽をやった結果が、いわゆるマンハイム楽派だ、という認識がまず彼らの前提にあるわけである。またオーケストラというものは一八世紀にはドレスデン、ロンドン、パリ、シュトゥットガルトなどずいぶん各地にすぐれたものができていたが、評判の高いマンハイムのオーケストラもそれらの仲間の一つであり、けっして孤立したものではありえない。さらにこの楽派の作風にしても、各地の進歩的な作風とほぼ歩調を揃えていて、つまり往時の旅行者の賛辞はどこの楽派にも向けられているのであって、マンハイムだけに、抜けがけの功名に価するような進歩が認められるのではけっしてないと思われる。それは少しこの時代のことをあれこれ考えてみれば、容易にわかることである。マンハイム楽派というと何かそこにとくべつな秘宝が蔵されているようなニュアンスは、もはや消し去られねばならない。そうでなく、ある意味ではワン・オヴ・ゼムにすぎないのではないか、という前提からこの楽派を見直すと、かえってそこにいろいろ興味深い面も出てくると思う。

§50.オーストリア

ヴィーンでは、バロック末期に当たる皇帝カール六世時代に、楽長フックスと副楽長カルダーラの下で宮廷音楽が大いに栄えたが、女帝マリア・テレージア(在位一七四〇—一七八〇)の時代になると衰微の極に達することは前にも述べたとおりである。これは女帝に音楽への積極性がけていたことや当時の政情にもよるが、楽長カール・ゲオルク・ロイター(一七〇八—一七七二)の無能と排他的性格(グルックを宮廷作曲家に任命する案を斥けたなど)に帰する説もある。ともあれ、諸貴族の館や市民の間にすぐれた音楽活動が次第に根を張りはじめたのに反比例して、宮廷音楽家は数も減り、しかも老人ばかりとなってしまった。(ロイターが死んだ時メンバーはわずか二〇人だった。)

レコードについて

バロックから前古典派(プレクラシック)にかけてのレコードは単発物が無数にあるが、ここではシリーズ物に限ってとり上げてみたい。この時代の音楽は、特殊なシリーズ物の中にすぐれた曲目や演奏が含まれている場合が少なくない。それらのシリーズ物は大まかに言って次の三種類に分かれる。/第一は、この時代の音楽の中心、つまり国王なり貴族なりの居城、城館あるいは一都市の音楽上の催しをタイトルにして編集したシリーズである。/第二は、ある特別な楽器や曲種を中心としたシリーズで、たとえばこの時代に製作され、今日なお各地の由緒ある教会で現役として使われているオルガンとか、バロック時代に特有なトランペットの音楽とか、あるいはごく初期のシンフォニーを中心に編集したシリーズなどである。/第三に一〇八ページ以下でも触れた各種の音楽史レコードがある。

第四部 古典派の音楽(その二)

はじめに

それはともかく、初期古典派の上限の一七六〇年というのは、ほぼ諸作曲家によるソナタ形式成立の年代と考えていいだろう。ハイドンがエステルハージー侯に備われるようになったのが一七六一年、グルックの「オルフェオ」の初演は一七六二年である。次に盛期古典派への移行点である一七八〇年頃という目安としては、ハイドン、モーツァルトとも一七八〇年代に入ると作風が大いに変わり内容的にいちじるしく充実した作品を生み出すようになること、さらに、グルックの創作活動が一七七〇年代で終りを告げ、クリスティアン・バッハも一七八二年には没し、それに代わってベートーヴェンの創作活動がやがて開始せられることなどにより、大きな転換期とみなし得るのである。

筆者は一七四〇年—一八ー〇年の七〇年間の「古典派」で一つの時代様式が完全に終わったと考えるのは適当ではなく、もっと広い視野に立ってその後につづく「ロマン派」「後期ロマン派」そして今世紀の両大戦間のいわゆる「新古典主義」の時代まで、つまり一八世紀半ばから二〇世紀半ばまでを一括して一つの音楽時代と考えるのが実情に合うと考えている。この二世紀間の作曲様式は調性(長調と短調)を主たるよりどころとして、音楽が主として和声的に作曲された時代であり、その前の一世紀半ないし二世紀を占める「バロック時代」(通奏低音法の時代)、さらにその前の二世紀間を占める「ルネサンス時代」(教会旋法による多声音楽の時代)と時代的な長さの点からも釣り合っているのである。

古典派の初期において、長調と短調によるごくすなおな流れるような旋律、協和音を主とする、物理的に合理的な、耳に自然にひびく和声進行、そして人間の日常の運動感覚にちかい規則的なリズム、しかもこれら三者の統一ということが達成された。それは結局のところ一八、九世紀のヨーロッパ人の虚心な心情の発露、つまり彼らが神をたたえ、人間的な喜びや悲しみを歌い、自然の美を描くのに適した音楽であったと言えよう。

第九節 古典派の初期から最盛期にかけて

§51.グルック

グルックはジェネレーションとしては第四部「その一」の作曲家たちの仲間に入るのだが、「オルフェオ」とそれにつづく主要作品の作風からこの「その二」に回ったことについてはすでに触れたとおりである。じっさいラモーの場合に似て、グルックも生年を二〇年くらい繰り下げた方が何となく音楽史の中ですわりがいいのである。

§52.イタリア

この時代のイタリア音楽は、バロック時代の無類の繁栄からだんだんに二〇世紀前半の最低点へ向かう下り坂にかかってくるが、しかしまだ古典派も初期の時代には、パイジェルロ、ボッケリーニ、チマローザといった天才たちが少数ながら出てはいる。クレメンティやヴィオッティも演奏技術の発展にとって重要な存在である。

§53.フランス

前古典派の時代のフランスの作曲家として、第八節§47 (二五ニページ以下)にあげたのはわずかにコレット(一七〇九―一七九五)、モンドンヴィル(一七ーー—ー七七八)、ジャン=ジャック・ルソー(一七ーニ—ー七七八)の三人にすぎなかった。しかも、コレットはじつはオランダ生まれだし、ルソーは専門の音楽家ではない上にスイス人である。このようにフランス作曲家の層が稀薄である事情は古典派の初期から盛期に入ってもあまり変わらない。息子を伴って一七六三年の晩秋にパリ入りをしたレオポルト・モーツァルトは、「当地ではイタリア音楽とフランス音楽がいつも戦っていますが、フランス音楽は全般的にまったくとるに足りません。(中略)一〇年か一五年のうちに、フランス趣味は消滅することまちがいなしです。ドイツ人たちの作品がどしどし出版され、巨匠とみなされています。たとえばショーベルト、エッカルト……」と書いている。

§54.ハイドン

フランツ・ヨーゼフ・ハイドン(一七三ニ—ー八〇九)について、筆者がまず何よりも読者の注意を喚起したいのは、今日ひろく演奏され鑑賞されているハイドンの作品は、彼のごく晩年の一時期のものでしかないことである。たとえばオラトリオ「天地創造」と「四季」、いわゆるザロモン・セットの一二曲のシンフォニー、あるいはピアニストに愛奏されている変ホ長調のソナタなどは、ハイドンの全作品を山にたとえるなら、雲上に顔を出した九合目あたりから上の部分にすぎない。それは、いわばベートーヴェンという峰からハイドンを振りかえってみて手近に見える、姿のよい山頂の部分だけを鑑賞しているようなもので、これではハイドンの全体像を知るには程遠いのである。彼の若い頃の、なおバロック・スタイルを残している器楽曲やイタリアふうの宗教的声楽曲にも興味ぶかいものが多く、中期のシュトゥルム・ウント・ドラング的な作品にも傑作が少なくない。登山口から九合目までの刻々に変化する景観に触れずにハイドンの真価を知ることは到底できないのである。

§55.初期のドイツ・オーストリア

本書ではバッハー族のうち、このヨハン・クリストフ・フリードリヒとヨハン・クリスティアンの二人——第一九子と第二〇子が第四部「その二」に回ったことになる。そもそも大バッハと、その長子フリーデマンや次子エマヌエルとの間には作風の上で大きなちがいがあることはもちろんだが、さらに彼らとこの未の方の二人との間には世代的にも作風の上からも大きな断層がある。つまり、「大バッハ」——「フリーデマンおよびエマヌエル」——「クリストフ・フリードリヒとクリスティアン」はまさに三つの音楽的世代を代表しているのである。また長兄、次兄とこの末の方の二人とはたんに年齢が開いているだけでなく母親がちがっていて、上の二人の母親はマリア・バルバーラ(大バッハよりも一歳年上、一六八四—一七二〇)であるが、末の二人はアンナ・マグダレーナ(彼より一六歳若く声楽家だった。一七〇ー—ー七六〇)の子である。ともかく末の二人はごく若いうちにバロックの引力圏から離脱して、古典派の引力圏に入った。

ショーベルトは、サン・ジェルマン・アン・レーの森にピクニックに行って採集したきのこの毒にあたり、妻、五歳の息子、女中、四人の友人(その中の一人は医者!で、彼が無毒を保証したためにこうなった)とともに死んだ。(生き残ったのは、きのこを食べなかったにちがいない、二歳の末娘だけだった。

§56.モーツァルト

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(一七五六—一七九一)の奇蹟というべき天才ぶり、その作品の天衣無縫ぶりについてはすでに千万言がついやされている。われわれはその生涯についても音楽についても無限といっていいほどの多くの情報を入手し得る。(…)そこで筆者はこの小冊子の限られた紙幅の中で、彼の創作歴の前半をなすザルツブルク時代(五歳から二五歳までの二〇年あまり)と後半のヴィーン時代(それ以後の一〇年あまり)の両者について、それぞれの時代で作風の変遷にもっとも大きく作用した要因の追跡を試みるにとどめたいと思う。まず前半については幼少時から青年期にかけての一〇回に上る大小の旅行と彼の芸術の完成との深い関連について考えてみたい。

ともかく人間形成にとってもっとも大切な幼・少・青年期に、彼は日常的な家庭生活や学校生活を中心とする一般の青少年なみの社会生活からはほとんど完全に遮断されてすごした。そして訪問する先々の王侯貴族のサロンでのより大きいかっさいと神童という評判(たとえそれが仕込まれた犬の芸当に対するものと変わりない場合があろうとも、父子の旅行を継続するためには必要な条件であった)を維持するための絶えざる修業の積み重ね、目的地での当代一流の音楽家との接触と彼らからの学習、また、ザルツブルクに引込んでいたのでは到底聞けないような各地のすぐれた新 音楽やさまざまなスタイルのオペラの鑑賞とそこからの新様式の吸収、絶えず音楽に浸り切っているだけではなく、次から次へと押しよせる新しい刺戟、そういうものの真只中で少年の天才はいやが上にも純粋培養の速度を促進したであろう。 こんなハードな早教育を受けた作曲家は史上ただ彼一人であろう。

少年を一挙に刺戦の強烈なイタリアに拉し去ることなく、だんだんに近縁講国から外国へ、その外国もドイツ人作曲家の活動下にあるパリやロンドンからはじめ、ようやく一四歳の誕生日も逝い頃、第五回目の旅行でイタリアに連れ出したレオポルトの計画にはなかなか緻密かつ遠大なものを感じる。

§57.ボヘミア

この§では、ボヘミア出身の作曲家でこの時代にヨーロッパ各地で活動した人たちを紹介しよう。すでにバロック時代から、とくに前古典期のマンハイム楽派においては、ボミア出身の音楽家たちはヨーロッパ音楽の主流に組みこまれ、その発展に久くべからざる存在となっていた。しかし、古典派に入ると彼らはバイ・プレヤーに退いたように思われる(やがてロマン派のスメータナ、ドヴォルジャークで再び主流に関与するが)。しかし近年はこの時代のボヘミア作品の多くがチェコでさかんに録音されるようになったため、鑑賞の便宜はひじょうに大きくなったし、モーツァルトなどと深い関係にあった人もあるので、おもな作曲家を生年順に一三人ほど選んであげてみよう。

§58.ベートーヴェン

たんに音楽芸術家としてのみならず、全人類のなかでも最高に個性的な巨人と一般に見なされている、ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(一七七〇—一八二七)は、音楽史上では古典派の最後をかざる位置にあって、バロック時代以降当時に至るまでの音楽創作の総決算をはたすとともに、ロマン派から二〇世紀前半に至るまでの作曲家たちにとっては、彼の残した遺産は汲めども尽きぬ創造の源泉となった。また、演奏と鑑賞の領域ではどうかというと、とくにオーケストラ音楽の分野では今日なおベートーヴェンは最高の演奏頻度を保持している。たとえそれが往時ほどではなく、次第にブラームス、ブルックナー、マーラーに席をゆずりつつある傾向がはっきり出てはいるけれども、まだしばらくはベートーヴェンの王座はゆるがないだろう。いったいフランス革命前後の混乱期を乗りこえて、なおかつ作曲という仕事一すじに生き、挫折することなしに自身の芸術を発展させつづけた人物は意外と少ないのである。この時代の作曲家たちのいかに多くが、フランス革命の騒然たる世情に影響され、あるいは軽々しく政治的行動に加担して地位を失い、あるいは主君の失脚で生活の基盤を失い、ひいては亡命を余儀なくされたり、生命さえ失ったり、そうでないまでもこの激動期をはさんでの社会の音楽上の好みの全き変化について行けず、創作活動を断念して楽譜出版や楽器製造、はては音楽と無関係な職種にさえ転じてしまった作曲家がいかに多いかは、これまで読者諸氏とともに見てきたとおりである。それがまさに一七九〇年代を生きた多くの作曲家の陥った運命だったのである。

この期の作品中でもっとも驚嘆に価するのは一対をなすカンタータ「ヨーゼフ二世追悼のための」(WoO87、一七九〇)と「レオポルト二世即位のための」(WoO88、同)において彼が到達した完成度の高さである。とくにその前者には、すでに彼の後年の語法の特徴がよく現われており、少し誇張していうなら「第九」や「ミサ・ソレムニス」の面影さえも垣間見られるのである。とくに減七の和音の悲痛な用法、ドミナント二の和音からトニックの六に進行する際の低音の吸引力、器楽的な、それゆえに表現力に富む声楽の旋律(「追悼カンタータ」の冒頭はのちに「フィデリオ」第二幕の冒頭に、また第三番のアリアはそのフィナーレに転用された)などである。

サリエリとの師弟関係はおそらく断続的にだろうが一七九三年から一八〇二年までの長年月にわたっているし、多くの習作を残しているが、それにしては、ベートーヴェンは、いわゆる声楽的な旋律を一向にうまく書けるようにならなかったものだという感じをもつのだが、ともかくベートーヴェンのように個性の強い天才的人物が、このように、成人した後までも教師について修業をつづけたことは音楽という特殊な分野においてさえずいぶん異例なことだし、また傲岸な彼の忍耐強い一面も示している。しかしこうしたエネルギーが激動期を乗り切り、あらゆる曲種の創作に自己を対応させ、芸術を深化する上に大きく物を言っていることは否定できないと思う。

筆者がおもしろいと思うことは比較的短時日のうちに完成し、また傑作として一般に親しまれ、愛好されている作品にむしろその傾向が強く現われており、彼の完全にオリジナルと思われる作品は得てして人気に乏しいことである。なお、ふつうベートーヴェンの生、あるいは作曲様式は三期ないし四期に分けられるが、その方法には多くの伝記作家や音楽学者によるさまざまな試みがあってたがいに一致していない。(前田昭雄「ベートーヴェン研究の基礎的な諸問題」〔「音楽芸術」別冊、昭和四四年一二月、音楽之友社]にはこの問題が興味ぶかく論じられている。)

ベートーヴェンというとオリジナルな個性の権化というイメージが強く、また事実それはそのとおりでもあるが、一方で自分の旧作のモチーフをさかんに焼き直して使ったり、上述のように他人のモチーフの借用をさかんに行なっている点は音楽における創作の真の意味や、時代様式と個人様式の関連と総合について新たな問題を提起するものであろう。

今後は前記のように十二、三名程度の弦楽合奏を主体とし、それに二管ずつの木管を配した室内オーケストラで、精巧な合奏を前提とする個性的なべートーヴェン像を描く天才的な指揮者が出てくるであろうことを筆者は確信する。そうなれば、「第八」の第一楽章展開部での上下両声の近接したカノンやそれにつづく低音から入る再現部も難なく聞こえるであろう。音量の不足などという心配は問題外であろう。おそらく一九七〇年代、おそくとも八〇年代には、われわれはまったく生まれ変わったベートーヴェンのシンフォニー像に接し得られるのではなかろうか。そして、われわれはトスカニーニによるティンパニーの補強(「第六」のあらしの場面)やトランペットの補充(「第九」フィナーレの序奏など)が、いかに旧時代の気ままなやり方であったか、と批評するようになるにちがいない。

§59.最盛期のドイツ・オーストリア

この§ではモーツァルト、ベートーヴェンと同じジェネレーションからシューベルトの直前のチェルニーに至るまでのドイツ、オーストリアの群小作曲家に目を向けてみよう。この人たちの作品の中には、まだまだわたくしたちの鑑賞に耐える、耳を楽しませてくれるに足りる作品がたくさんもれている。

第五部 ロマン派の音楽(その一)

はじめに

われわれの音楽史も、いよいよわれわれにもっとも親しみの深いロマン派まで到達した。音楽愛好家たちの日常接している鑑賞曲の大半はロマン派の作品であるし、およそ音楽を愛する人で、生のある時期にシューベルトやショパン、シューマンの旋律や和声と深く睦み合った経験をもたぬ人はなかろう。またロマン派音楽の演奏に最高の努力を傾けることに使命と喜びを感じている指揮者や演奏家は今日なおひじょうに多い、というより今日なおほとんどの演奏家がそうであるといっても過言ではなかろう。

ロマン派音楽の様式的基礎はあくまで古典派にある。したがって両派の過渡期においては、どちらに属せしめてもよいような作曲家が少なくない。テクストのことを別にして作曲様式だけについて考えた場合、古典派とロマン派の間には、ルネサンスとバロックの二つの様式についてブコフツァーがあげたような対立する諸特質を明示すること(第三部一二一ページ)などはまったく不可能である。つまりロマン派音楽は古典派で完成された旋律法、和声法、主題作法、形式、楽章配置、楽器法をほとんど全面的に踏襲しており、ただその歴史的過程においてさまざまな面で新しい要素を漸進的に付加していくのである。

前記のように、ロマン派の初期の頃には、音の組織という点では本質的な新味を欠いていた。ではそこに付加された新しさは何かと言えば大雑把にいって焦点は二つあると思う。一方は純音楽的、あるいは音楽内部から発生し、他方は音楽以外の原因が音楽に影響したと考えられるが、まず前者については、楽器演奏の名人芸とそれに起因する豊富な音色への欲求が漸次増大していくことがあげられる。名人芸の震源地はいうまでもなくパガニーニであり、これがベルリオーズ、リスト、シューマンらの魂を根元的にゆさぶり、ピアノの名人芸やオーケストレーションの名人芸に発展していくし、オペラではプリマドンナの絶対優位を招来する。中でもピアノの名人芸は指の速度の向上のみに止まらず必然的に半音階的和声法の領域を拡大し、またオーケストレーションの発展はオーケストラ自体の大型化や諸楽器のメカニズムの改良をも促した。/しかし、このイタリア起源の名人芸よりもロマン派音楽にとっていっそう重要なのは後者、つまり言葉や思想や心情と不可分の合一を示す音楽表現である。これはドイツに起こっている。これまで、イタリアが音楽の新しい形式の発祥地であった例をいくつとなく見てきたが、ロマン派はむしろ北方起源であり、それは、その本質が形式よりも内容にあることを意味している。そして、文学や思想や感情表現が音楽にいっそう深く浸透するとロマン主義文学における個性的、幻想的人間像が音楽創作の原点となるに至る。

言葉つまり何らかの概念の尊重はいつの時代にあっても、音楽の表現を角彩的にし、また規則的な拍節構造を自由なものにする働きをもっている。 色彩的(クロマティック)とは音楽にあっては半音階的(クロマティック)にほかならず、一八三〇年代半ば頃から一八五〇年頃にかけて、音楽に目立って半音階が入り込んでくるのは、前記のピアノの名人芸の要求とならんで文学的な内容の音楽への浸透もその大きな原因である。具体的な例としてはシューベルト、ショパン、リストなどの一部の作品、また初期のヴァーグナーをあげることができるが、これら拍節構造の自由化、多様化は、たんにロマン派音楽の中に散文的な楽節構造を多く生み出しただけではない。そもそも言葉の尊重という現象の背後には民族主義の擡頭に由来する諸国の言語の音楽への導入という事実(バロック時代はほとんど歌詞はイタリア語とラテン語に限られていた)や諸国の民族的舞曲の導入がすでに一八二〇年代後半から目立ってくるのである(ショパンのマズルカ、グリンカのオペラにおける五拍子の民族舞曲、リストにおけるラプソディックなスタイル)。

そもそもロマンティックという言葉の起源だが、ラテン語の一方言とされるロマンス語で書かれた中世騎士物語のことを古い形のフランス語で「ロマン」と呼んだのに由来している。そして一八世紀末に古典主義に対立する新しい文芸運動が起こった時、そこに一種のルネサンス的な意味を認めてそれを「ロマン主義」と呼んだのである。

文学におけるロマン主義の特質は何か。それを論ずるには文学のみを対象とするのでは不可能で、その背景の哲学、宗教から文学とならんで絵画、音楽にまで溢出した時代思潮をその前時代にまで遡ってひろく見渡さねばならないのであるが、今、古典主義と対立する諸特質を極度に切りつめていうなら、ロマン主義文学は超理性的なもの、つまり感情や感性の解放を求め、反合理的な、また、神秘的・宗教的なものを求め、形式や秩序を求めず、自由を重んじ、あらゆる限界の解消をめざし、自然との合一を得ようとする。そして次第に民謡や童話など幻想性の強いものやエクゾティシズムやまた中世への憧憬が深まっていき、現実遊離の理想境を讃美する。古典主義が抽象的普遍的人間像を描くのに対して個別的で特殊な性格が前面に押し出され、主観的、自己告白的に傾くのである。

ロマン派音楽をまるで哲学や文学のムード的表現にすぎないかのように説明したり、ロマン派音楽を多くの文字を費やして文学的に、情緒的に解説しようとする風潮はあきらかに行きすぎであり、ロマン派音楽へのアプローチの仕方として戒心を要する。どんな音楽様式も、音楽自体の鑑賞をくりかえし、音楽体験を積みかさねていくことによってのみ音楽的感動そのものが醇化されいっそう深まっていくものであり、ロマン派音楽もその例外ではない。とくに前述したようにロマン派音楽の構造は古典派のそれをほぼ踏襲したところから始まっており、音楽それ自体形式的な秩序をきびしく守っている。しかし、それだからこそ、つまり形式と内容の間にある種の矛盾が起きているからこそ存放な演奏上のアイディア——名人芸その他——が生まれる余地があり、それが、尊重されたと見ることもできるだろう。

第一〇節 一九世紀前半

§60.ドイツ、オーストリアのロマン派音楽の先駆者たち

さきにグルックを初期古典派の先駆者として扱ったのと同じょうに、その生年はかなり早いにもかかわらず。次の四人をロマン派の先駆者として挙げておきたい。ドイツ人のホフマン、シュポーア、ヴェーバー、マイヤーベーアである。

§61.シューベルト

とくに音楽愛好家と限らずに、平均的日本人の間でもっとも知名度の高い作曲家といえば、おそらくシューベルトであろう。

シューベルトはモーツァルトと対照的に、少年時代から音楽上の新しさをひじょうに嫌ったのはたしかである。ベートーヴェンのはげしいロマン主義の息吹き、フンメルの鍵盤上の曲芸、ヴェーバーの、あらゆる音楽上のスタイルを投入した目のくらむような舞台、身辺に見聞きするそういった音楽上の新奇さに彼は本能的に反発し、ひたすら自閉症的に内なる声に耳をかたむけ、自分自身の旋律を、音を、守り育てつづけた。それは当時のヴィーンの政治情勢、彼の家庭やそれをとりまく小市民的感情、彼自身の純真さ、素朴さ、によることもたしかだが、少し仮借ない言い方をするなら、草深い辺境地出身の両親から受けついだ、一種の野暮ったさから来ていることでもあろう。ともかく、彼はそのロマン主義的な心情にもかかわらず古典のスタイルからの逸脱はごく限られていた。それを別の面からみれば、感覚的な限界からくる一種の純粋培養が彼の内部で行なわれ、晩年の諸作であのように醇乎たる旋律美に到達できた、とも言えるであろう。

彼は一八二三年以後は、慢性の梅毒の症状に悩まされ、頭髪が抜け落ちたためかつらを被っていた時期さえあり、終始頭痛を訴えつづける。しかしその病菌がどういうからくりで脳味噌を刺戦するのか、まさにその頃から彼の作品は凄絶な輝きを発するようになる。そして死の年、すなわち一八二八年に書かれた数々の作品は絶対にすばらしい。

§62.イタリア

ドイツ・オーストリアのロマン派の先駆者たちにくらべても、その特徴がまだいかにも深いのだけれども。イタリアのロマン派の章をパガニーニ、ロッシーニあたりからはじめたい。とくにパガニーニの場合は純粋な音楽様式にとどまらず、彼自身の特異な風貌や葬放な生活にまで拡大されている感があるが、彼の全存在がロマン派の作曲様式の推選に果たした役割は決定的に大きいのである。

若いベートーヴェンがヴィーンでさかんな創作活動をはじめた一八〇一年からの数年間、パガニーニはイタリアのある貴婦人のもとに沈優して、まったく世の中に姿を現わしておらず、ために投獄されたとの噂さえ出たほどだった。しかしまた、彼の特技だった技巧的フラジョレット(自然ハーモニックスでないもの)や、ダブル・フラジョレットや、左手によるピツィカートとアルコの混合奏法や、一本の指をずらせて半音階をひくことや、G線一本で演奏したこと、(はては背中でひいたこと)などは一九世紀初頭の保守的なヴィーンではおそらく音楽としてよりサーカスまがいの芸当として受けとられたかもしれず、たとえその時期に彼がヴィーンに現われたとしても若い気鋭のベートーヴェンとパガニーニの握手する光景など思いもよらなかったかもしれない。ともかくベートーヴェンの死の翌年にパガニーニがはじめてヴィーンを訪れたというのはじつに含蓄に富んでいると思われるし、今日なおドイツ系の音楽史書がパガニーニをその早い生年にもかかわらずリストらの傍に置いてごく軽く触れるにすぎないのはそんなことが背景にあるとも考えられる。

パガニーニについで二番手に登場するのはロッシーニであるが、パガニーニのコンチェルトがふつうロマン派のコンチェルトの仲間に数えられないのと同様、ロッシーニのオペラはロマン派のオペラとは言わない。たしかに一九世紀のイタリア音楽はドイツ音楽にくらべいわゆるロマン的性格は淡く、それは後のヴェルディにまで尾をひいている。しかし、やはりロッシーニは先人パイジェルロやチマローザにくらべれば、たんなる反復音にもあふれる情感があり、その他転調の手順にせよ、音力的な盛り上げにせよ、格段に一九世紀的である。

ロッシーニは、パリの一八三〇年代以降のロマン主義オペラの作風が肌に合わず、若い間の数々の成功の思い出をつまらぬ失敗で汚したくないと考えたのであろう。また彼は、苦労して時代に沿った新しい作風を学びとろうなどという心掛けとは縁遠い人物でもあったのだろう。しかし、このようなロッシーニの態度は音楽創作上のさまざまな問題につながってくる。ほぼ一世紀後、ジャン・シベリウスは一九二七年に第七シンフォニーを完成したあと、一九五七年に世を去るまでの三〇年間、やはりほとんど何も作曲していない。またし ばしば二〇世紀の作曲家は若い頃に生涯の傑作を生んでしまい、晩年の作品になるほどだめになると指摘される。筆者はそのすべての場合に賛成するわけではないが、そういうケースもたしかに多いと思う。ロッシーニやシベリウスが、これ以上創作をつづければ時代様式とのギャップが甚だしくなりすぎると自覚した時点で、また現在が創造力の絶頂にあるとみずから意識した時点で、未練気もなく筆を折ったのは創作心理の問題としてきわめて興味ぶかいのである。

§63.フランス

古真派時代のフランス作曲界はすでに見たようにあまりパッとしなかったが、ロマン派初期にはベルリオーズという一きわ光彩を放つ大天才が出現している。

ロマン派初期のパリには、大まかに言って二種類のオペラがあった。まずグランド・オペラと称するものは、英雄烈婦の感激的物語を筋とし、リュリ、ラモー、グルック、ケルビーニ、スポンティーニといった人々の伝統に立つ正統的な作曲法に拠る大規模なもので、したがってこの系統のものは視覚的要素の勝った空虚で大げさな見せ物に堕する危険も孕んでいた。第二の種類はオペラ・コミックと称されるもので、これはグランド・オペラを純文学とするならば、大衆文学とまではいかないが、いわゆる中間小説くらいなところだろうか。けっしてコミカルなものばかりではなく、題材は重かったり軽かったりするが、前者より規模(登場人物、編成、長さとも)は小さく、ドイツのジングシュピールのように、せりふの対話がつき、音楽は調子がよく、わかり易くなければならなかった。

ルイ・エクトール・ベルリオーズ(一八〇三ー一八 六九)は、フランスの作曲家としておそらく古今を通じてもっとも天才的な人物であろう。そのスケールの大きさにおいても行動のはげしさにおいてもおそらくドビュッシーをしのいでいると見てよかろう。初期ロマン派のドイツにもイタリアにもこれほど独創的な、美しい音楽を書いた人物はいなかった。/しかし、若いベルリオーズと言えばほとんど狂気すれすれ、というのが今日でも通り相場になっているのではあるまいか。つねに不安定な精神状態、奇矯きわまる思考と行為、同時代人なら耳をおおわずにはいられぬようなエクセントリックなふるまいの連続、まったく無駄としか思えぬエネルギーの浪費。たとえば、学生中から当時の常識を超えたむやみと大編成の曲を書いては、それをしゃにむに音楽院の中などで上演しょうとして多くの摩擦を生じたあげく挫折に終わるとか、運よく上演に成功したものの巨額の借金が残り、その返済のため長期にわたり食うや食わずの生活を余儀なくされるとか、粗野なふるまいで有力者の援助を失うとか、化膿したノドをみずからナイフで切りさいて治療したとか、三度目のローマ大賞の時は不必要に前衛的な作風の曲を提出してみすみす入賞を見送るとか、次の年ようやくそれに成功してローマ滞在中には許婚者(例のイギリス人の女優とは別人)の母からの断り状に度を失い、殺人を決意して変装用の衣裳を買ってパリに乗り込もうとするとか……。さらに、周知の逸話であるが、年上のシェークスピア女優ハリエット(アンリエット)・スミッソンをその最盛期に舞台上で見染めながら、その時はなすところなく見送り、その代わり例の「幻想交響曲(サンフォニー・ファンタスティック)」を書き上げ、六年後、落ちぶれて借金を背負った彼女にはじめて面識を得るや、昔の恋心を再び燃え上がらせて結婚実現に踏み切るといった、まるでフィクションを実人生に投影させたようなドラマティックな生き方、それが多くの人のベルリオーズを考える場合の平均的イメージになっていると思う。/しかし、こういった記録の出所はほとんど彼自身の「回想録(メモワール)」なのだが、しかしあの本はけっして普通人の書いたありのままの回顧録と同一視することはできない。そこにはたいへんな同色があり、詩要があり、彼一流の想像力でおもしろおかしく仕立て上げられた、いわば小説に逝い読み物なのだ。

彼の途方もない音響のイメージや二〇世紀初頭の表現主義を先取りしたような作風、その豊かな楽想をスコアに的確に写す卓越した技術、時代の傾向をす早くつかむ感覚といったものは、性格破綻者どころか、まったく健全な得えた頭脳の所産であり、しかもその意図は強靱な創造精神によって隅々まで完全に造形されているのである。

余談だが、現代のフランス音楽界の天才ピエール・ブーレーズ(一九二五ー)の生地モンブリソンもほぼ同じ地方であるが、彼もまた教しさや作風が現代のフランス楽界の平均から遠く隔たっている点でベルリオーズを思わせる(ついでに名前の語尾に発音するZを所有する点でも)。また、オリヴィエ・メシアン(一九〇八ー)は幼時をベルリオーズの生地に近いグルノーブルで過ごしている。彼はかつて「若きフランス」のグループを結成した時、ベルリオーズの美学へ帰ることをあからさまに宜言したが、それはけっして偶然ではない。

§64.ショパン

ピアノの詩人、憂国の情熱をパリのサロンで鍵盤に託して歌い上げた天才、またジョルジュ・サンドの恋の相手、肺病、喀血、若死ーといった青白くロマンティックなイメージによって、女性の愛好家の絶対の賛仰の的となっているフランソア・フレデリック・ショパン(一八一〇—一八四九)について語る順序がきた。じっさい彼の音楽が、今日なおピアニストのレパートリーの中で占めている高い比率は、他のどんな演奏の分野にも見られないものであろう。ところでショパンの音楽が一九世紀の民族的ロマン主義のもっとも早い一例であることは疑いないし、彼自身、ポーランドのワルシャワ近傍の生まれであるのはたしかだが、しかし彼の父親が純粋のフランス人であったことにまず注目する必要があるだろう。

シューマンは「カルナヴァル」の中に「ショパン」と名付けた短章をおき(第一二番)、またシェーンベルクは「ピエロ・リュネール」の中に「ショパンのワルツ」(第五番)という一章を加えている。シューマンはショパンの音を模し、シェーンベルクはその人物像を描いているが、たしかにショパンにはシェーンベルクらの世紀末芸術を先取りしている一面がある。

§65.シューマン、メンデルスゾーン、その他

ところでベートーヴェンの故郷ボンの町中の大きな墓地にシューマンの立派な墓がある。シューマンの音楽上の経歴とまったく無関係なボンの町にどうして彼の墓があるのか。それは彼の晩年のしいや生涯の悪劇と関係がある。彼は四四歳という男盛りに、デュッセルドルフの病院を脱け出してライン河に投身したのだった。二月二七日、河には氷が浮かんでいたが折よく通りかかった船が助け上げる。そして二年半の余生をポンのすぐそばのエンデニヒのとある個人経営の精神病棟で送ったのである。彼の霊魂がボンの墓地に眠っているのはそのためである。

シューマンは幼時から楽才をあらわしたが、青年時代の彼は音楽に劣らず文学に関心をもち、一七歳の夏にはジャン・パウルに熱中した。このことは彼のその後の芸術と人生に決定的な影響を及ぼす。やがて彼は空想上の敵対結社「ダヴィッド党」を自己の内的世界に結成し、あるいは自己の分身としての、情緒的気質の相反するフロレスタンとオイゼビウス、ラロ先生に仮託して論陣を張り、またそれらを音楽作品にも登場させる。(「ダヴィッド同盟舞曲集」作品六、「謝肉祭」作品九)さらにE・T・A・ホフマンの作品集「ファンタジー・ステュッケ」を曲集の題名に(作品一二)、またその小説の主人公をも曲集の題名(「クライスレリアーナ」作品一六)に借用するなど、実在の人物と架空の人物とを問わず極端な情緒的気質への偏愛は若いシューマンのとくにいちじるしい特徴である。クララの父ヴィークはシューマンの天才、その多面的な能力をもっともよく知っていたと同時に、青年のこの危険な徴候をも見逃さず、ために二人の結婚に頑強な反対を続けたことは疑いなかろう。

周知のようにナチスの時代にはマイヤーベーア、メンデルスゾーン、マーラーの三人のドイツ系ユダヤ人の音楽を3Mと称して演奏は禁止されていたのであるが、この三人の作風がひじょうに相違している点はまさにユダヤ人の音楽的能力の多様性を証明するものではあるまいか。

ローベルト・フランツ(一八一五—一八九二)はハレに生まれ、そこに没した作曲家で、三五〇曲に上るリートの作曲家として、今日なお声楽の学習者や愛好者に欠かせぬ存在となっている。ローベルトならシューマン、フランツならシューベルトなどと陰口をたたく向きもあろうが、そのバッハへの賛仰からくる対位法的書法とロマン的な甘美な旋律との合一は独特な個性を形成している。

第一一節 一九世紀後半

§66.リスト

フランツ・リスト(一八一一—一八八六)については、祖国ハンガリーを熱愛した作曲家で燦然たるピアノ演奏技巧の持主、だが作品の音楽的内容は意外に貧弱といったイメージが一般的ではなかろうか。リストに対するそうした固定観念はけっして正しいものではない。まず第一に指摘したいことは、彼は民族的にはハンガリー(マジャール)人ではまったくないことである。

リストについて一般に無視されている重要な点は彼の晩年のピアノ曲における革新的な音階や和声の使用で、それはリスト七〇歳の一八八一年以降の作品にあらわれる。それらは今日なおピアニストにまったく無視されている作品群である。これらはドビュッシー、スクリャービン、バルトークの先駆をなしており、リストの重要な側面をあらわしている。具体的には後で再び触れるが、結局それは彼の壮年期における二つの面、名演奏家の側面と創作における革新的な理念のうちの前者が老境とともに後退するに及んで、後者のみがより純化され尖鋭な形で露出したものと考えてよかろう。

ふつう、いわゆる交響詩のジャンルはリストが創造したといわれる。もちろん標題をもつオーケストラ曲はバロック時代からあり、近くはベートーヴェンの「田園」やベルリオーズの「幻想」などの先例もあるが、リストは前述のようにロマン的な題材、感情、情緒をシンフォニックな媒体によって表現するという独特な音楽の語り口を創始した。それは言葉のないオペラと言ってもいい。この点が重要であって、ふつう強調される一楽章形式とか、その中にシンフォニーの四つの楽章の要素を押し込めたとかはむしろ副次的な意味しかないと思われる。

この最後の曲名(超絶技巧練習曲)はいかにも前人未踏のバリバリのテクニックをひけらかすための練習曲というふうに聞こえるが、より正しくは「超越演奏(エクゼキュシオン・トランサンダント)のエテュード」で、技巧という言葉は原題にはないのである。リストの心の中にはあきらかにロマン主義哲学者シュレーゲルの先験詩(トランスツエンデンタルポエジー)や、さらに遡ってカント哲学のいわゆる「先験的(トランスツエンデンタル)」といった観念があり、つまり演奏とはたんに書かれている音符を音にしたり、花やかな技巧で喝采をはくするだけのものではなく、より主観的な、創造的な音楽的思考それ自身の実現でもあるという考えから、このような題名をつけたのであろう。だから日本語の訳名はリストの意図をまさに正反対に伝えるおそれさえあるのだが、さて、作品をじっさいに音で聞くと、従来の誤訳でも立派に通用しそうに感じられ、リストの意図は一種の予防措置ではないかと疑われたりもする。その辺がリストのこの種の楽曲の、あるいは今日のリスト演奏の一つの問題点であろう。

§67.ヴァーグナー、ブルックナー、その他

リヒャルト・ヴァーグナー(一八一三—一八八三)の真の偉大さを日本にいて正しく認識することはじつに困難である。彼のオペラのほとんどはこれまでに日本の舞台にかけられたとは言え、長年月の間のごく散発的な公演によってであるし、まして「ニーベルンクの指環」の四部作(正確には前夜祭と三部作)の統一的上演がいつ実現するかは見当もつかない。(レコードではショルティ、カラヤン、フルトヴェングラー、ベームと全曲盤が四組も入手できるようになったが。)ヴァーグナーの音楽があらゆるオペラの中でももっともシンフォニックなことはたしかだが、たとえどのような演出によってであれ、ヴァーグナーの音楽は舞台上演と結びついた演奏ではじめてその本然の姿をあらわし、その全能力を発揮する。その一〇曲のオペラ(四部作を四曲と数えれば一三曲)の創作期間はじつに半世紀におよぶが、そのリブレットの起案、作製から作曲、オーケストレーション、それらの上演、ついにはバイロイトに自作オペラ上演のための劇場を建設するなど、生の最後の瞬間まで彼は精力的な活動を止めることがなかった。またもっとも初期の三作は別としても、作品はいずれも完成度が高く、晩年に向かって一貫した芸術的向上が見られるし、その半音階的和声法は時代様式の先頭に立ち、二〇世紀の作曲界にまで深刻な影響を与えている。論文の量も少なくない。まったくヴァーグナーは一九世紀の音楽家の中での随一の巨人というにふさわしい。

ヴァーグナーの項の最後に二、三の補足を加えておこう。まず、ヴァーグナーのオペラを日本では好んで「楽劇」と呼んでいるが、この語はヴァーグナーの生前にもあったが、ヴァーグナー自身嫌っていた用語なので、筆者はかねてから用いないし、本書でも使わなかった。オペラで結構である。ただ「指環」と「パルジファル」はヴァーグナー自身「祝典劇」および「聖なる祝典劇」という意味の呼び方をしているが、いちいち字義通り邦訳して呼ぶのはわずらわしい。もう一つは指示動機(ライトモチーフ)の語である。人物、事物、感情などに一定の音楽的モチーフをあてがう手法は古くルネサンス、バロック時代に発し、オペラではヴェーバーの先例もあるが、ヴァーグナーはそれを徹底的に用いた。それは劇を音楽的に解説するにも役立つが、むしろベートーヴェン的な、シンフォニックな統一、構成と展開のためである。ところがこの用はヴァーグナーの讃美者で多くのヴァーグナー作品解説論文を書き、パイロイト開場直後から発行された機関誌の編集をしたハンス・ヴォルツォーゲン(一八四八—一九三八)の造語とされており、ヴァーグナー自身は基礎主題(グルントテーマ)と称していたのである。しかし本書でも、指示動機(ライトモチーフ)の語は用いた。

アントン・ブルックナー(一八二四—一八九六)はベートーヴェン以後最初のシンフォニー作曲の大家である。彼の九曲のシンフォニー(初期の通称C番を入れれば一〇曲。じつはその前にも一作、習作があるが)は、彼が一八二四年という、まだベートーヴェンの生存中に生まれた作曲家にしては、世に知られることがひじょうに遅かった。それにはいくつかの理由があると思う。まず、彼は生まれ年は早いが、最初のシンフォニー、ニ短調の〇番を作曲した時にはすでに四〇歳になっており、以下第一=四二歳(一八六六)、第二=四八歳(一八七二)、第三=四九歳(一八七三)、第四=五〇歳(一八七四)、第五=五二歳(一八七六)、第六=五七歳(一八八一)、第七=五九歳(一八八三)、第八=六三歳(一八八七)、第九=七二歳(一八九四、未完)と、それらの創作年代はいちじるしく高年齢に偏っている。ちなみにマーラー(一八六〇—一九一一)の第一と第二はそれぞれ一八八八年、一八九四年に成っている。また、これは彼自身の性格とも関連するが、これらの曲は多くの場合自身の拙劣な指揮、あるいは若く無名だった弟子たちの未熟な指揮で初演され、そのため悪評を蒙り、その悪評を排除するため速やかに再演の機をつかむ代わりに、出版されぬまま手元に置かれたスコアにじつに思い切り悪く、他人の意見などをとり入れて訂正、改訂の筆をいつまでも加え、そのため余計上演のチャンスを遠くしたのである。ブルックナーのシンフォニーと言えば第四番「ロマンティック」と第七番とが早くから圧倒的に上演回数が多かった。それは第四番がヴィーンでハンス・リヒターの指揮、第七番がライプツィヒでニーキッシュの指揮で初演されたという幸運がいつまでもつきまとったからに他ならない。出来の上でこれら二作がとくに抜群の傑作とは考えられない。むしろブルックナーにあっては全シンフォニーは均一の様式による一連の、一体のものであって(それも四〇歳以降に連続して書かれたことと無関係ではない)、各曲は全体の一部という感じが深い。このことも逆に言えばこれら二作がながらく彼のシンフォニーの代表の役を果たした理由と言えるかもしれない。じっさい各曲のたたずまいはよく似ており、たとえばいわゆるブルックナー開始と呼ばれる縹たる海原のごとき曲首、ソナタ形式に拠ってはいるがその星示部のみ異常に長く主題は三個が歌われ、その代わり展開部、再現部、終止部と急激に規模を縮小していく第一楽章の独特な構成法も各曲に共通している。その他第一テーマがかならず低音から起こること、第二楽章のオルガン音楽を思わせる深淵のような感じ、スケルツォ楽章の簡潔素朴な趣などもほぼ全シンフォニーに共通である。全体の長さにゲルマン民族以外の廳来が辟易することはたしかだが、魂の深いところからの叫びといった独特の発想、世界の霊魂(ヴェルトゼーレ)とか世界の誕生といった評言にあらわれているブルックナーの音楽の独特な表情にはこれだけの長さがどうしても必要でありけっして冗長なのではない。(ちなみに、ベートーヴェンのシンフォニーの演奏時間は全九曲で六時間弱、ブルックナーは上記〇番を除いた九曲で九時間半、マーラーは九曲で一一時間を要する。 またヴァーグナーの「ニーベルンクの指環」の四部作は一四時間強である。)

一八六一年にはヴィーンに起きオルガン演奏と即興演奏の資格試験を受けるが、その時試験官の一人で指揮者のヨーハン・リッター・フォン・ヘルベック(一八三一—一八七七)が「彼がわれわれを試験すべきだった。彼は私の一〇倍も音楽を知っている」という意味のことを述懐したことはたいていのブルックナーの伝記に記されている。それは要するに、三七歳の技術に熟達し音楽に精通した天才がそんなところに試験を受けにのこのこ出かけて行った方がおかしいのであり、げんにヘルベックも彼より七歳も若いのだし、ブルックナーはとうにこのような組織の試験官になっているべき大家だったのである。彼が修道院から、さらにリンツのオルガン席から早く離れてヴィーンの音楽界に出ていれば、おそらくこのような矛盾した場面は起こらなかったろうが、地方にいつまでも埋もれていたのにはたしかに彼自身の優柔不断さもあった。彼が口説いたすべての女性から断わられ、終生独身を余儀なくされたことはよく知られているとおりである。

§68.ブラームス

ヨハネス・ブラームス(一八三三—一八九七)の音楽はいかにもドイツ・ロマン派らしいゆたかな情感をたたえながら、その書法はすみずみまで構成的であり、あくまで古典的に堅固に構築されている。旋律と伴奏の区別や、たんなる低音や、穴うめの和音や、いわんや効果のための装飾などを見出すことは困難で、どんな曲種にあってもすべての声部は意味をもち、機能的に動作(アルパイト)している。多数の作品の中には、旋律的魅力の点で甲乙の差が生じるのは当然だが、作品の完成度という点から見て、初期から晩年に至るまでこんなに高水準を保っている作曲家もまれであろう。彼の音楽は「新古典主義」と呼ばれてきたが上のような諸特質も広い意味ではその範疇に入ると考えてよかろう。すでにリストの交響詩は一八五〇年以前から出現しているのに、ブラームスの第一シンフォニーの完成はじつに一八七六年である。この年すでにブルックナーでさえ第四を完了して第五にとりかかっていた。ロマン主義音楽の爛熟期のさなかにあって、どうしてこのような作曲家がとつぜん生まれてきたのか。それをたんに彼の個性という理由のみから説明するのは困難であると筆者はかねてから考えていた。ではいったいブラームスはどのような音楽修業を経てあのような反時代的なユニークな個性を形成していったのだろうか。

以上筆者は、ブラームスの少年時代からほとんど終生にわたっての師であったマルクスゼンについて、ふつうのブラームスの伝記がここまでは深追いしていない修業の時代の師やその系統に立ち入ってみたのであるが、その結果マルクスゼンは当時のドイツ・オーストリアのもっとも重要な作曲理論と演奏様式の楽派について、完全な知識と実践の能力を身につけていた音楽家であったと断ぜざるを得ない。すなわちマルクスゼンは、ブックステフーデを頂点とするバロック時代の北ドイツ・オルガン楽派(第三部一四六ページ)の伝統を父親から、カイザーを頂点とするハンブルクのオペラ、オラトリオの伝統(第三部一八六ページ)をクラージングから、そしてヴィーンの対位法の大家アルブレヒツベルガーの理論とサリエリの声楽書法、モーツァルトのヴィーンの演奏スタイル、そしてそれらと対照的なマンハイム楽派のアベ・フォーグラーの理論をいずれもザイフリートから学び、継承していたのである。さらにヴィーン古典派の巨匠たちの実態についてもマルクスゼンは少年ブラームスを啓発するに足る知識をもっていたろう。およそバロックから前古典をへて古典に至るゲルマン音楽のもっともすぐれた部分の情報を、このように豊富に効率的に受けとることのできた大作曲家は当時ブラームス以外に考えられないであろう。彼はマルクスゼンのもとをはなれ名声を得たのちも対位法の独習により、修業時代を反却し、絶えず自己批判を行なっている。それは彼の気質ということもあろうが、終生偉大な師の存在が鏡となっていたからではあるまいか。ともあれ、当時のヨーロッパ全体の音楽スタイルの中でブラームスの修業にけていたのはフランスとイタリアのオペラの様式のみであり、それはまさにブラームスの作品表から穴落し、また彼の気質とも相容れないものであった。

ブラームスの伝記をはじめて読む人は、たいていその第一ページでちょっとたじろぐ。これまでにも、二〇人兄妹の末っ子とか三八人兄弟の二四番目という作曲家が出て来たが、ブラームスの場合はそれとはちがい、彼の生まれる三年前に彼の両親が結婚したとき、じつに父親は二四歳、母親は四一歳であったのだ。これはやはり、初期のブラームスの音楽がいやに年寄りじみており、逆に晩年のそれがいやに若やいでくるのと無関係ではなかろう。さらに彼がついに花嫁を射止め損じて終生独身を守り、一四歳年長のクララ・シューマンにとくべつな感情を抱きつづけたことにもつながる、と説く人もいる。まさかとも思うが、しかしブラームスの母親が息子に与えた多くの手紙において、若い母親の愛情よりはむしろつねに祖母的な威厳と寸分の隙のない厳格な教育的配慮をもって彼に対しているのを読むと、なるほどという感がしないでもない。

§69.イタリア

ジュゼッペ・ヴェルディ(一八一三ー一九〇一) は一九世紀最大のイタリア・オペラの作曲家であるが、奇しくもヴァーグナーと同じ年の生まれである。生まれは北イタアのレ・ロンコーレというひどい寒村で、クレモナからパルマに抜ける裏街道筋に当たっている。

ジャコモ・プッチーニ(一八五八—一九二四)はヴェルディ以後最大のイタリア・オペラ作曲家だが、五代もつづいたルッカの音楽家系に生まれ、ミラノ音楽院でポンキエルリらに師事した。

§70.フランス

ロマン派時代のフランス音楽は、セザール・オーギュスト・ジャン・ギョーム・フランク(一八ニニ—一八九〇)とともに成熟期に入る、という感がする。それは彼の作風に深くかかわっているし、さらには後で述べるように彼がゲルマン系であることに根本的な原因があるであろう。

そのフランクが、ベートーヴェンなら作品一三五を書き終えて棺桶に足を入れた五七歳から、やおら力のこもった本格的な大作群——今日ふつうに鑑賞されているほとんどの曲——を生産しはじめるのは一種の奇蹟とも言える壮観である

フランクの作曲体験はきわめて少なく、その頃までにおそらくベートーヴェン、ブラームスらの二〇歳代半ばまでの経験しか積んでいないと見てよかろう。そこで当然、成熟度の高い想念や曲想と、ぎこちない、稚拙でさえある筆の運びや作曲技法との間に奇妙なアンバランスが生まれることになるが、その間の矛盾がフランク独特な一種の魅力を形成していると言えよう。

サン゠サーンスの生前の大きな功績の一つに、一八七一年に国民音楽協会を設立した事実を忘れることはできない。この協会は前年の普仏戦争の敗北によって、フランス人の間に芸術的精神復興の気運が興ったのに呼応して、娯楽的なオペラでなく、フランス人の作曲したシンフォニーや室内楽を演奏することを目的としていた。主唱者は音楽院声楽教授のロマン・ビュシーヌとサン=サーンスの二人で、成立後も前者が会長、彼は副会長だったが、彼はあきらかに協会の運動の原動力であった。しかも、会員にフランク、デュボア、ギロー、フォーレ、ラロといった一流作曲家をそろえ、総計四〇〇回に上る室内楽とオーケストラの音楽会を開き、フランスの聴衆の音楽趣味を次第に向上させることにつとめたのである。また国民音楽協会の発足に刺戟され、一八七三年からエドゥアール・コロンヌやシャルル・ラムルーのような指揮者たちが、後に彼らの名を音楽会の名称に冠するようになる一連の交響楽運動をそれぞれ開始している。こうして一九世紀中葉頃、とくに一八四〇年頃から七〇年頃にかけてのパリの聴衆の沈滞気運に活が入って、フランスの音楽界が再び活気をとり戻すことになったのであるが、そのほんとうの実りは二〇世紀になってから現われる。

ジョルジュ・ビゼー(一八三八—一八七五)のような天才が、その傑作「カルメン」(一八七五)の不評にショックを受けて死期を早め、その初演後わずか三か月目に三七歳で世を去ったという逸話くらい、一九世紀フランスの音楽趣味の低徊さ、楽壇政治の保守性を物語るものはなかろう。

ベルリオーズ、ビゼーそしてドビュッシーの三人は真の天才だが、いずれもそれにふさわしく遇されなかった中で、ビゼーの早世はもっとも悲劇的である。

ガブリエル・フォーレ(一八四五—一九二四)の魅力に一度でもとりつかれたことのある人なら、その原因がメロディーなのかハーモニーなのか、あるいは絶えず転調しながら進んでいく——いわゆるフォーレのメロディコ・アルモニーと称されるその全体なのか、いずれともつきとめることのできない雰囲気にこそ魅力の秘密があることに気づくだろう。典雅なたたずまい、節度、象徴的表現、神秘的恍惚感、ドイツ音楽の四角ばった形式感や威圧的クライマックスにはけっして出会うことのないフォーレの音楽、それは日本人にとって親しみやすい音楽である。あのような淡い表現は日本人とフランス人の芸術的感性の共通項であろう。

サン=サーンスでは晩年に至るまで露骨に残っていたドイツ古典派の音感とラテンの感性やエクゾティシズムとの木に竹をついだような結合が、フォーレでは、初期にこそシューマンやショパンの快いエコーが聞かれるにしても、次第に北方の調性感とラテン的な色彩感とは程よくバランスを保ち、渾然たる融合を見せるようになる。その異名同音(エンハーモニック)的転調の結果が理論的にはヴァーグナーのそれにごく近いことが判るにしても、あくまで感覚的に把えられたフォーレの手法は楽譜上の調査探究を無力化する。フォーレの作風は彼が五〇歳に達する頃から現われてくるドビュッシーの印象主義とは終始明瞭な一線を割しているが、しかしそれが初期のドビュッシーやラヴェルの抒情と官能の温床であったことは否定できまい。

第一二節 国民楽派の音楽

§71.ロシアⅠ

一般に一九世紀国民楽派の音楽と言われているものは何か。 いったい、世界の音楽史を概観すると、一方で日本やインドやアフリカ諸国などに固有の音楽の変遷があり、もう一方では西欧文化が全世界に波及していくのと同じ関係で、ヨーロッパの音楽体系、音楽様式が全地球上にだんだん拡散していく歴史として把えることができる。ヨーロッパを中心としてすこし細かく見るならその中心は北イタリアとパリと北ドイツあるいはヴィーンあたりと多極的に分裂しているだろうが一地図上に同心円を描いてみるならば、ヨーロッパ音楽はだんだん波紋が拡がるように周辺国に影響し、それらの国々でのヨーロッパ様式の音楽創作を促していった状況を察知することができるであろう。もちろん、日本を除くアジア諸国やアフリカ諸国のように、まだヨーロッパ音楽にほとんど汚染されていない処女地が、地球上には広く残っている。一般に一九世紀国民楽派と言われるものは、そのようなヨーロッパ音楽の波紋が独・墺・仏・伊のすぐ周辺の国々に及んで民族的創造を促したごく初期の状態の記録にほかならない。/もちろん、国民楽派の音楽をそのように、あたかも自然現象のプロセスのようにだけ観察するのは誤りで、諸国の民族主義の勃興、その背景となる科学の進歩、生活の変化、思想と政治、統治者と人民の複雑なからみ合いが、ある民族の文化や音楽の創造をさまざまな形で促し、相互に影響していることはいうまでもない。本書では諸民族の源流や歴史、文化史にまで遡る余裕はとてもない。以下国ごとに音楽の概観を述べるにとどめたい。

われわれが一九世紀のロシア音楽にとくべつの関心、むしろ親近感を抱く第一の理由はそれが明治以降のわが国の洋楽発達史を一世紀か一世紀半くらい先取りしている趣があるからである。もちろん彼我の諸条件はあまりに大きく相違しており、個々の事象を相互に比較することは無意味だが、しかしたとえばイタリア、ドイツあたりから多くの教師が招かれ、次の段階では多くの留学生が西欧の諸都市を目ざしていることとか、作曲家のあいだに西欧の音楽理論や作曲技法を重んじる人と、比較的無技巧の民族派の存在することとか、一九世紀半ば以後に音楽協会や音楽学校の創立をみること、あるいは作曲家の生活がきわめて不安定で他に職を求めながら作曲生活を続けるケースが多いことなど、ヨーロッパの先進諸国には見られない共通の現象や問題が、革命以前のロシアと明治以降の日本の音楽界に等しく存在していることは否定できない。

ミハイル・グリンカ(一八〇四—一八五七)は最初のロシアの作曲家というに価する存在である。彼はそれまでのロシアの群小作曲家たちの仕事を集大成し、以後の発展の礎石となったし、何より彼のオペラ「イワン・スサーニン」はロシア国民派にとって記念碑的な作品である。

§72.ロシアⅡ

酒に浸り切った無頼な生活が彼の多くの作品を未完のままに放棄させ、ついには彼を短命に終わらせた。ロシアに彼の後継者は見出せないが、周知のようにドビュッシーの印象主義音楽がムソルグスキーに多くを負っている。/さきにも触れたが、今日「ボリス」の上演やレコード録音がなおリムスキーのアレンジによって行なわれているのはじつに残念なことだし、筆者の意見ではラヴェルの華麗なオーケストレーションによる「展覧会の絵」の場合も、ムソルグスキーの真底までロシアの土からの粗野な生命が、ずいぶん都会ふうの洒脱さに変えられてしまっている。筆者はかつてソヴィエトからの録音テープの放送で、弦楽器を主体とした素朴で力強いオーケストレーションによる「展覧会の絵」の珍しい版を聞いた。おそらく一九世紀末か今世紀初めにロシアの作曲家の誰かが手がけたものにちがいないと思われた。余談だがその編曲者名について、関係者から先方に問い合わせたところ、半年ほど経って「『展覧会の絵』をオーケストラで演奏する場合には、ラヴェルの編曲が用いられる」旨の返事がきて、嘔然とし、またいかにもロシアらしいと感じ入ったのを思い出す。

ムソルグスキーの無技巧、本能的な民族主義に対し、チャイコフスキーの、西欧の理論と技巧を重視する立場は、両派の代表にふさわしく、まさにきわ立っている。それのみではない。チャイコフスキーにはその音楽がしぜんに大衆に浸透していく通俗性が具わっている。これは西欧派か民族主義かというのとは別の次元の話で、ムソルグスキーには見られない資質である。ムソルグスキーはつねに民衆の友であり、民来をあのように効果的にオペラに登場させはしたが、その個性的な作風は厳しく、むしろ孤高でさえある。チャイコフスキーは自分の芸術を多くの人にコミュニケートさせる要諦を心得ていた。それは時に芸術派の顰蹙を買うほど、センチメンタルな要素を執拗に反復しこれでもかと情緒に訴えかける。しかしチャイコフスキーにも、澄んだ音が品よくロココふうに流れる瞬間も少なくはない。たしかにチャイコフスキーは同時代の誰よりも技巧を身につけていたが、しかしそれで天才の不足を補ったのではない。彼はあらゆるジャンルで成功したスケールの大きい芸術家である。

§73.東欧諸国

まず東欧諸国を北から南へ順決訪ねてみよう。まずポーランドだが、スタニスワフ・モニューシュコ(一八一九—一八七二)がオペラ「ハルカ」(一八四八)によってポーランド国民楽派の祖とされている。

次に今日のチェコスロヴァキア、すなわちボヘミア、モラヴィアはどうだろうか。ここからは東欧諸国の中でももっとも重要なスメータナとドヴォルジャークが出ている。

ボヘミアは、いわばみずからの国民的音楽を発見するのに、ロシアやポーランドよりもかえって時間を要したのである。それは、あまりにもオーストリア音楽に同化していたこの国の過去の伝統から脱け出して独自のものを獲得することの困難さでもあった。もちろんその背後の政治の力、オーストリアの圧力とそのゆるみがボヘミアの作曲家の盛衰に大きく作用しているのはいうまでもないが、しかしスメータナの成功のおくれには彼個人の側にも理由があったと思われる。

スメータナは前述のようにプラハを遠くはなれた小都会でドイツ語の教養下で育ち、三〇歳代半ばでチェコ語学習に苦しんだが、ドヴォルジャークはプラハ近郊の田舎町でチェコ語の中で育ち、少年時代からドイツ語の稽古をやらされている。生涯の発端からこの二人はこのようにまことに対照的である。しかもドヴォルジャークにドイツ語を教えた二人の先生は幸いなことに二人ともオルガニストだったので、少年はドイツ語よりも音楽の方がどんどん進歩した。

§74.北欧諸国とイギリス、アメリカ

彼(グリーグ)は一八世紀中葉にスコットランドからノールウェイに移住したグレイグ家の後裔として、北海の出口、大西洋に面した海港ベルゲンに生まれた。余談だが、ベルゲンはほぼ北緯六〇度線上にある。そしてこの線上には二五〇キロから四〇〇キロの間隔で五つの都市がほぼ東西に一直線にならんでいることを記憶しておいてもよかろう。東から西にレーニングラード(ペテルブルグ)、ヘルシンキ、ストックホルム、オスロー、そしてベルゲンである。ヨーロッパ全体は、われわれの感じよりもずっと北に位置しているのだが(青森とナポリがほぼ同緯度)、それにしても六〇度線は文化の中心地たる大都会の所在地としては最北限である。ついでだが北米大陸ではアラスカのアンカレッジがほぼ北緯六〇度線上であり、いわゆる大都市はすべて五〇度以南となっている。/こうした北の国しかも西の果ての人口が稀薄な自然、淋しい空と水、そこに暮らす人々の悲しさをグリーグは歌った。

ドビュッシーの評論集「ムッシュー・クロッシュ・アンティディレッタント」の中に、グリーグが一九〇三年の四月にパリのコンセール・コロンヌを指揮した際の批評が収められているが、ドビュッシーは何かふくむところもあったらしくグリーグの音楽をまったく認めず、やたらに皮肉り、二四歳で天折したノルドラークこそノールウェイの偉人となるべき天才だったと断言している。風土のちがい、生活圏のへだたりがこんなにも伝達を欠くものかと、われわれは驚くばかりである。

大英帝国(グレート・ブリテーン)の国威が輝かしかった間、音楽の創作はきわめてパッとしなかったのは周知のことである。イギリス人著者によるイギリス音楽史には多くの一九世紀イギリス作曲家の名が挙がっているが、ここにはエルガーただ一人記しておけばじゅうぶんだという気がする。

最後にアメリカ合衆国である。/ヨーロッパ音楽は最初の移民とともにアメリカに入った。はじめの頃はコロニーごとにオランダの、イギリスの、ドイツの讃美歌や巡礼歌が歌われていた。一八世紀に入ると礼拝用の歌集がボストンその他で印刷される。次第にマーチや愛国歌その他の歌などが作曲されるようになり、一七三〇年代にはボストンやニューヨークで音楽会が開かれ、イギリス式のバラード・オペラも上演されていた。もしアメリカの音楽史を仔細に記すなら、すでに一七、八世紀から多くの音楽家の名前を挙げなければならない。したがって一九世紀には多数の作曲家が活躍しており、これを他の国の国民楽派の水準に照らして何人くらい選び出すのが適当か、その選択はむずかしい。

760.8 762.3