どうやら5月12日は国際的に「ナイチンゲール・デー」とされているらしいです。

「看護婦の母」フローレンス・ナイチンゲール(Florence Nightingale、1820年5月12日 〜1910年8月13日)の誕生日だったからですね。ところで実際の彼女はむしろ海外では「統計の母」とか「ミス陸軍相」と呼ばれる別の顔の方が有名だったりします。

ナイチンゲールは「クリミアの天使」と呼ばれましたが(転じて看護師が「白衣の天使」と呼ばれるように)現代の英国ではそのような呼び名よりも、「統計学の祖」として高く評価されています。

— 慧文社(けいぶんしゃ) (@keibunsha0) 2017年5月11日

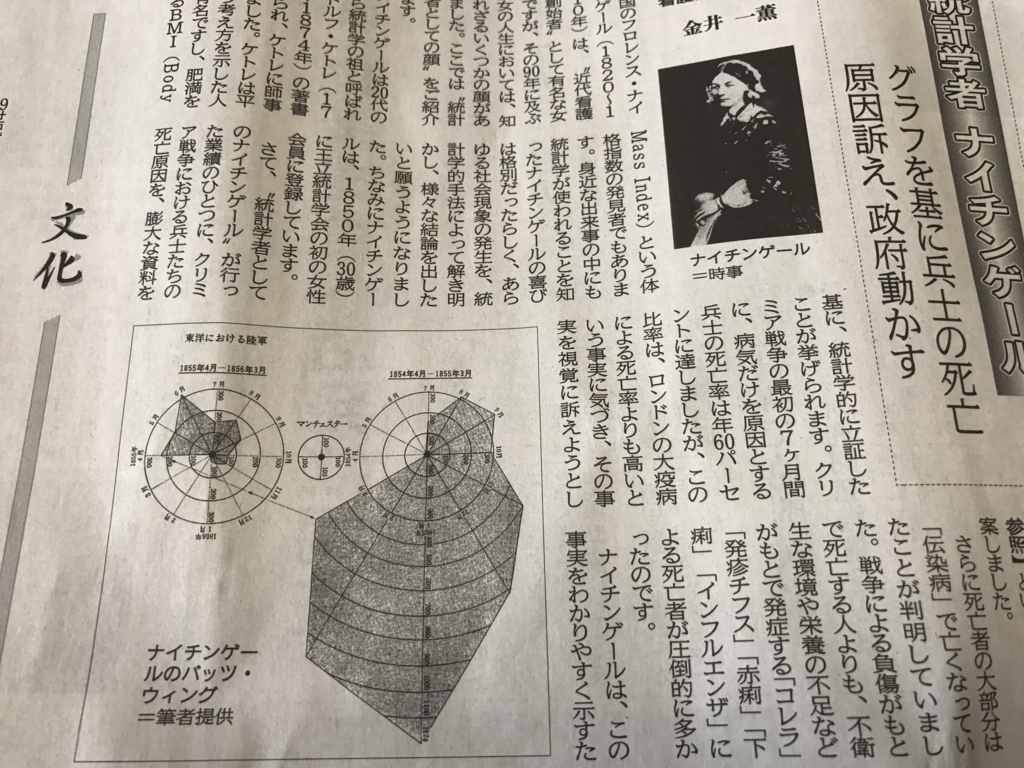

またナイチンゲールは統計の分析の面で革新的だっただけでなく、

— 慧文社(けいぶんしゃ) (@keibunsha0) 2017年5月11日

視覚的に分かりやすくグラフで示すなど

プレゼンテーションの革新も行った人物なのです。

(画像はコモンズより、クリミア戦争の死者を示す彼女のグラフ「鶏のとさか」) pic.twitter.com/LARXR4HHgA

1856年3月30日パリで平和条約が締結されてクリミア戦争が終結すると国民的英雄として祭り上げられることを快く思わず、8月6日、スミスという偽名を使用して人知れず帰国した。ナイチンゲールは「自分は(クリミア戦争における英国の)広告塔となる」ことをいとわなかったが、あまりに広告塔として利用されたせいか、戦争終結後はむしろ有名人として扱われるのを嫌うようになる。それが昂じて遺言では、墓標にはイニシャル以外を記すことを許さなかったくらいであった。

*看護師を「白衣の天使」と呼ぶのは、ナイチンゲールに由来する。夜回りを欠かさなかったことから、「ランプの貴婦人」とも呼ばれた。ナイチンゲール自身はそういったイメージで見られることを喜んでいなかったようである。本人の言葉としては、「天使とは、美しい花をまき散らす者でなく、苦悩する者のために戦う者である」が知られる。帰国後の11月、ナイチンゲールチームはバーリントンホテルに集結し、タロック大佐の克明な報告書を読みながら病院の状況分析を始める。数々の統計資料を作成し、改革のためにつくられた各種委員会に提出。このためイギリスでは、ナイチンゲールを統計学の先駆者としている。これによる改革は保健制度のみではなく、陸軍全体の組織改革につながった。ナイチンゲールは1859年にイギリス王立統計学会の初の女性メンバーに選ばれ、後にはアメリカ統計学会の名誉メンバーに選ばれた。

そう、ある意味彼女もまた「クリミア戦争(英Crimean War、仏Guerre de Crimée、露Крымская война、土Kırım Savaşı、1853年〜1856年)」の最中における軍医療革命を嚆矢にロンドンやボンベイやパリの(統計的観測結果に立脚する)近代的都市計画への道を切り開いた「計算癖の全人格化」の主導者の一人だったという次第。という事はつまり「国民と国家的リソースを根こそぎ総動員する総力戦体制」に立脚する国民国家成立を語る上で欠かせない人物でもあるという事になります。

そもそもクリミア戦争の勃発自体が「2月/3月革命(1848年〜1849年)が引き起こした国際的な民族意識の高まり」「オスマン帝国やオーストリア帝国や帝政フランスや大英帝国といった主権国家間の国際的競争」などに由来する事も忘れてはなりません。

クリミア戦争(英Crimean War、仏Guerre de Crimée、露Крымская война、土Kırım Savaşı、1853年〜1856年)

19世紀中頃に、ナポレオン以後のヨーロッパ社会に比較的長期の安定をもたらしたウィーン体制が各国の利害関係の複雑化などから揺らぎ始めた。やがて広大な領地に異なる文化や宗教を唱える民族を多数抱えるオスマン帝国のような多民族国家では、被支配民族を中心にナショナリズムが台頭するようになった。

- 中でもボスニアやヘルツェゴヴィナは、民族的にはスラヴ系でも宗教的な支配層はムスリムであり、そして被支配層はキリスト教徒が多数であったため、また工業化がほとんど進んでいないこの地域では人口の大多数が封建領主に搾取される貧農であったため、たびたびセルビアやモンテネグロの反オスマン運動の宣伝に使われた。

- オスマン帝国は、近代化よりもまずはこの地方の安定化を優先させる事を意図して、キリスト教徒の被支配層にある程度の平等を宣言して税制の公正化を図るなど、問題の解決に奔走していた。しかし、1848年からの一連の革命を機に起こした運動が失敗したために、農奴状態の農民がさらに悲惨な状況に追い込まれることを危惧したオスマン帝国は、不安定ではあるが再び支配権が確立された後に、この地域への農業改革(自作農化)を求めた。これに対して支配層のムスリム貴族たちが反対したために、オスマン帝国は1850年にドナウ方面軍司令官オメル・パシャを派遣して反対派をサラエヴォから追い出して一時的に秩序の回復に成功するが、蜂起した農民の武装解除には至らなかった。

ロシアとオスマン帝国の直接の対立の発端となったのは、オスマン帝国が支配していたエルサレムをめぐる聖地管理問題であった。フランスのナポレオン3世が個人的な名声を得るために国内のカトリック教徒におもねって聖地管理権を獲得すると、正教会を国教とするロシア皇帝ニコライ1世がこれに反発した。ロシアは正教徒の保護を口実にしてオスマン帝国全土に政治干渉し、これがモルダヴィアとワラキアへの兵力投入につながっていく。

- 1852年にモンテネグロ公ダニーロ1世は、ロシアとオーストリアの賛同の下に制定した新憲法にオスマン帝国が反対したことを理由に挙兵し、同年にヘルツェゴヴィナ東部で発生した農民反乱を支援してオスマン帝国軍を攻撃し始めた。地の利があるモンテネグロがヘルツェゴヴィナから越境攻撃を繰り返すゲリラ戦を展開する一方、これに苦戦を強いられたオスマン帝国側は、オメル=パシャ(トルコ語版、英語版)によってスクタリから武器を買い付けてボスニア人ムスリムに流すことによって対抗した。こうして戦況は次第に泥沼化していった。

- モンテネグロはセルビアからの支援を受けて善戦するも、兵力の上で圧倒的に不利なため、1852年12月にオスマン帝国がアドリア海に艦隊を派遣すると、ロシアからの助言の下に和平交渉の準備に入り、1853年1月にダニーロ1世の叔父にあたるカラジョルジェ・ペトロヴィチ (Karađorđe Petrović) が使者としてサンクトペテルブルクに赴いて、ロシアにオスマン帝国との仲介を依頼した。

- 一方で、戦線の拡大を望まないオーストリアもオスマン帝国との講和を打診するものの、2月からの交渉においてオスマン帝国とモンテネグロとの双方が講和に合意するには至らなかった。これに加えてアルバニアで、フランスの支援を受けたオスマン帝国軍の前にモンテネグロが大敗北を喫した。

- モンテネグロがこのような危機的状況に陥ったことを受けて、汎スラヴ主義を掲げる体裁上バルカン半島を無視できなくなったロシアは、プロイセンを仲介としてオスマン帝国に使節団を送って双方に停戦を合意させた。この時点でロシア皇帝ニコライ1世はこの問題に関して、オスマン帝国と対立する側に立てば必ず英国やフランスとも対立することになるにせよ、オスマン帝国領を分割することで妥協できると踏んでいた。この認識がロシアの強気の行動を助長することにつながった。しかし、外相カール・ロベルト・ネッセルローデが苦言を呈したように利害関係が複雑化してしまっている以上、いたずらに各国の疑惑を呼ぶような行為は賢明でなかった。

- ニコライ1世としては、イギリスについては首相が第2次ピール政権で外相として穏健外交を展開したロシア寄りのアバディーン伯だったので、関係は悪化しないだろうと踏んでいた。一方のオスマン皇帝アブデュルメジト1世は第二次シリア戦争(第二次エジプト・オスマン帝国戦争)で味方してくれた当時の外相だったパーマストン子爵が内相としてアバディーン政権の閣内にいる限り、イギリスは援護射撃をしてくれるだろうという勝手な期待を抱いていた。

- ところが当時の英国アバディーン内閣は連立政権であるため、首相を支持する一派はロシアに同情的でありながらも、クラレンドン外相やパーマストン内相はフランスと組んでロシアと対決すべしと考えていたために、外交方針が定まっていなかった。本来イギリスは、ロシアとオスマン帝国(フランスが支援)といった関係国を仲裁しうる大国だったにもかかわらず、閣僚間の足並みの乱れから統一した外交政策がとれずにいた。更に選挙法をめぐっても政権内部が分裂様相をきたしていたために、紛争当事国の仲介役をする状態になかったのである。その結果、ロシアとオスマン帝国の両方がイギリスの支援に勝手な期待を抱いたまま、紛争が拡大していく展開となった。

1853年2月末にロシアはオスマン帝国に特使を派遣するが、選ばれたのは経験豊かな外交官ミハイル・オルロフではなくオスマン帝国嫌いの軍人アレクサンドル・メンシコフだったため、不安になったネッセルローデは方針はあくまでも不戦であると釘を刺した。

- 3月にイスタンブール入りしたメンシコフは、まずオスマン帝国最大の債権国だったフランスの干渉を退けることに努め、交渉相手がフランス寄りのムスタファ・レシト・パシャである限り交渉には応じられないと頑なに拒否し続けたことから、オスマン帝国側は何度も交渉役を変更せざるを得なくなった。当初から難航が予想されたが、4月にオスマン帝国が領内の正教会信者、つまりスラヴ系民族の生命と財産を保証するのであれば、ロシアは国際的な危機からの安全を保障するという合意が成立した。

- ところが、この合意の中にはスラヴ系商人に対する特権の付与なども含まれていたため、完全に蔑ろにされたフランスが猛烈に抗議し、様々な妨害工作を行った。エルサレムを巡る聖地管理権問題はこの一環といわれている。また、この時期にロシアがセヴァストポリで黒海艦隊に戦闘準備をさせ、オデッサで陸軍の大部隊が編成され、海軍のコルニーロフ大佐が突然ギリシャに派遣されたという情報がもたらされたため、駐イスタンブール英国大使ストラトフォード・カニングはフランスと組んでスルタン・アブデュルメジト1世に様々な圧力をかけ、ついには金角湾に軍艦を並べて砲撃を行うなど強引な手段に出たことから、オスマン帝国はロシアの提案を断ることになった。

こうして4ヶ月に及ぶ交渉は失敗に終わり、6月にメンシコフが帰国すると同時にロシアとオスマン帝国は国交を断絶した。この間、オーストリア外相プオルを中心としたウィーンで開かれた国際会議も議定書を作成したものの最終的に失敗に終わった。この4ヶ月後の10月に両国は開戦する展開を迎える。

*こうして「(統計的観測結果に立脚する)近代的都市計画の実践開始」が「(国民と国家的リソースを根こそぎ総動員する総力戦体制に立脚する)主権国家観の国際的競争」を加速させていったシーンにおいては「フランスへの産業革命導入を成功させた立役者」皇帝ナポレオン三世のフランス第二帝政(Second Empire Français、1852年〜1870年)が重要な役割を果たしている。

*そして日本人は「幕末から明治維新にかけての日本開国を巡る欧米列強の駆け引き」から日英同盟に基づく「日露戦争(1904年〜195年)」や「第一次世界大戦(1914年〜1918年)」を通じて異様なくこうした国際情勢に巻き込まれていったのだった。

そう「主権国家」が「国民(主権)国家」へと発展していく過程には、こういう1幕もあったのです。そもそも今こそ私達は「白衣の天使ナイチンゲールの理想視」そのものが「(シュバイツァー博士や野口英夫を同様に英雄として喧伝する)国民総動員体制」と決して無関係ではなかった事を思い出さないといけません。

「既にナショナリズムや国民国家の寿命は尽きた」派のみなさんは、果たしてこういう生々しい歴史をどれくらい直視してるんでしょうかね?

(天皇陛下に委託された)各部族長達が土地を所有していたのを、(天皇陛下の顕現である)国民国家の下に還った(=一括した)と明治維新を解釈するのが正しいなら、明治政府は「国民」「国家」を作ったが、市民を作らなかったと捉えられるのではないか?

— shaater.hosoya (@setta_setta) 2017年5月11日

そうそう、まさにこんな感じ。

— 荻野浩次郎 (@orijox) 2017年5月11日

この絵を描いた人の真意とはズレるんだろうけど、この手の人たちは国家なる悪しき巨大な存在がどこかにあり、自分たちはそこからとは連続性のない、ただ圧政を一方的に受けるだけの存在として捉えている。

国民国家って何なんだろうね。 https://t.co/DZyTVIfyJn

アフガニスタンでのタリバン勢力拡大のニュースを読んで高度に発達したゲリラは国民国家と区別が付かないと思った( ・3・)

— スパ帝 (@verdamil) 2017年5月11日

ベーシックインカムは個人の自由をめぐる対立なのである。

— ベーシックインカム BI (@aibineko) 2017年5月11日

それだけに、中央集権・官僚制と密接に結びついている国民国家においては、相当実現が難しい制度だと言えるだろう。https://t.co/2YWhbbLxHk

「××人でよかった」は国民国家イデオロギーとは親和性が高い。ある国に住むのはその国の国民であり、他の国ではなくその国を自ら選んでそこの国民となっている。それなら「私は他の国ではなくこの国を自ら選んだ。その選択は正しかったことが判った。私は他の国の国民でなくてよかった。」となる。

— 丹菊逸治 (@itangiku) 2017年5月11日

だが国民国家においては、その国に住む「国民以外の人々」はどうなるのか、という問題が必ず生じる。一時滞在でなければ原則としてその国の国籍が自動的に付与されるような仕組みでなくては、排除される人々が出る。その場合には「××人でよかった」は排除の言葉となってしまう。

— 丹菊逸治 (@itangiku) 2017年5月11日