大部分的人,包括我自己,都常常忘記我爸的頭其實並不高。人們的目光只會被他厚實的胸膛和壯碩的手臂所吸引,我小時候常掛在那雙臂膀上,它們時至今日也仍然同樣粗壯。

文:阮越清

父親的女友住在一座打造得像是村莊般的公寓社區,灰泥房舍散落在平坦草坪的四周,間或點綴著烤肉爐檯。其中一排公寓後頭傳來吹葉機的隆隆嗡鳴,我跟著父親走在蜿蜒的磚頭小徑上,經過飄散著消毒水味的游泳池,踏上會發出空洞回音的階梯,最終停在二樓。父親用連在他瑞士刀上的鑰匙打開公寓門鎖,呼喊他女友——咪咪——這是我頭一回聽說她的名字。

咪咪坐在客廳的一張白色皮沙發上,用遙控器將角落邊上的電視音量調低。她起身,就算訝於見到我的出現,外表也絲毫看不出來。她穿著一套梅子色絲絨慢跑服,緊緊貼合著苗條的曲線。從母親婚前的照片可看出她年輕時身材也是玲瓏有緻,但到了臨終之際,除了日漸稀疏的髮絲外,所有一切都變得臃腫垂垮。她嚥氣時頭上戴著一頂用人類真髮編織而成的假髮,是我送她的生日禮物。咪咪燙過的捲髮就像那髮型,只是她的天生豐盈又濃密,紅褐色的波浪自頭頂垂落,很多五十來歲的女人都留這種髮型。

「我盼了好久,終於見到你了!」她說,將我兩手都握在她掌心。她臉上的米黃色肌膚異樣平滑,好像是尼龍絲襪。

「謝謝。」我回答。電視節目上,一名身穿黑色假皮馬甲和紅色迷你皮裙,並將頭髮夾成玉米鬚的女孩正引吭高歌。電視機上方掛著幅褪色的《最後的晚餐》複製品,耶穌和他的門徒都被圈在螢光粉紅色的裱框之中。父親朝沙發走去,途中不小心撞著了我。「我常聽父親提起妳。」我說。

父親又將電視的音量轉大。「他想借廁所。」

「沒問題。」咪咪帶我穿過走廊,來到浴室,臉上始終保持著笑容。我在關上廁所門前對她扮了個鬼臉。浴室乾淨整齊,飄散著一股乾燥花香,不像我小時候住的租屋廁所,總是隱隱透著股尿騷味和塑膠浴簾的霉味。等到時間差不多後,我按下馬桶的沖水閥。在車上時,我跟父親說想借廁所,只是為了想親眼見見這女人和她的住所。我打開她的藥櫃,裡頭只有阿斯匹靈、美容霜和好幾瓶指甲油。我以為會找到威而鋼的試用包,就像先前有次父親沒有多想就叫我前妻珊去替他拿指甲剪,結果在他盥洗包裡看到藍色小藥丸一樣。

等我回到客廳時,電視已經關了,父親在沙發上讀著報紙,咪咪則在分隔客廳與廚房的中島檯前泡咖啡。光線自天窗灑落,映在她的不鏽鋼烤箱和電爐上。母親過去用的是老式的瓦斯爐和烤箱,母火常會自己熄滅。當她去年53歲動脈瘤破裂時,正是在廚房裡忙著。我想會令父親在喪禮上低垂著頭直不起身的,並非是因為發現她倒在油氈地板上、爐子上還用小火煨煮著一鍋雞骨頭所帶來的震驚或悲傷,而是他實在沒想到母親會這麼早過世。

「你的咖啡要加牛奶嗎?」咪咪問。

「不好意思,」我說,「我得走了。」

「你才剛來呀,我還有義大利脆餅和可頌麵包。」

「我只是送爸回來而已。」壁爐上方有幅黃檀木裱框的黑白照,照片內是名戴著眼鏡、一身深色西裝、年約六十多歲的枯瘦男子。「他的車昨晚被偷了。」

「我聽說了。住洛杉磯就是會碰到這事。」咪咪見我望著那張照片,便說,「先夫是在五年前走的;他當過議員,你知道嗎。」

「他得走了。」父親放下報紙,起身離座,「這小鬼現在有兩份工作要做。」

我今年33歲,但父親認為,一個人要等到有了自己的子嗣後才夠格稱為男人。他與母親共育有五名子女,三個兒子都比他高,但大部分的人,包括我自己,都常常忘記他個頭其實並不高。人們的目光只會被他厚實的胸膛和壯碩的手臂所吸引,我小時候常掛在那雙臂膀上,它們時至今日也仍然同樣粗壯。他身材依舊保持得相當精實,還穿得下打仗時穿的那套老式傘兵迷彩服。只是現在他幾個月才會拿出來穿一次,在小西貢舉辦遊行或紀念活動時換上軍服,跟著儀隊隊伍一同行進。這種時候,他眼裡總會流露一種灼烈的目光。第一次和珊見面時也是如此,她到現在都仍記得她無法將視線從他的臉上轉開,覺得自己就像頭野獸,但有另一頭更凶狠的猛獸虎視眈眈地逼視她,令她無法動彈。

或許咪咪也有同樣的感受,對我開口時,她兩眼仍望著父親。「有空就來和我們一塊吃個晚餐吧,隨時歡迎。」有那麼一會兒,我相信她是真心的。

父親送我到門口,一指指向他腕上的羅盤表。那塊表的表面大如銀幣,機身與表帶都已傷痕累累,但依舊和他在1958年於班寧堡的空軍學校得到它時同樣堅韌。「明天早上再來載我回去。」他說,然後當著我的面關上了門。

「沒問題,」我回答,「不客氣。」

我已經習慣他幾乎什麼都能省則省的個性,從惜字如金到他那輛82年本田掀背車都一樣。他在六週前來到我的住處時,所有家當就都在那輛車上。車上所有的一切仍是當初的原廠原裝,包括那臺只能接收到強烈雜音的AM頻道音響。我想幫忙,便伸手朝行李箱拿去,才剛使勁就知道自己錯了,行李箱內肯定是裝著他的啞鈴。分秒沉默流逝,我只能死命地用兩手將行李拖出後車廂外,等到終於搬上人行道後,他嘆了口氣,走上前,一手就將行李拎了起來,貼著臀提著,接著又把旅行袋甩上肩頭,轉身朝樓梯走去。每跨一階,他就靠腿部的力量將行李甩上去,留我替他拿裝衣物的袋子。他上個月剛滿63歲,每一聲嘟噥只是更加強調了一項我早已知悉的事實,那就是現在與他同住將會比小時候更加困難。

Photo Credit: AP/達志影像

整個早上,我一面處理退款事宜、一面聽著手下的客服人員工作、一面在腦中想像父親和咪咪一塊坐在白皮沙發上看越南電視節目的景象。父親有過許多情婦和女友,咪咪是我見到的第一個。小時候,我和其他兄弟姊妹就曾聽過母親在主臥室門後對著父親尖聲質問那些神祕的女人。現在,我終於有了個名字和面孔,那女人就在死去丈夫的注視下,與我父親一塊坐在沙發上。父親甚至沒有依照習俗,在衣櫃上的雙親遺照旁擺張母親的相片。

在午休時間打到珊家裡,聽她在答錄機裡錄的留言,總能帶給我些許寬慰。「哈囉,陌生人,」她的聲音說,「你知道該怎麼做吧。」作為一名10年級的幾何學老師,她已經習慣用輕鬆溫和的語調說話。珊很受學生歡迎,就像父親一樣。他是高中的輔導老師,每到聖誕節,這位被學生暱稱為P老的男人就會收到幾十封畢業校友寄給他的卡片,告訴他自己工作與家庭的近況。

P老的學生大概從沒想到他會有情婦,過去還曾指揮過一連傘兵,也背著降落傘跳機過。他只告訴他們自己當過兵。他個性謙虛低調,不喜歡對不熟識的人或自己子女提及人生的過往,就像我也不會告訴同事,每天下班後,我會開車去便利商店的停車場,在前座的狹小空間換上灰色的輕便長褲與紅色的聚酯纖維夾克。同事只知道我是柏本克一家販售助聽器、氧氣筒和電動輪椅公司的客服經理,但到了晚上,我會到加州大學洛杉磯分校附近威爾郡廊的一間豪華大廈當警衛。沒人能說我懶散,就像珊在我們去年一次爭執時指出的那樣。

這份工作再完美不過,因為在珊離開、母親也過世後,我就開始失眠。到了夜裡,大樓安靜無聲,沒什麼事需要我打理。我有時會起身巡一巡走廊、樓梯和地下停車場,但大多時候只是坐在大理石大廳,看著眼前的一排監視器螢幕,留意各個角落有沒有什麼動靜。我會買上好幾份報紙,如果不讀報,就拿出撲克牌玩接龍。每玩完一局,我就會從牌堆中隨意抽張卡,如果抽到黑桃A,我就打給珊。若她接起電話,我什麼也不會說,只是等著在她掛斷前說幾次「哈囉?」

她是個耐心的人,但她的耐性在去年滿34歲時耗盡了。她生日那天,我們去了好萊塢的棕櫚泰式餐廳,因為她是泰國貓王的歌迷,他每晚都會換上不同秀服,在臺上金光閃閃地搖擺歌舞。那晚,他穿著一襲金縷褲裝,用勉強及格的歌喉高唱〈讓我做你的泰迪熊〉,並不時用戴滿寶石的手指將玫瑰色墨鏡推上鼻梁。

「我想要小孩,湯瑪斯。」珊將一綹長髮塞進耳後,幾乎是羞怯地,「我想和你生個孩子。」那綹長髮染成了紫色,其餘的仍是天生的深褐色。她左方的鼻翼上閃耀著一枚圖釘大小的鑽石鼻環,右腕上用藍色墨水刺著我的名字縮寫,她說這麼一來,每次看手錶時就會想起我。不知為何,她反叛的個性反而贏得了父親的好感,甚至等我們離婚後他也說一切錯全在我。

「我不知道自己準備好了沒。」我對珊說;這不是我們第一次討論這事了。「我不知道我會不會照顧小孩。」

「得了,湯瑪斯,你不會和你爸一樣的。」

我爸曾有將近十年的時間,每天天一亮,就把我和哥哥弟弟從沙發床上挖起來,和他一起做體操。做伏地挺身時,姊妹們會坐在我們的背上,做仰臥起坐時則是在胸前抱著本厚厚的完整版韋氏字典。父親在後院放了舊輪胎當障礙賽道給我們練跑,還用橡樹的樹枝當單槓。我們一面呻吟、一面使出吃奶的力氣,直到兩手再也抓不住樹枝。之後再用BB槍練習射擊,子彈叮叮咚咚地打在裝滿沙粒的百威啤酒罐上。然後還得一連跑上好幾哩,直到有人受不了,彎腰吐了起來,證明父親正成功地將我們一步步打造成真正的男子漢。

「他瘋了。」我以為珊能察覺這潛在的風險,「妳不怕我會把自己的小孩當軍隊管嗎?或是在外頭金屋藏嬌?」

「我說過了,」珊拿起桌上的水壺,給自己倒了杯水,「你和你父親不同。」

相關文章

書籍介紹

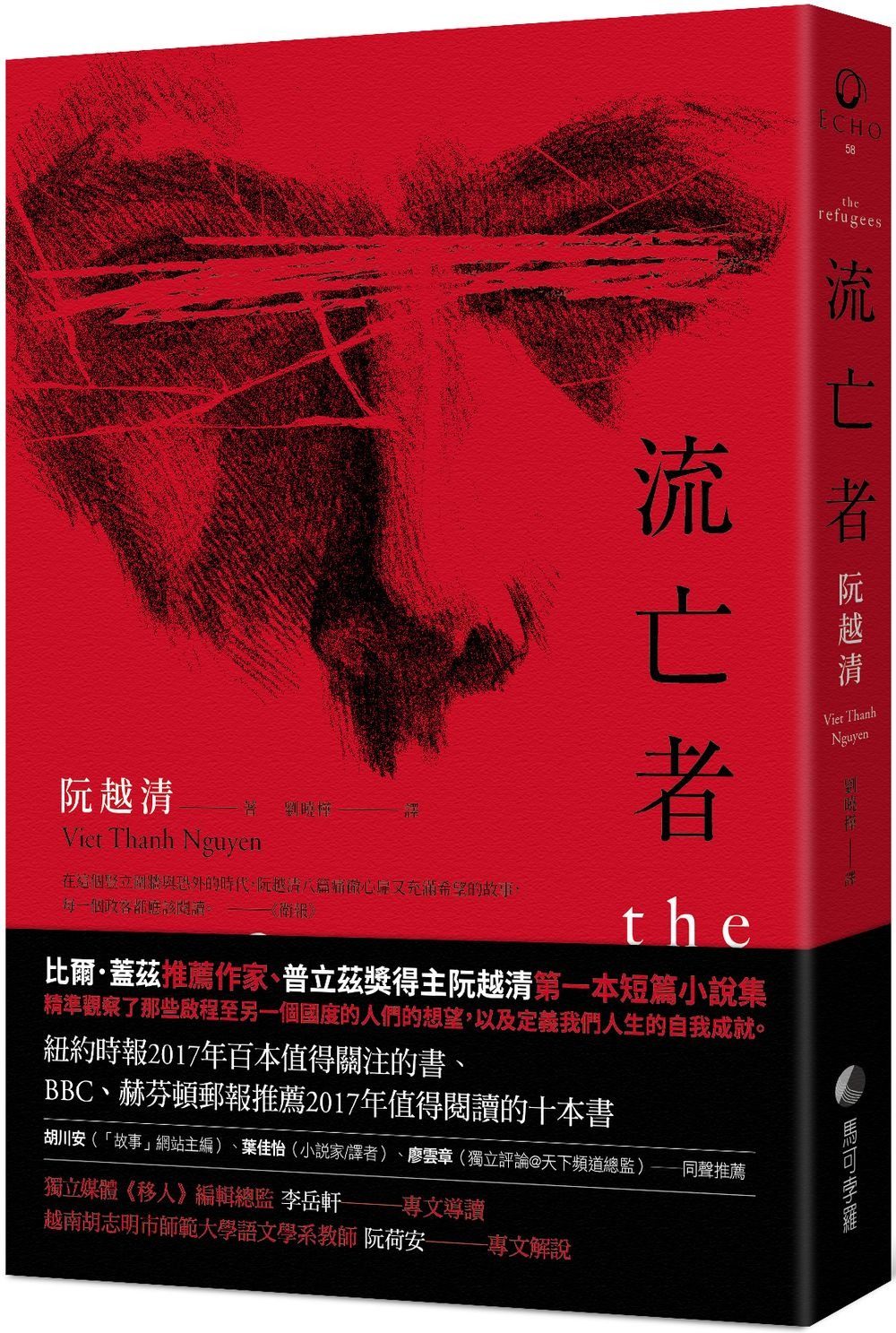

本文導讀書籍為《流亡者》,馬可孛羅出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:阮越清

譯者:劉曉樺

英國《衛報》重磅推薦:在這個豎立圍牆與恐外的時代,阮越清八篇痛徹心扉又充滿希望的故事,每一個政客都應該閱讀。

普立茲獎、麥克阿瑟天才獎、卡內基優秀小說獎得主阮越清,

為生活在移民的家園與出生國這兩個世界之中的生命發聲。

懷抱著對出生地母國與成長地國家所帶來複雜難以言喻的情感,以《同情者》一鳴驚人、享譽國際的阮越清,在這本小說集裡伸展出更廣闊且綿密的觸角,探索「流亡者」對家庭關係、身分認同等文化衝擊問題。

年輕的越南難民來到舊金山與兩名同性戀男性同住,遭遇了從未有過的性別認知;一位婦女的丈夫受失智症所苦,將她誤認為前任女友而衍生出種種衝突;一個住在胡志明市的女孩,看到同父異母的姊姊從美國歸來,完成了她一輩子都無法完成的夢想;城市裡的越南社群正風風火火地募款資助一批民兵反攻祖國,經營小商店的母親似乎與友人為此而生嫌隙──這些是流亡者們的日常與非常、美夢與碎夢、打擊與衝擊。

阮越清自《同情者》25萬字篇幅格局轉而經營珠玉短篇,卻是力道更強、視點更犀利,寫出這群流離失所的人們如何適應新生活的鬥爭,敏銳深刻的社會觀察加上富含情感的文字表現,讓他在世界文壇持續受到高度關注與討論。

Photo Credit:馬可孛羅

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航