朱銘美術館的「兒童藝術教育雙年展」中,由策展人王弘志策劃的「偶然與巧合」一展, 邀請自日本、韓國、以色列及臺灣的13 位藝術家。本文藉此探討兩位相繼被當代藝術「吸納」、「邀請」成為雙年展策展人的兩位學者如何看待「創新」、「原創」的概念。

朱銘美術館的「兒童藝術教育雙年展」中,由策展人王弘志策劃的「偶然與巧合」一展, 邀請自日本、韓國、以色列及臺灣的13 位藝術家,展出繪畫與攝影、行為表演、物件與空間裝置共23件各式作品。借自同名法國電影《偶然與巧合》(Chance and Coincidence)的展題,點出作品形式高度相似雷同,創作發展脈絡卻極為互異,不期然而然意外相會的「巧」。

Photo Credit: 劉薳粲 ,朱銘美術館

本文藉此探討兩位相繼被當代藝術「吸納」、「邀請」成為雙年展策展人的兩位學者,德國哲學家鲍里斯.葛羅伊斯(Boris Groys,2011年威尼斯雙年展俄羅斯館策展人,以及2012年上海雙年展的共同策展人)和社會學家出身號稱當下法國最具影響力的知識份子,下屆2020年台北雙年展策展人布魯諾.拉圖(Bruno Latour),如何看待「創新」、「原創」的概念,兩位在不盡相同的年代,卻都一致認為極需以新的態度面對「新」的命題。

無法再「創新」的藝術創作?

「偶然與巧合」展覽中,對藝術作品與其整體脈絡進行仔細探究,雙雙配對形式相似性極高的不同藝術家作品。以色列藝術家迪娜・戈德斯坦(Dina GOLDSTEIN)與何孟娟兩位藝術家同樣挪用白雪公主的人物形象,都扮裝出現在她們自己的攝影作品當中,不過兩人的創作當然除了這個角色的借喻與挪用的共通點之外不盡相同。戈德斯坦運用出現在居家情境中的白雪公主,幽默地搬演現實中的幻想破滅。而何孟娟則是用白雪公主這個角色人物,探討自我認同與身份的飄移和虛實交錯。

Photo Credit: 劉薳粲 ,朱銘美術館

Photo Credit: 劉薳粲 ,朱銘美術館

而吳東龍與王董碩兩位台灣藝術家同樣表現簡約的,色彩層次低限的抽象繪畫,交錯於平面空間的形塑與置換的命題之上。即使陳曉朋與韓國藝術家朴昶緖兩位的作品不論在視覺上或內容題材上都大異其趣,他們的作品相同之處在於都直接引用藝術史上的數件重要作品作為素材文本,形成作品的詼諧襯飾與質性互文。

朴昶緖以藝術家Mel Ramsden和Tony Smith的兩個觀念藝術作品為文本,藉由作品之間的游移與互滲,展開對形式定義的存疑與反思。陳曉朋則以三件藝術史上的重要作品為文本,連結生活中隨處可見的日常物件和可辨識物,舉證抽象與再現並不總是對立。

Photo Credit: 劉薳粲 ,朱銘美術館

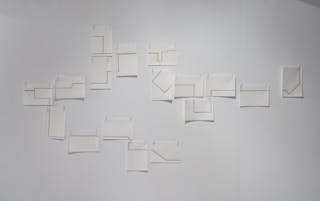

李明學與陳曉朋兩位藝術家則都直接引用稿紙、信紙等日常生活中所見的方格視覺形式的極簡作品,體現出繪畫圖式典型與關乎內容的闡述。而在同形異義的內容曉諭這個題旨之下,則展出了陳怡潔,宮田知子,張魯平,陳曉朋四位藝術家,共同採用同心圓極簡視覺形式的不同作品,不過當然四位的創作脈絡天南地北。

Photo Credit: 劉薳粲 ,朱銘美術館

陳怡潔以同心圓為基礎造型,對卡漫人物的色彩進行重新編碼,卻仍保留了人物的色彩特徵,同心圓繪畫一字排開,抽象色塊強烈召喚觀眾對於角色的熟悉記憶。張魯平則採用人體中如虹膜、頭髮與皮膚等個人色彩特徵,以測量與紀錄的方式再現身體。日本藝術家宮田知子儀式性的聲響表演,則藉由瓷碗、合成器、水下麥克風等器材, 將水的流動轉換為流暢的音色,創造出生動清亮、具雕塑感的現場演出。

Photo Credit: 劉薳粲 ,朱銘美術館

韓國藝術家朴昶緖的的行為錄像中,「藍色」字樣以及藍顏色逐漸趨向模糊,與張魯平的作品畫面上的字義消除,同樣出現字義的模糊化與反義化。而宮田知子、宋珍喜,以及陳宇如和江蕎勤共同創作的動態雕塑作品,皆運用水的流動與它所留下的經過轉換的痕跡,也就是物質的切換與延伸。

展覽中極為不同的作品開展出各自獨特的創作脈絡,並如藝術史研究中並置比較探討兩件作品的研究機制,並列作品的內容、造形等等不同層次的異同,除了刺激思考,更體現藝術教育中近似遊戲的過程,回應教育雙年展的主題「活實驗-遊戲中的風景」。

Photo Credit: 劉薳粲 ,朱銘美術館

後現代之後的「不孕」之症

上個世紀末,後現代理論家如Fredric Jameson或Jean Francois Lyotard都普遍認為藝術家不再能夠發明新的風格和世界,在後現代的時代語境中四處都充斥著新事物不可能的氛圍,這也正是後現代思維框架的核心信念。

對葛羅伊斯來說,現代主義藝術家面對著光榮的未來,但是當代藝術家卻在沉思與困惑中暢遊,他像西西弗斯不斷以同樣重複和毫無意義的舉動將巨石推上山。葛羅伊斯甚至認為「無聊」是當代藝術的特徵,不過這不一定是件壞事,這反而更引發我們對當代藝術「創新」的質疑。

Photo Credit: 劉薳粲 ,朱銘美術館

一方面,不再有人「相信」新事物了。但另一方面,人們都仍希望在美術館,去聽音樂會,去看戲或面對不同領域藝術創作時能接觸到新的事物。面對後現代主義的時代氛圍,葛羅伊斯他在1992年出版的「關於新」 (Überdas Neue)當中尋找對於「新」的重新認識和定義,並將創新定義為「價值的重估」:

創新並不在於以前隱藏事物的出現,而是在於已知的事物其價值被重新評估。價值的重估是創新的一般形式:在這裡,被視為有價值的真實或精緻物被貶低價值,而以前被認為是褻瀆、外來、原始或粗俗之物則因其沒有價值而被重新評估。 [1]

畢竟,如藝術家杜尚(Duchamp)的小便斗噴泉現成物,並不是要發明以前不存在的東西,而是要把「褻瀆、世俗領域」的東西放到「神聖的領域」,這是藝術和藝術家一直以來的工作。杜尚通過將藝術轉型的行為將其分解為幾乎無物,將創新歸結為文化重估。新的藝術作品迫使人們重新評價先前屬於褻瀆領域的觀念,導致價值邊界的偏移轉向,包括來自褻瀆世界越來越多的元素。

Photo Credit: 劉薳粲 ,朱銘美術館

後現代主義認為真正的「新」不再可能,大部分的當代藝術都是關於回收過去的主題和能指,褻瀆的領域不再存在,因為文化領域已經完全吸收它。葛羅伊斯則認為,褻瀆領域不可能被文化領域完全整合或耗盡,因為以前被認為是「文化」的東西今天可能被認為是「褻瀆」。 因此,與「褻瀆、世俗」相對的「文化」的定義總是在變化,並且只存在於相對的觀點。

觀點與創新的機制

葛羅伊斯在館藏或檔案庫中找到創新問題的答案,收集或收藏都意味著要賦予重要性,使之成聖。他充分意識到了傳統博物館的影響力和重要性,並強調沒有博物館就不會有創新。對價值的重估是創新的一般形式,即對以前沒有被估價的東西進行估價,或者對被估價的東西進行貶值。教育雙年展中的「偶然與巧合」一展,在挪用藝術史研究中將作品並置對照的研究機制之際,也可以說是引入另一個參照點,另一種重新評估的標準。

Photo Credit: 劉薳粲 ,朱銘美術館

顯然,在「已知」與「未知」的交界處才有所謂的「創新」。而且也只有主觀的「新」,我眼中的「新」或許卻是你看到的「舊」,只有在客觀全知的角度,才可能不再有新舊的問題,新與舊的觀點同時並存。我們也必須指出,在後網絡時代的當下與葛羅伊斯當初的後現代情境又有極大的差別,褻瀆/神聖,高/低文化,博物館內/外這樣的思考方式仍顯得過於二元簡化,當下的世界更為去中心,更為時空並行,創作可說都有數不清的啟發淵源和參照影響,網絡式的高速雜交相互挪用,不再只是高低藝術,而是介於極為多元不同文化之間。

創作脈絡的穿流交會,承先啟後

電影《偶然與巧合》巧妙地呈現生命中的際遇,因為選擇及注定互為交織後的因素而微動漣漪,探究箇中原因,究竟是毅然決然的執念,還是不可逆轉的命運驅使。如在「偶然與巧合」展中所呈現,在浩繁多元的藝術作品星空之中,同樣瀰漫這個外貌或取材似曾相似的「巧遇」現象。

Photo Credit: 劉薳粲 ,朱銘美術館

而策展人王弘志在策展論述當中,眾多飛行航道和它們在天空上所留下的航行後痕跡的譬喻,「雖然在視覺上有著交叉、重疊、穿越的景象,但是飛機本體卻未曾觸碰到彼此」,深刻點出創作者的單一作品與其整體創作脈絡的關係,以及不同創作者作品之間的相似性,僅可能存在於一個暫時可見的交叉點上。很顯然這更近於法國學者拉圖的觀點:

像水文學家一樣,試圖展開河流的整個流域,而不僅僅侷限於加深原始水源。我們不應該將藝術品與孤立的地點進行比較,而應該將其與整個河域,河口,眾多支流,湍急的紊流,蜿蜒曲折之處,當然還有眾多隱藏的源頭。 [2]

拉圖更近一步以創作總是「承先啟後」的論調,重新定義再思考「原創性」。直指任何創作都必定繼承豐富的淵源、啟發或影響,他將目光更加放在創作「啓後」的能力上,逆向思考認為當一件藝術品是原創的,就意味著它是眾多傳承的起源,能夠孕育、啟發眾多後代,而不是「不孕」沒有「生育能力」。於是乎與其去問藝術作品是否「原創」,不如去思考 作品川流軌跡中的這整個流域是「肥沃的?還是不孕的?」

Photo Credit: 劉薳粲 ,朱銘美術館

以拉圖的論點,與其試問「新不新」、「原創不原創」,不如往事後、往未來試想當下的作品可能造成的影響去思考,其價值重要性更在於此。創作從來就「都是」集體性的,不論是作者受啟發於其他眾多前輩或同輩作者,以及製作過程絕不可能完全不需要其他人的支援,更不用說藝術作品的意義,更需要受眾、藝術評論、策展人、藝術機構等等,整個藝術世界共同賦予,現下的當代藝術家絕對不再是賦予他作品意義的唯一作者。在當下後網絡式多元文化高頻交媾的時代,我們必須共同體認到創作永遠是集體性的,沒有真正的、絕對的無中生有,是時候打破杜尚當初試圖打破的「原創性」迷思。

都是偶然與巧合

朱銘美術館「兒童藝術教育雙年展」中的「偶然與巧合」一展,在大玩作品配對遊戲之餘,深具驚人的教育意義。而葛羅伊斯、拉圖這兩位都探討「創新」、「原創」概念的學者,也都積極介入參與藝術圈的策展工作,深知藝術世界一波接一波的需求,不斷吸納新的時代命題,學習新的流行論述,結合新的創作領域,兩位都深刻體認極需重新思考這個圍繞「創造」的命題,這當然也是「偶然與巧合」。

Photo Credit: 劉薳粲 ,朱銘美術館

[1]Boris Groys在1992年以德語出版的「關於新」(Überdas Neue)的英譯版「關於新」(On the new)終於在2014「出現」

[2]Bruno Latour&Adam Lowe, “靈光的遷移或如何通過其複製品來探索原作” « La migration de l’aura ou comment explorer un original par le biais de ses fac-similés », 中間性:藝術,文學和技術的歷史和理論,Intermédialités: Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques, 2011, no 17, p. 173‐191., P. 177.

本文經作者授權轉載,原文發表於「今藝術」

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航