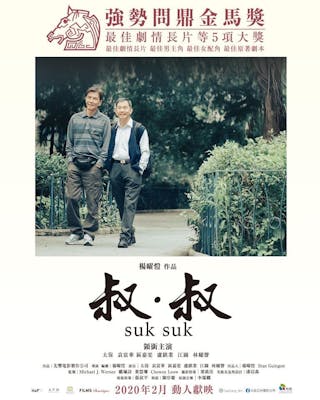

當李安《囍宴》聚焦在一對年輕跨國的戀人面臨組成家庭謊言之際,我們發現「男人與男人」其實說不出口的事情,擁有霸權或凝視權力的一方,就會什麼都能表現出來嗎?那留在《囍宴》後面的呢?長期關注同志議題的香港導演楊曜愷,同樣也用了一場「婚禮」去說出另一種難言之隱的《叔.叔》。

文:李佳軒

「到啦怎麼還不下車,捨不得我?」

「呃⋯⋯週六兒子們出去,你要不要來?」

明明活在同一個世界中,但我們總會感覺年輕時生命過得飛快,似乎歲月過去之後剩下的日子卻又慢的實際。就連那些年輕氣盛時的感情與欲望,到了此刻都變得緩慢、難上加難了一番。當李安《囍宴》聚焦在一對年輕跨國的戀人面臨組成家庭謊言之際,我們從東西方/個人群體/異性同性/父子輩份/男男女女⋯⋯,發現了「男人與男人」其實說不出口的事情,似乎在扮演了社會陽剛角色的一面,擁有霸權或凝視權力的一方,就會什麼都能表現出來嗎?

《囍宴》的一場婚禮讓我們展開了一種年輕時代的來訪,那留在後面的呢?長期關注同志議題的香港導演楊曜愷,同樣也用了一場「婚禮」去說出另一種難言之隱的《叔.叔》,只不過他們都不是婚禮的當事人,而是走過了、看著兒子結婚的爸爸。

計程車司機柏已經七十歲了,早已是擁有家庭與兒孫,過著平凡日子的男人了,一天在日常閒晃公園「交際」的時候認識了海。他們經歷了社會風霜,看起來像是異性主流中典範的樣貌,年輕時從內地移居到香港打拼,和妻子結婚生孩子,撫養了孩子長大成人傳宗接代,但他們有著一樣默契的秘密,就是那躲在櫃子裡,難以言喻的同志身份。

海是已退休的單親爸爸,太太早年離他而去信仰基督的兒子一家總有些莫名的疙瘩,說是一個家,卻也有點不夠親密的家。當他遇見了這位朋友散散步,沒想到人生的後半輩子還會談些小情小愛,身處在感情與傳統道德壓力拉扯中,似乎也不計較什麼可能得到,可能失去的了。

當我們從性別主義之中所提及的「男性研究」來觀看父權的概念,無法否認的一點是身為一名男性在傳統社會上擁有先天既得利益,而讓女性受到壓迫或歧視,並且主導整個社會沿襲下的體制,特別是在儒教影響的華語圈,「五倫」所呈現陽內外之說,性別的既定印象不斷的隱藏在家庭的之中。

如同社會學者強森(AllanG.Johnson)曾舉了個例子,「就像我們一出生就不得不參與工業資本主義⋯⋯」即便我們深知後殖民或資本社會的運作道理,卻也難以輕易就這樣切割,男性也一樣,即便身為一名「自覺」且渴望行動的同志,卻也潛意思的得壓抑住性慾望本身的認同,才不會輕易打破原先平整的景觀。

西蒙波娃曾言「女人不是天生的。」同樣的,男人也不是、同志也不是、男同志也不是。一個人不是生而為了男人,男人其實也是被強大的父權體制所建構,表現出屬於他的特質,斷定他是正港男子漢;男同志也一樣,為什麼總在陰暗的公廁裡相遇,在公園裡頭碰面一起去三溫暖暗房的小床溫存?

而當下一個世代社會的前進,這些男同志的形象或許也早已沒落了,彩虹旗飄揚的城市遊行,流行網路世代與軟體交友的過程,虛擬了那些更隱晦的途徑,甚至是通過了婚姻平權的臺灣,早已在論述二個父親或母親的家庭。那這些還在小暗房,滿身皺紋,用起手機都有些賣力的老男同志,過得又是什麼樣的生活呢?

《叔.叔》的敘事與戲劇張力極為低限,像是年邁的男主角們走路的速度,一起在市場喊價、到海邊閒晃,老派約會之必要,在這把年紀碰上了相互陪伴。老歌在細雨迷濛的雨刷前行,他們會不好意思地問著下一次的約會,在盡可能「完美」的身份下干擾現狀的生活,比如以「好朋友」的身份去參加那一場兒子的婚禮,以一個深情的凝視看著不可能出現在那的全家福拍攝照。

我們突然變得困惑又有些傷感,若要做回真正的自己,似乎總得來一場像《誰先愛上他的》小王小三之爭,但他們其實誰也不想傷害也不想衝突,只是想過生活罷了。卻在這種不知不覺已經既定好的社會中,找不出真正的問題在哪一樣,《叔.叔》最厲害的地方大概是,沒有一場真正的「衝突」與流淚,也沒有真正轉折與正面爆炸,卻讓你在很多生活裡的事情中深深被打中。

是辛苦工作了大半輩子的男人,也養育了下一代負起了責任,卻又沒法子做「真正」享受慾望的自己,偷偷摸摸隱忍低調,連最平凡想和愛人一起煮飯、看電視或閒暇時到海岸邊散步,在以同志作為一個身份下,都變成了很弔詭的不平凡。

除了涉及到身份與家庭關係,也提起了老年安養的問題,甚至是一種極溫情「陪伴」與不分身份的關愛感,無論是對女婿、朋友到小孩孫子,或那些也走了半輩子的老婆,都有著以人與人之間情感在。《叔.叔》很平淡圍繞在這二個男人身邊,他們最好的互動就是什麼都不說,卻早已把這些東西放在心中重要的位置,那種隱隱如水的清淡。

最有趣的是,往往與同志有所衝突的基督宗教,在電影中也變成了為了成為一家「這樣我才知道死後要怎麼找到你」的內在信仰。難言之隱,同樣也是男言之隱。

或許我們都沒有想過,那些愛情電影之中常常出現年輕豪放不羈的人們,無論是異性戀、或是同志甚至誰都好,在過了激昂後到了年邁,都可能會成為什麼樣子?是有個家庭或可能離過婚,或伴侶生病早先離開孤單留念,還是你愛的人終究沒有一起走到了最後。

《叔.叔》再給了你一種樣貌,二個男人緩緩靜靜的成為一種伴侶的愛情和親情。若說金馬獎最大的價值是一種包容與兼容並蓄,那《叔.叔》必然也是一部這樣很獨立小製作,卻反映香港當代的電影,到底哪一種生活才是他們人生最終需要的生活?生活其實就是生活——是一種牽著手的進行式。

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航