跨越世代的狄倫現象(Dylanmania)不但加快讓這些早就存在的民謠歌手被看見、被重視,也在他自己的歌曲落地、與當代青年產生共鳴後,為這片土地上的創作能量帶來額外滋養,發展出新方向。台灣從野百合學運伊始,到太陽花學運,音樂始終不曾缺席於台灣的民主道路上,彼時可能還會唱著〈Blowin' In The Wind〉;而面對與狄倫時代不同的政治環境和世界趨勢,台灣新一代音樂人書寫青年焦慮、刻劃情感外,也有如滅火器、拍謝少年等直球對時代的吶喊,或是鄭宜農、淺堤、珂拉琪用自己的角度訴說人文土地故事。

文:Earpimp

這是一篇政治不歸政治,音樂不歸音樂的推敲與思考。你我最終都應該長出自己的論述去看一篇偉人故事。這講述遠在美國的民謠歌手巴布狄倫(Bob Dylan)與他造成的現象、如何牽動台灣的政治與音樂,他確實造成啟發,但接下來會是我們自己的事。

將眼光投注於社會關注的創作者從古到今都有,但能夠因為其作品影響力引發世界潮流,並且讓廣大年輕聽眾反思社會關懷而非紙醉金迷的代表音樂人,仍必須回到近日全台上映電影《巴布狄倫:搖滾詩人》主角——半個世紀前就開始活躍的歌手巴布狄倫,儘管他實在非常不喜歡被神話成某個文化象徵,至少他更喜歡自己在外人面前就像個謎團,或傳說就好。

這部電影基於真實事件與戲劇化創作,重現對當代音樂創作方向影響巨大的創作歌手巴布狄倫在距今60年前(1965)的「背叛民謠音樂」始末。這位出生萬湖之地的猶太裔美國青年,在二十歲出頭時創作的歌曲成為1960年代民權運動與反戰聲浪的背景音。

他並非第一人,但他從民謠巨匠手中接過衣缽,並改變了民謠創做的方法與思維,更因適逢大時代冷戰、民權運動到越戰,讓他的創作激起年輕世代關心於正在身旁發生的事,一度成為民謠英雄與當時的青年表率。

然而,被貼上抗議歌手或青年代表的標籤後,他不安於眾人期待,將社會關懷、心繫大眾的思考的民謠音樂創作與電聲鏗鏘的搖滾樂接枝,憑藉不設限的音樂性和詩一般的歌詞,再度改變流行音樂的格局。

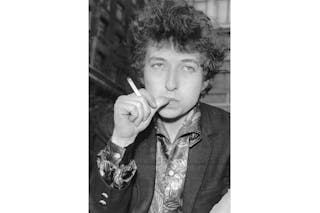

Photo Credit: AP / 達志影像

答案仍隨風中飄蕩

狄倫這般以歌載道的倡議歌手並非世界首見,台灣和世界各國也都早已存在這樣的民歌手,但在狄倫之前,這類歌者通常多隱於鄉里、如琵琶法師走唱訴說著底層故事給身旁同樣的艱苦人。

若沒有狄倫所造就的「取材的階級流動」與思考現象,在沒有社群網路支持、資訊介於封閉和開放的夾縫中,這些歌手可能需要更久的時間才能被他們身處的社會發覺。