對於坊間諸多影評家而言,這是一部不得了的藝術式愛情片、或是帶著濃厚日本風格的文化片。那對我而言呢?我看見的卻是一場古希臘悲劇的華麗復興。

電影《你的名字》是日本動畫家新海誠的全新作品,目前在台上映,獲得了票房佳績與群眾好評。對於坊間諸多影評家而言,這是一部不得了的藝術式愛情片、或是帶著濃厚日本風格的文化片。那對我而言呢?我看見的卻是一場古希臘悲劇的華麗復興。

這樣說是否會顯得太過浮誇了一點?首先,必須先讓大家知道什麼是悲劇:「悲劇,它是故事中主要的角色在歷經一連串痛苦折磨後最終的結果,身心仍舊是蒙受災難的,但可貴的是,在趨於毀滅的同時,主角獲得了心靈的純淨,觀眾也隨著悟到人生求真、求善、求美的真諦。真正的美與智慧是不容摧毀的,這就是悲劇的本質(註一)。」

如果你看完以上這段文字依然覺得一頭霧水,那麼且容我試圖為這部電影拉高至更高維度的藝術水平——從悲劇到底是什麼?以及為何我認為《你的名字》是一部悲劇作品開始講起。

最早對於「悲劇」這個表演形式做出理論界定的,當屬遠在2,000年前古希臘的哲學家亞里斯多德(Aristotle)。他認為「最高境界的藝術,並不以抒情為滿足,應該在抒情之外,還能實現理智或理性的條件(例如我們欣賞交響樂,不僅要注意到和諧的程度、節奏的次序,還要注意到樂章的結構和發展)。只有這個理智或理性的條件充分實現以後,藝術使人快樂的效果才算達到最高點(註二)。」

亞里斯多德在其著作《詩學》第六章,對於悲劇提出明確的定義:「悲劇是對一個嚴肅、完備、有一定長度的行動之摹仿。⋯⋯並藉由引發哀憐與顫慄之情,最終得以淨化。」換句話說,亞里斯多德認為,悲劇的終極使命,是要讓人的心理獲得「淨化」(Catharsis,朱光潛譯為「宣洩」)的效果;而達至此目的的手段,便必須激發「哀憐」(Eleon)和「顫慄」(Phobos)二者的情緒不可。「但亞氏這部分語焉不詳,究竟哀憐和顫慄是如何發生作用?它們淨化的是什麼情緒?千百年來,關於亞氏淨化論的詮釋,爭論不休,一直沒有定案(註三)。」所以,我們只能透過前後文的分析與推敲,找出較為合理的解釋。

淨化的效果如何產生?亞里斯多德認為悲劇所描寫的主題,並不在於道德層次上的善惡報應之因果關係,而是在於無論好人壞人都會犯錯,而他認為那些劇中人應當介於善與惡之間。

所以在劇情的佈局上,亞里斯多德認為,悲劇不應出現以下三種安排:

一、不該讓好人有壞結局,因為好人有壞結局會招致反感。

二、不該讓壞人有好結局,如此便不能打動人的慈善之心。

三、不該讓壞人由順境轉往逆境,因為那不過是罪有應得。

迴避上述的三種安排,「哀憐」與「顫慄」才有機會在情結的設計上被激發:哀憐之對象是那些倒楣的劇中人,他之所以深陷厄運,可能只是因為一時糊塗犯了錯誤,才導致一連串不幸的事件發生,故心生哀憐之情。顫慄之對象是觀眾自己,因為那位倒楣劇中人與自己的處境,兩者之間有可能會再現,故進而擔憂這種楣運也會降臨在自己的身上,而激發了顫慄。簡言之,亞里斯多德認為,「哀憐」是由一個人遭受不應遭受的厄運所引起的;「顫慄」則是由這個遭受厄運的人與我們的相似所引起的。

讓我們重返《你的名字》的電影情節中,我們能發現男主角阿瀧與女主角三葉在人物的性格上,的確是無法被傳統或世俗的善惡觀給明確分類的,甚至在他們身上,也根本沒有所謂的善惡可言。在劇情的布局上,我們會因為電影前半段大量靈魂互換的有趣情節,而對三葉這位角色產生感情,所以在之後的隕石毀村事件,大家對這位角色「死亡」的劇情走向倍感「驚奇」的同時,也會因為不捨,而對三葉產生同情與哀憐。然而,這個劇情走向之「驚奇」,也讓我們不免地在這麽歡樂的日常慶典之下,居然能於瞬息間導致五百多人罹難,因此,我們會對天地不仁之下的生命無常,感到無比的震撼與顫慄。

筆者在前一段特別反覆強調了「驚奇」(Wonder),驚奇對於亞里斯多德而言,算是位居其哲學思想的核心地位。對他而言,悲劇要如何使得「哀憐」與「顫慄」此二者元素擁有驚奇之感,就特別顯得關鍵。亞理斯多德在《詩學》第六章曾提示:

悲劇最令人感動的情節部分是-急轉與認出。

「急轉」,乃指行動事件從一個方向突然地轉往相反的方向發展,從幸到不幸,或從不幸到幸,都算是行動之急轉。「認出」,指從無知到知之轉變;較好的認出應是使急轉隨之發生。悲劇主角從無知到知,認出了事件之真相,劇情立即急轉直下(從幸到不幸)或急轉直上(從不幸到幸),令人產生哀憐與顫慄之情(註四)。

所以再對應回電影中的橋段,當阿瀧有一天發現,自己好像再也沒有和三葉交換身體時,困惑之下踏上查明真相的旅程,以及企圖扭轉過去時間線的因果時,即是所謂的「急轉」;而當他發現,他靈魂互換後,「夢境」中的村落其實早在三年前毀於一旦時,即是所謂的「指出」。

以上便是筆者認為《你的名字》此一電影情節中的悲劇元素,至於各位在心靈上有沒有體驗到亞里斯多德所謂的「淨化」效果呢?可能只有當走出電影院那一剎那的你在精神上最清楚。至少對我而言,這部電影最後走向的結局,即使阿瀧和三葉二人救援村落的行動宣告成功,但他們也因為命運的捉弄,而無法在最後認出彼此,使得這齣《你的名字》既沒有淪為膚淺的喜劇,也不會是讓人洩氣的慘劇,所以我認為,導演在結局算是處理得非常漂亮。

以上僅是關於「悲劇」的部分,然而我在標題使用的完整名稱卻是「古希臘悲劇」,那就必須把遠在兩千年前雅典當時流行的悲劇表演,與後世的悲劇明確地釐清。

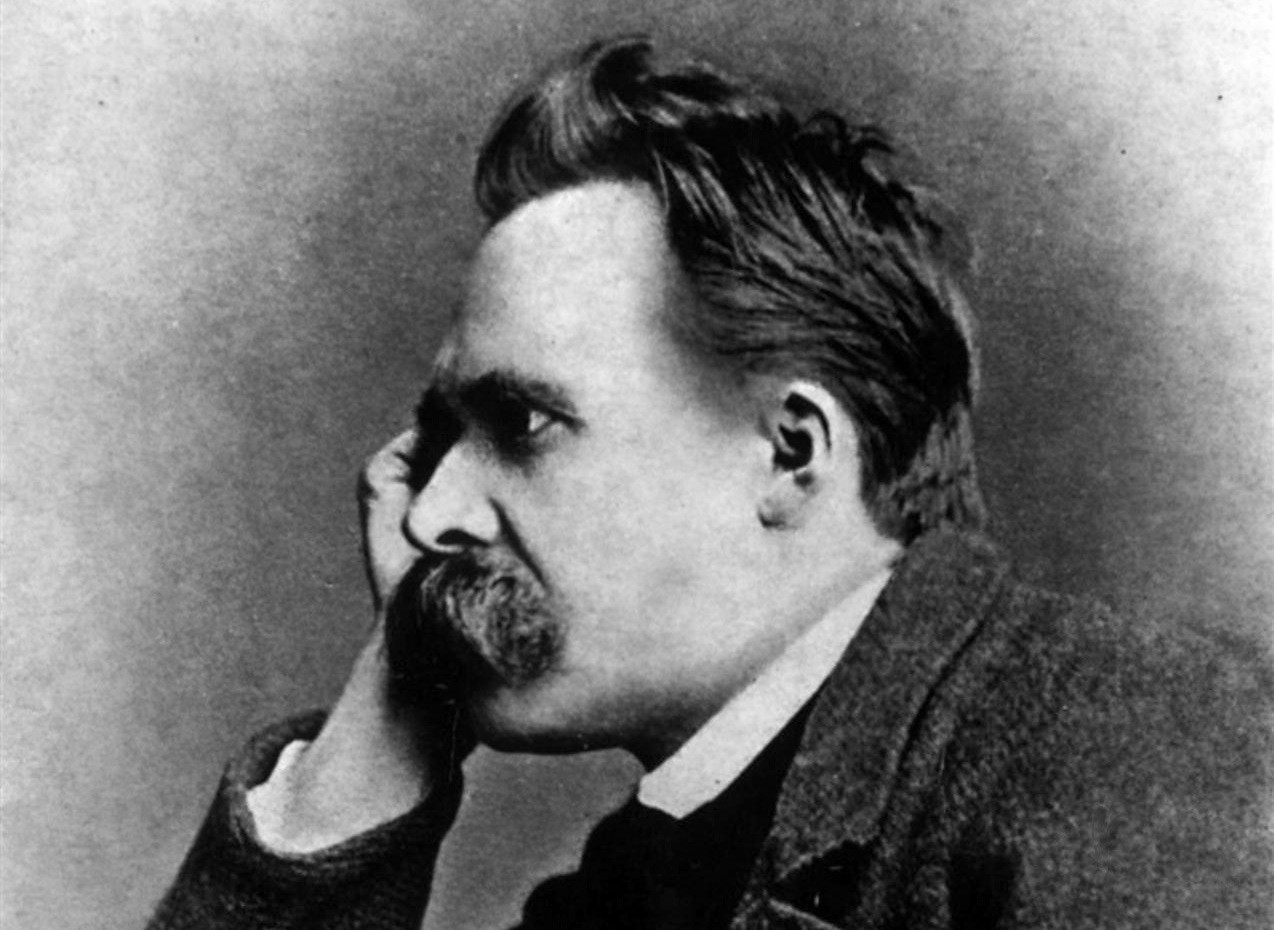

西方文明發展至今兩千多年,在戲劇的成就上世人有目共賭。然而,大家通常將古希臘的雅典視為悲劇的誕生之所,亞里斯多德的《詩學》更被研究戲劇的後人,視作最具有代表性的戲劇理論之一。直到莎士比亞的出現,其在悲劇創作的貢獻,讓16世紀被視為悲劇創作史上的第二波高峰。然而,西元1844年,有一位非常熱衷於悲劇,其理論也影響後世極大的哲學家誕生於世,他不僅將亞里斯多德的悲劇理論斥之為「誤解」了古希臘悲劇,更否定了莎士比亞在悲劇創作方面的至高成就。

這個人就是尼采(F. Nietzsche),自詡為人類兩千年來,第一位真正弄懂悲劇精神是什麼的哲學家。尼采是怎麼看待這些問題呢?而他認為真正的「悲劇精神」又是什麼?

尼采在他回憶人生的自傳如此寫下:

這就是我所謂的酒神精神,這就是我所指的達到悲劇詩人心理狀態的橋樑。「不要消解一個人的哀憐和顫慄,不要掃除一個人的危險情緒(此乃亞里斯多德對悲劇的誤解),而是遠超越哀憐和顫慄,要作為對『變化』本身的永恆喜悅——那個含有對破壞之喜悅的喜悅」⋯⋯在這個意義上說,我有理由把自己當作第一位悲劇哲學家——也就是說,與悲觀主義完全相反的哲學家(註五)。

從這段文意中推敲,我們可以知道尼采認為,要真正地瞭解古希臘悲劇,必須清楚何謂「酒神精神」,而亞里斯多德之所以被尼采斥之為誤解了古希臘悲劇,關鍵在於他的淨化理論與酒神精神相悖。

而尼采之所以認為「莎士比亞是一位不成熟的悲劇作家,全因於他的作品缺乏音樂性(註六)。」我們都知道莎翁不僅是一名詩人,他的戲劇當中更是不乏歌劇作品,怎麼可能會沒有音樂呢?尼采所謂的「音樂性」到底指的是什麼?

所謂的「酒神精神」,指的即是古希臘神話中的酒神戴奧尼索斯(Dionysus),其在藝術上所對反的神祇,正是日神阿波羅(Apollo)。「在尼采的著作《悲劇的誕生》中,尼采對這兩者平衡視之,阿波羅精神表現出一種靜態的美,把蒼茫茫的宇宙化成理性上的清明世界,並藉其夢幻之馳騁,而後復以無限生命力貫穿於靜性的世界之中,把平面的結構貫穿而成立體的結構。這種生命的律動,從希臘宗教上的戴奧尼索斯暗示出來。酒神戴奧尼索斯狂醉後,把深藏於內心的生命力勾引出來,灌注於理性的世界中,而形成音樂、歌舞的衝動(註七)。」

簡言之,尼采認為,酒神精神象徵著的是感性,還有狂醉的精神境界,對應的是非造型藝術(音樂、舞蹈);而日神精神所象徵的是理性,還有夢幻的精神境界,對應的是造型藝術(雕刻、繪畫)。尼采主張,唯有酒神精神與日神精神的結合,才能誕生出所謂的藝術。「尼采發現,單憑美的原則並不能解釋諸如音樂、抒情詩、悲劇等藝術種類的本質,也不能解釋人的審美需要的根源。所以,有必要在美的原則之外,尋找另外一個原則,由此提出了日神和酒神的二元衝動說(註八)。」

解釋完「酒神精神」在古希臘悲劇扮演的意義之後,即來到尼采所重視的「音樂性」問題。「這裏要注意的是,尼采不是說悲劇誕生自音樂,而是認為悲劇誕生自音樂的『精神』,他的目的不是要像亞里斯多德在詩學中說,悲劇來自不同的韻律,而是從藝術形而上學理解,悲劇來自叔本華美學和背後的意志(註九)。」這段同時能夠解釋,為何即便莎翁的歌劇有音樂的存在,仍然被尼采認為音樂性不足了。如果要談好尼采的音樂觀,就必然會往叔本華(Arthur Schopenhauer)的意志哲學追溯,甚至還可能一路談到康德(Immanuel Kant)哲學的物自身,然而礙於篇幅所限,我想直接進入尼采的韻律研究即可。

尼采在1870年寫作《悲劇的誕生》期間,對古希臘的音樂理論家亞里士多塞諾斯(Aristoxenus)的韻律理論展開研究。這裡綜合兩點亞里士多塞諾斯的韻律理論,及對尼采的啟發:

一、亞氏認為,韻律基本上是關於人如何組織時間:時間本身是不會自己分割自己的,而必須被人分割。時間本身是一個連續,而人則把時間分割,以便衡量之。

二、所謂韻律是關於時間的分割(division of time)。

「尼采在這些研究中經常反覆強調一點:所謂韻律,是人類克服時間的工具。而且,尼采根據叔本華的音樂意志論,指出韻律是音樂的中斷。而在荷馬史詩的口傳文化時代,史詩的格式、韻律,是一種幫助記憶的工具(Mnemotechnik)。於是,有些學者指出,這些研究對理解或進一步補充《悲劇的誕生》關於音樂與圖像的關係,有重要的意義。其主要的論點是,酒神的意志,即一種無形的時間流動,通過韻律,被阿波羅的韻律打斷,而這種韻律是空間性的,於是,空間性的時間單位,則可以成為進一步圖像化或符號化表達的基礎(註十)。」

讓我們再次回到《你的名字》,電影中有不少關於夢境的哲學辯證,也就是我們到底是醒著還是夢著?人生與夢境的重疊性有多高?而當我們從夢中真正甦醒時,我們依然能記得夢境的內容嗎?雖然我們知道這是一段靈魂交換的故事,並非虛構,但在電影中卻不斷提示這段過程猶如夢境般,可能是一種類潛意識的狀態,這些再再地象徵著阿波羅的精神世界;而且電影天生註定的視覺特性,本身不就是一門造型藝術嗎?也就是「太陽神精神」。

雖然電影中有幾個音樂的過場,然而整部電影的音樂性卻不在那裡,而是在於整部電影的時間線並非是連續性的推進,它其實是被不斷分割重組的——從片頭一開始的捷運列車廂,到後來回歸的劇情主線,即阿瀧與三葉二人互換靈魂之後。然而,這個時間主線看似在手機備忘錄的掩護下,讓觀眾誤以為是同時進行,實際上,雙邊的日期差了三年之久。最後因為在三葉(或阿瀧)的努力之下,糸守町小鎮上的人們才安然無恙,劇情又回到正常的時間線,然後直奔結局。

雖然尼采對韻律的理論,比較傾向於將連貫綿密的時間節點化,尚未極端到主張可以將每一節點打散開來再重新組合。但只要我們跳脫於故事,不要讓自己置身於劇情世界之中,以局外人的角度來看,《你的名字》就是一部極度韻律感的音樂性作品,也是所謂的非造型藝術,即「酒神精神」。

既然《你的名字》可以讓太陽神精神和酒神精神兩個元素同時並存,那麼尼采所謂的古希臘悲劇,也就於焉誕生了。

而在整部的電影當中,還有一幕滿值得討論的,那便是全劇的最高潮——當阿瀧和三葉二人在破火山型窪地上,繞著圓形外圍高地奔跑,並且不停地呼喊著對方,最後二人終於相遇,並在彼此手心互相寫下對方的名字(因為擔心夢醒之後會忘記彼此)。之後,三葉的靈魂(御神體)回歸到自己的體內,便開始「黃昏」後的奔跑——為自己和整個小鎮的命運進行最後的搏鬥時,因為一時分心而被絆倒在斜坡上,還滾了好幾圈。

我認為這一連串的劇情安排、主角的連串行動,正好呼應了古希臘悲劇理論的重要元素:「在悲劇視角下,行動包含著雙重特性。一方面是自我判斷,衡量利弊,儘可能地預見以下兩點:實現行為所使用的方式的順序,以及行為的結局;另一方面是在不可理解和未知方面下賭注,在一個你始終難以理解的領域冒險,進入超自然力量相互較量的遊戲。此時,你不知道這些力量在與你合作的同時,是否也早已準備好了你的勝利或者失敗(註11)。」

然而,多數悲劇研究者始終認為,即便看似有勝利與失敗二者不同的結果可以選,但是凌駕於命運之上的「必然性」,永遠會將你的結局導向失敗的一端。就這點,曾有許多學者對此討論一個關於思想主體的重要問題,那就是活在悲劇命運中的角色,是否還有著「自由意志」?而古希臘人始終將悲劇視作現實世界的模仿與縮影,所以也會因此相信悲劇與現實的界線其實並不明顯,古希臘人也因為這樣而自尋煩惱:「活在悲劇世界裡的我,是否會因為沒有自由意志,即便再怎麼努力,也掙脫不了命運的操弄?」或許,這也正是三葉和阿瀧在與宿命一搏時,每一個喘息的當下所會面臨的艱鉅難題。

關於這個問題,來自奧地利的當代古希臘研究者萊斯科(A. Lesky)提出了知名的「雙重動因理論」:

荷馬史詩裡面的人物行動,有時會引發兩種不同層次的解讀,即人物行為可能會被解讀為神的啟示和驅使,也可以純粹被解讀為人的動機。這兩者幾乎緊密相連、相互交錯,以致於無法分割。悲劇人物遭遇到了強加於他、但高於他的一種必然,這種『必然』通過人物性格變動來引領著他,而悲劇人物會把這種『必然』融入自身,以至於產生意志和慾望,甚至強烈地渴望做禁忌的事情。此處,在『必然』的決定之中,又引入了自由的選擇空間,否則主體行為之責任就不能歸咎於主體(註12)。

幸好,飛驒地方深山小鎮裡的糸守町,村民都活了下來,沒有罹難。

既然說到「黃昏」,不曉得大家還記不記得在電影剛開始時,阿瀧在教室上課,老師提到的「黃昏之時」?「傍晚非日非夜的這個時段,世界的輪廓會變得模糊,是可能看到非人之物的時段,世界的輪廓可以比喻成紙帶相黏的交界處,也是兩者唯一有機會短暫交會的時刻。」——在這裡或許可以如此理解,在日文的語言學中,「黃昏」除了指的是某個時間點與日暮的景色,還能有一種充滿傳統文化色彩的側寫;這其實也是古希臘悲劇的一大特色:「在悲劇作品的語言中,存在著層次的多樣性,而各種層次之間也有一定的距離——同樣一個詞會分屬於不同的語意場,按照它的所屬來看,可以是宗教神學詞彙、法律詞彙、政治詞彙、公共詞彙或某個行業的詞彙——這增加了作品的深度,事實上,也是同時從不同方面展開的多關語遊戲(註13)。」

以上,便是筆者個人從悲劇、而且還是古希臘悲劇的角度,來看待《你的名字》這部電影的藝術價值。不過仍必須強調,即便我舉出以上諸多的同質性,但兩者的文化基礎在本質上仍舊是截然不同的。而《你的名字》在形式上,恐怕永遠無法滿足古希臘悲劇的兩個必要配備:面具和薩提兒歌詠團。但如果我們暫時忽略形式上的要求,而注重精神的部分,《你的名字》仍舊蘊含著豐富且大量的古希臘悲劇色彩,而這也正是令筆者之所以愛上此片的根本原因。

文末,且容我為大家帶來一首組詩,這首詩正是由尼采在1888年為讚揚酒神精神而寫下的史詩作品《酒神頌》其中的一首,為與電影中的「黃昏」相呼應,而分享給各位:

《太陽西沉了》(註14)

1

你不用長久地焦渴了,

燃燒的心!

希望的諾許已飄在空中,

從陌生的嘴向我頻吹,

——浩浩涼風來了⋯⋯我正午的烈日猶當空:

歡迎哦!那來臨的,

颯然而至的風,

午後清涼的靈魂!空氣神奇而潔淨地流逝。

黑夜豈非用斜睨的

媚眼

在打量著我呢?⋯⋯堅強些,我勇敢的心!

無須問:為了底事?——2

我有生之日!

太陽西沉了。

平靜無瀾的水面

鍍了一層金。

岩石暖融融:

也許正午時分

幸福曾在上面打盹?

如今翠光搖曳,

青紫的深淵還閃動著幸福的神情。我有生之日!

黃昏降臨。

你半閉的眸子

已經灼紅,

你露水的淚珠

已經晶瑩,

你的愛情的紫霞,

你遲來的臨終福樂

已在白茫茫的海上靜靜移動⋯⋯3

死亡的

最隱秘最甘美的享受!

——我趕我的路過於匆促嗎?

如今,雙腳乏力了,

你的目光才把我迎候,

你的幸福才把我迎候。四周只有浪花和蜃景。

滯重的一切

早已沉入藍色的遺忘,

我的小舟如今悠閒地停泊。

風暴和旅行——它全已荒疏!

心願和希望已經淹沒,

靈魂和海洋恬然靜臥。

第七重孤寂!

我從未感到

更真切的甜蜜的安逸,

更溫暖的太陽的凝注。

——我峰頂的積冰尚未燒紅嗎?

銀閃閃的,輕捷,像一條魚,

我的小舟又將要乘風破浪⋯⋯

註釋

一、《繽紛青春耀舞台》〈劇場藝術知多少〉:20頁

二、W. Durant:《The Story of Philosophy》,陳文林 譯,台北:志文出版社,1995年,84頁

三、黃國鉅:《尼采:從酒神到超人》,香港:中華書局,2014年,64頁

四、吳旭時:《論亞里斯多德《詩學》之驚奇概念》,輔仁大學哲學研究所博士生,2016年,09頁

五、F. Nietzsche:《Ecce Homo》,劉崎 譯,台北:志文出版社,2014年,102頁

六、M. Tanner:《Nietzsche:A Very Short Introduction》,于洋 譯,南京:譯林出版社,2015年,16頁

七、陳鼓應:《悲劇哲學家尼采》,台北:台灣商務印書館,2014年,14頁

八、F. Nietzsche:《Die Geburt der Tragödie》〈譯者導言:二、日神和酒神〉,周國平 譯,南京:譯林出版社,2014年,09頁

九、黃國鉅:《尼采:從酒神到超人》,香港:中華書局,2014年,110頁

十、黃國鉅:《尼采:從酒神到超人》,香港:中華書局,2014年,114頁

11、J. Vernant:《Mythe Et Tragedie En Grece Ancienne Volumes》,張苗、楊淑嵐 譯,上海:華東師範大學,2016年,32頁

12、A. Lesky:《Gottliche und menschliche Motiuation imhomerischen Epos》,Heidelberg,1961年

13、J. Vernant:《Mythe Et Tragedie En Grece Ancienne Volumes》,張苗、楊淑嵐 譯,上海:華東師範大學,2016年,29頁

14、F. Nietzsche:《Dionysos-Dithyramben》,孟明 譯,上海:華東師範大學出版社,2013年,183頁

責任編輯:闕士淵

核稿編輯:翁世航