很多大小說家,處理的是傷害發生時真正要解構的事情,就看你要不要花上半輩子。

►【字母會】駱以軍 vs. 莊瑞琳:小說是艱難的生死之辯(上)

莊瑞琳:回頭來談《西夏旅館》。不只是這本書,有很多其他作品你都提到旅館,包括字母會的作品,你會去描述一個,或者就是城市裡面暫時停留的地方。不管你用旅館這個空間來形塑什麼主題,有可能是國族、歷史,或是個人不穩定的存在,我就在想為什麼你會不斷回到旅館這個狀態?

駱以軍:我自己也沒有這麼意識到,大約就是寫《西夏》的那段時間,剛好婚姻有些狀況,我那時候很喜歡去這種小旅館,還不是喜歡飯店。那時為了要找一個寫的地方,但不是那麼破爛,就很著迷台灣的那種小旅館。我這陣子很迷壽山石,有次看到一篇文章,像我爸這些外省人,當時一百萬國民黨部隊,連公務人員、眷屬可能有兩百萬,可能是中國最現代化的大型遷移,中國很多時候都有大型的逃難潮,但這次是在短時間內,把大數量的人移動到台灣來。

我看到有一篇在講說,當時在福州,有一個很有傳統的雕刻店叫青芝田,幾代傳下來都是雕刻大師,第三代陳可駱,我們不太知道這個名字,但原來是台北在白色恐怖年代做雕刻的鼻祖。那時候國共內戰,生意很壞,有一個同鄉就跟他說,我們搭船到馬祖,島上有美軍,也許可以比較賺到錢,他就拿個箱子放二十塊壽山石,有各種顏色,大概有賣了一塊,第二天就海峽封鎖,台海進入冷戰,一直到蔣經國解嚴。這個人非常衰,就提著箱子跑到吳明益小說的場景,當時的中華商場。其實一開始還沒蓋,四九年後有幾萬的外省人,這些人都不是公務員,是比較慘的老兵或逃兵,他們就沿著中華路的鐵路形成違建,貧民窟,後來拆掉了才有中華商場,陳可駱就在裡面。我覺得二十顆很像一千零一夜的故事,怎麼感覺會永遠拿不完。(笑)

你知道這些外省逃過來的,就算是高層文人,他會帶自己的一些印鑑,不可能會帶很多石頭,但台北從六〇到八〇年代,印石雕刻本來不應該是福州工,還是西門派,所以它在這邊很怪。後來石頭沒了,他有朋友在韓國,韓國當時七〇年代在炸馬路,炸到一種防火材料也是葉蠟石,比較好雕刻,運到高雄,他就整批買替代了壽山石,後來又用泰國石頭。師大附近的筆墨藝社,很奇怪的都是陳可駱的福州工。記憶裡我父親,在某個階段就會很著迷,要找方印老師弄個印才像個文人,可能都是因為陳可駱,所以台北在印石這方面很奇特,是福州工。後來到二〇一〇年後,田黃、雞血石這些又全部被大陸人買走。你看那個關於個人或他的族的記憶,其實是在那些美麗的石頭上雕刻,但這些石頭是放在行李箱糊里糊塗流亡的。而這其實是二十世紀下半葉台北的某一塊透明的蠟凍。

所以寫旅館,某些部分也不是故意,但這確實是外省第二代。很多外省第二代的話題,我還是比較動物性格的。至少我能處理的,我能夠把這個問題變成空間的表演,當時《西夏》大概就是這樣,剛開始沒有故意,後來就故意把旅館的部分架構出來。這是一個老話吧,因為這種非自然的,巨大的整批人遷徙,在短短半世紀兩代間,很難建立原鄉的穩定地圖,譬如馬奎斯的馬康多,童偉格的死靈魂們枯荒北海岸,我可能記得的,是我父親他們這樣的遷移者,手把手傳遞著他們來這異鄉之前的,一種變形的空間裡生存和說話的方式。譬如蘇偉貞有本小說叫《旋轉門》,這書名和小說其實非常準。這是多出來的時光,或像艾可《波多里諾》那唬爛出來的空間。他基本上是虛空中搭橋建棧,有本質的虛構性。這於是非常像當時我所感受的「旅館」。

但反過來說,我在西夏裡寫了一個圖尼可二號,其實是楊凱麟贈送的他父親和祖父的故事,事實上,我愈多聽一些本省前輩(包括我的牙醫)的故事,他們更像在歷史漂流木上伸爪抓著漂流的鬼魂。他們的成長過程,更有一種在不同旅館check in,然後check out的困惑悲哀。

莊瑞琳:你在幾本書裡面都在處理外省第二代,四九年之後的移民,他們之後的生活,那個異鄉人的狀態,那個異鄉不是你自己真正的異鄉,你也寫過你根本就生在這裡,但你要繼承這種異鄉人的意識。

駱以軍:幾年前在中山大學有辦《西夏旅館》的研討會,我就很害怕黃錦樹要宰我,斬首,以一篇論文斬殺我整個《西夏》的虛妄幻影……(笑)當時我不能接受,現在我可以理解,小說基本上就是一個死亡之活,你知道你在倒數死亡,變成一種投注。對黃錦樹來講,也許光譜上,我離開天文天心或張大春,又更偏遠一點,所謂偏離不是真正外省人的感受而已,因為那個感受到我這一輩,外省第二代的感受,跑到別人家,或者你的國亡了,到我這代會比較像是隔了一層玻璃,比較抽象,比較沒有那麼多證據。但黃錦樹的馬華是真正的滅絕,所有關於這個種族的整幅時間的記載,是滅絕的。包括他建構的馬華,其實是馬華留台文學史,現在連馬華那邊都要否證他。

我三十出頭時,是黃錦樹介紹奈波爾給我,那真是開了眼,我全面進去讀奈波爾,還有魯西迪,大約就是那時期,那有一種你「之所以是怪咖」,是超出你的個人、一整代人能決定的,是大航海時期歐洲之外的文明被殖民、重創甚至拔根而起的結果。這部分以一個馬華背景的創作者來說,是肉身真正感受到的魂兮無所歸往。他有次說很羨慕我寫出《棄的故事》,我覺得寫得很爛,不是什麼好東西,但他可能覺得這個完美隱喻被我竊取了。你要說外省掛的離散哀歌,陳可駱或者我父親的感受,我沒能力寫出來,可是老實講,外省掛跟馬華,外省掛還有一個掛,在很長時間,外省掛並不是真正的離散、時間感的死滅。它有一個很像南明小朝廷的內在時間感的盛裝流動。甚至以聶華苓來看,她也被捲入感受白色恐怖。以我來說,我只是因為無知,無所知,受到傷害。你可以說我的這種離散是後設學習,透過讀黃錦樹或他論述的馬華小說。

我有一個記憶。我媽有一個很要好的姊妹淘,家裡賣花生,因為她女兒後來過世,她很喜歡我老婆,認她做乾女兒。她的爸爸有一種他的憤怒,他是本省人,在那個年代念到師大中文畢業,後來在企業內部被鬥爭,有點憤世嫉俗。突然有一次他就跟我翻臉,說像你們這種外省人,我就受到很大的創傷。他受到傷害過,但我不知道,或者我可以說我爸不是兇手,但就看你要不要像葛拉斯的方式去處理,寫一個心靈史、傷害史,拉的高度要夠高。很多大小說家,處理的是傷害發生時真正要解構的事情,就看你要不要花上半輩子。

很怪,我寫《月球姓氏》時,三十出頭,我小時候記得的,和我父親一起逃難的那些叔叔伯伯,所謂老外省,彷彿還在昨日,我很清楚記得他們聚在一起說話的氣味、形容、義氣,或是各自老家的故事。他們的小歷史。但可能包括我父親,後來他們都死滅了,這種憑著不很遠的記憶之描摹,對我而言,突然就消失不見了。這種異鄉人的荒謬滑稽感,可能確實要像我這樣第二代,但自己也有一定年紀後,才有足夠的時間感去追擊捕捉。這件事在小說的動員上,也有很大的故事資產的問題,你看我真是怎麼也寫不出我沒經歷的,不管是白先勇,張愛玲;或譬如楊凱麟、潘怡帆、顏忠賢他們這樣的本省大家族,由盛而衰的故事資產。

書籍介紹

《字母LETTER:駱以軍專輯》,衛城出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:衛城出版編輯部/策畫

衛城出版自二〇一七年九月起,將用一年的時間,出版二十六冊《字母會》文學實驗創作與發行六期《字母LETTER》特刊,期許這一年的計畫,能為當代文藝愛好者,找到一塊文學討論的聚集地。《字母LETTER》是以字母會為核心擴散出去的文學評論雜誌,預計每兩個月出刊一期。

《字母LETTER》將以「封面人物」專輯,逐一深度評論字母會六位核心小說家:駱以軍、陳雪、顏忠賢、黃崇凱、胡淑雯、童偉格。第一期「駱以軍專輯」,以作家論、深度書評、專訪、外譯四個方向剖析駱以軍。作家論〈駱以軍與pastiche〉由字母會策畫者楊凱麟撰寫,德國哲學研究者蔡慶樺導讀評論難度最高的《女兒》,翻譯《西夏旅館》在英國筆會獲獎的辜炳達撰文講述翻譯五大難題。《字母LETTER》每期也將選擇一家獨立書店,由文學編輯專訪小說家,針對創作生命與文學座標建構訪談視野,第一期由衛城總編輯莊瑞琳在淡水有河書店訪問駱以軍,訪談貫穿小說家的啟蒙到成熟期,以及近三年面對生命崩壞的現狀。

Photo Credit: 衛城出版

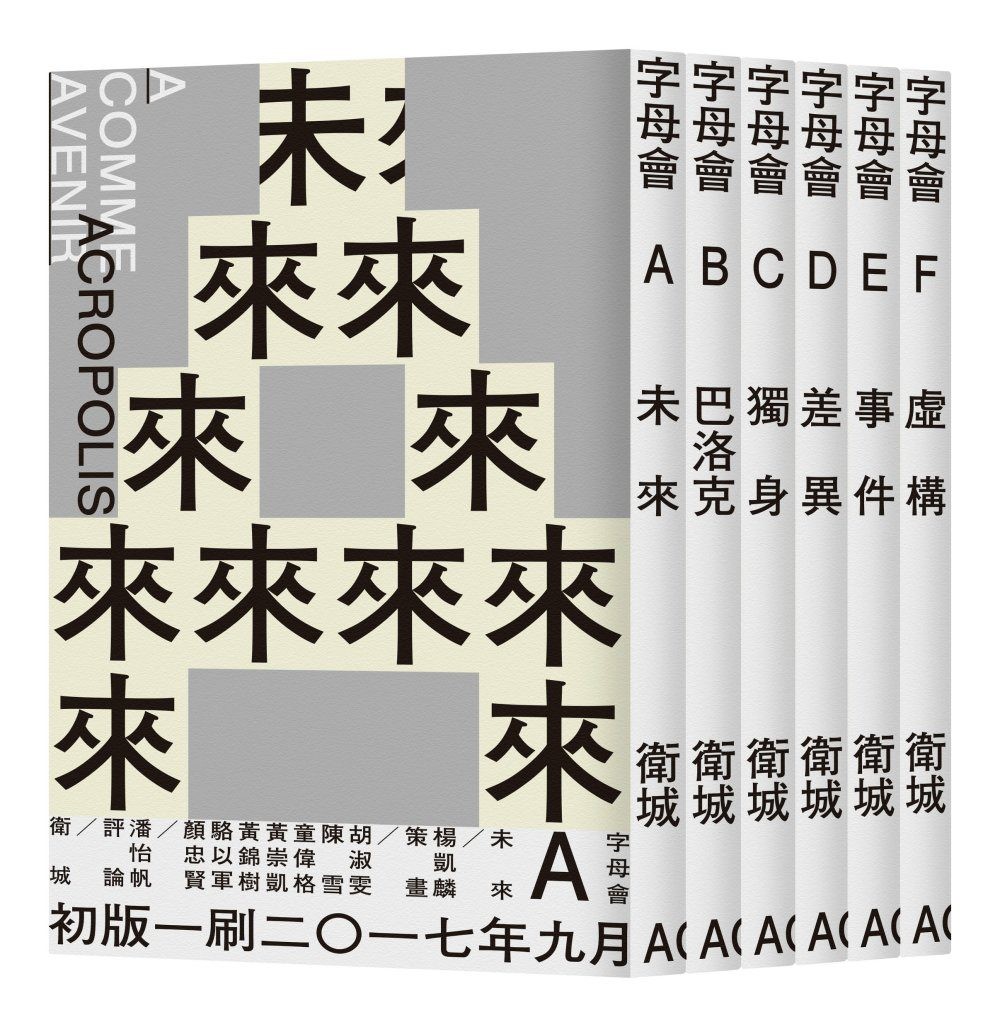

《字母會A-F(套書)》,衛城出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:胡淑雯、陳雪、童偉格、黃崇凱、黃錦樹、駱以軍、顏忠賢

策畫:楊凱麟

評論:潘怡帆

字母會以A to Z的詞典形式開展小說創作,企圖將當代華文創作放回世界思潮的對話當中,透過未來、虛構、單義性、精神分裂、賭局、零度……這些字詞的路標,指向華文創作有多少主題、技藝與可能性。二十六回合的創作像是一場漫長的文學實境秀,小說家輪番上陣,賦予每一個詞語多面體的意義,這些作品已成台灣當代的文學剖面。

本書特色

《字母會》將分四季出版,裝幀分別由四位設計師操刀。第一季A到F,設計者王志弘。

Photo Credit: 衛城出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯:潘柏翰