《幸福路上》是一部優秀細膩的動畫民族誌,透過探問幸福,我們在片中看到台灣社會幾十年來的變遷,也看到自己的影子。透過探問幸福,我們得以思考我們的幸福框架是什麼,而幸福又如何框架了我們。

文:郭佩宜(中央研究院民族學研究所副研究員)

什麼是幸福?

《幸福路上》電影的主角小琪天真地問。她的爸爸笑說這麼小就問這個問題,長大後會是哲學家喔~

媽媽立刻接著說當哲學家會餓肚子——這真是諷刺,認真探討幸福這個問題的人反而會不幸福?!

不過許多人對什麼是幸福、如何追求幸福快樂很有興趣。有人開玩笑說這個年代「到處都有幸福,至少書店裡面很多」,的確,在勵志指南、心靈雞湯區「幸福隨手可得」。如小琪爸爸所說,幸福是一個哲學問題,但心理學、經濟學談的人也不少——多到還被Sara Ahmed稱為「幸福轉向」哩,近年正向心理學、幸福經濟可是顯學,不知是否能讓作者與出版社不必餓肚子?

人類學在慢了好多拍之後,也開始探討這個問題。我看完《幸福路上》後忍不住翻了一下「幸福人類學」的一些討論,一面讀一面對照電影呈現的台灣社會。這篇芭樂文並非典型影評,而是把《幸福路上》當成一部民族誌來閱讀。如果還沒有看過電影不妨礙閱讀(但我強烈建議進戲院看這部好片),只需要知道這部電影主角是1975年出生在新莊的小琪,台灣近四十年的轉變與她的人生交織。文中舉例不是爆雷,通通都是身邊熟悉常見的經驗。

幸福可以排名嗎?

幾年前我在加州大學San Diego分校訪問時,Joel Robbins教授在系上做了一個演講,後來刊登於英國人類學旗艦期刊JRAI:"Beyond the Suffering Subject: Toward an Anthropology of the Good”。他指出人類學在異文化越來越全球化之後,新的研究對象多半是受苦的人(suffering subject),如弱勢、病痛經驗或底層人生,這是我們作為人文學科無可避免的關懷。我一直不是傷心人類學派的粉絲,也多少感到90年代後的人類學研究整體色調也未免太灰了,聽了真是心有戚戚焉。

Robbins教授從宏觀的視角盤點人類學的發展,進一步指出近年的一些研究開始出現反其道而行的走向,不約而同地探討不同社會的人如何創造美好(the good),包括價值(value)、道德(morality)、同理心、希望,以及幸福。其實古典人類學也觸及這些「新」課題,只是多半沒有理論化,而這些看似「正向人類學」(positive anthropology)課題的研究其實也含括了suffering的面向。

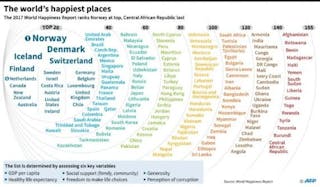

人類學開始探討幸福,其中一個很大的推力就是最新流行的「幸福排名」讓人忍不住眉頭一皺。不丹曾自詡為「世界最幸福國家」,強力行銷國民幸福指數(GNH,gross national happiness),以有別於追求經濟成長的國民生產總值(GDP)。媒體大幅報導這新的一波風潮,聯合國在2012年還將每年3月20日訂為「世界幸福日」。不過最新公布的調查,不丹在全球只名列84,前幾名多半是北歐國家——顯然如何計算指標加權本身就是一項價值判斷。

什麼是幸福?光是哪個字指涉幸福這回事就很難搞定了。中文的「幸」跟「福」兩個字都有豐富意涵(例如幸就有快樂、幸運等不同的面向,福就更複雜了),合在一起又有另外的意義,中文也經常把「幸福快樂」連在一起。英文也經常混用happiness、wellbeing等——但happiness並不只是簡單翻成中文的「快樂」,討論happiness的文章也多半會引述希臘概念將之分成hedonic(日常快樂)與eudaimonia(人生滿足),中文也常將happiness翻譯為「幸福」。《幸福路上》電影英文片名是On Happiness Road,比較貼近英語一般性的用法。光是這兩個語言就很難一一對應,更遑論全球那麼多的不同語言的所謂「幸福」。(因此這篇文章將暫不區分,以「幸福」一詞來暫代幸福、快樂、happiness、wellbeing等等相近但層次複雜的概念。)

當做調查者問「你幸福嗎?」,是在問同一件事情嗎?除了跨文化翻譯的混亂之外,幸福有單一標準嗎?不同地方、不同文化脈絡的人,感受、經驗、表達的幸福,可以用同一套格式來測量計算嗎?例如Iza Kavedžija指出調查中問日本人幸福分數偏低,未必是日本人很不快樂,除了要區分幸(shiawase)、與喜(ureshii)之外,更重要的是在其文化中這不是很合宜的問法,被問「你幸福嗎?」人們傾向謙遜地回答。就算是同一個國家裡面,如《幸福路上》的阿嬤說,「人只要吃得飽,就很幸福啦」,但小琪的爸媽、表哥、同學們,他們對什麼是幸福的想法與標準顯然不盡相同。

我們還可以更進一步問,人一定要追求幸福嗎?美國憲法把追求幸福當成重要權利,倡議幸福指數的人也預設了人類都追求幸福,但這真是普同的嗎?以上這些問題,都顯示了幸福不可以輕易量化排名,不同社會想的幸福不盡相同。前述的「幸福工業」將幸福當成客體化、可測量、可用來「科學地」制定政策的「東西」,此種源自效用主義(utilitarianism)的作法顯然大有問題。國民幸福指數原是對只重經濟發展或資本主義的一種反思,甚至是對西方主流的一種反動,然而「指數化」的結果卻又落入了另一個窠臼。

Photo Credit: Berghahn Books

然而雖然幸福千百種很難排比,但許多社會的確都很關心幸福,很值得探討。人類學家最擅長的就是文化特殊性與人類共通性的探討,當然不能在這個議題上缺席。在田野中,我們試圖理解一群人怎麼過日子、看待人生,其實也可以說一直在摸索幸福這個問題:一個地方、時代的人怎麼想像、估量與追尋幸福?

真正第一本討論快樂/幸福的人類學專書(編者如此宣稱),大概是2009年的Pursuits of Happiness: Well-Being in Anthropological Perspective。編者Gordon Matthews & Carolina Izquierdo認為雖然大部分人類學家認為幸福無法做量化排名那種「硬比較」(hard comparison),但並非無跨文化理解分析的可能,我們可以透過「軟比較」(soft comparison)——也就是透過跨文化的民族誌,進行一些小的規模的對話。

順帶一提,我在圖書館找相關書籍時,居然看到一本《快樂這回事:人類學家的發現》,大吃一驚,怎麼從來沒聽過?仔細一看,作者是Desmond Morris,他明明就是動物學家啦,以「裸猿」一書聞名,這本The Nature of Happiness根本與人類學無關,不知台灣出版社為何要瞎掰。勉強跟人類學拉得上邊大概是關於人類演化的一些簡略推想吧?這個出發點讓他特別強調的快樂是源自原始狩獵,滿足個人基本衝動,不快樂多半是這方面沒有得到滿足。(嗯,有夠簡單吧)這本書算是灌水之作,粗淺粗糙,最後還變成心靈雞湯,當然不列入幸福人類學的討論範疇。

當我們談幸福,我們其實談的是____

倫理學家Sissela Bok在Exploring Happiness: from Aristotle to Brain Science一書中俏皮地指出,「快樂」的定義就有如羅氏墨跡心理測驗一樣,「從你如何定義快樂,就知道你是什麼樣的人。」她說這雖是萬用句型,不過還是蠻有效的,一個人怎麼定義快樂透漏了她的「人格特質、期望與偏見」。的確,當我們試著回答小琪的發問「什麼是幸福?」,悲觀或樂觀、重視物質享受或靈性修行的人,會給出很不一樣的答案。這個問題直指一個人最重視的核心價值是什麼,甚至也可說就是在告訴別人「我是誰」、我是個什麼樣的人。

但人類學對於文化差異的敏感度,提出更進一步的看法:幸福不只是個人主觀的情感或期望,「什麼是幸福?」也反映了不同文化以及歷史脈絡,所形塑的價值觀體系的差異,亦即幸福有個人性也有集體性。當小琪與同學在屋頂想像自己長大要做什麼,聖恩想做大頭家、小琪想改變社會、貝蒂想要家庭團員去美國,有其個別性。然而幸福不只是內在、私人的事情,電影中小琪爸媽本來期待她當醫生賺大錢,這種主流的幸福圖像與台灣社會發展有密切的關係,而小琪決定要「走自己的路」,想從第三類組跳到文組,這種強調個人興趣追求自我實現才幸福的想法,恰反映了時代的價值觀變遷。美國夢、大頭家的幸福想像亦然。

多年後小琪再遇貝蒂,後者說她覺得自己現在「蠻幸福的」。幸福是私人個人的「感覺良好」,是心靈雞湯類書的基調,但這種想法其實蠻晚近的,如果發生在另外的時空,貝蒂可能就不會說出這種句子了。《幸福的歷史》(Happiness: as History)作者Darrin McMahon也指出,「一般人對幸福的理解——包括尋求幸福的方式,以及是否預期自己能夠獲得幸福——確實也隨著文化與時代的不同而常有天壤之別」。他花了厚厚一整本書討論「西方世界」的幸福史,例如希臘悲劇中幸福是天神的禮物,而羅馬時期則是喜悅與豐饒,亞里斯多德認為幸福並非感官感受,而是德性的生活。基督教裡幸福是神承諾的最後天堂,啟蒙時代開始扭轉幸福罕見稀有的想法,幸福開始成為世俗生活的期待,甚至是天賦人權、以及人生的追求目標。(極度簡化快轉懶人包)Sara Ahmed在The Promise of Happiness談到happiness這個字中hap有偶然、機遇與幸運之意,但後來逐漸演變成一種內在狀態,是人們可努力達致的目標,不快樂不幸福好像成為失敗的代名詞,也難怪教人幸福的書會賣。

西方世界之外當然又是另外的故事,這就輪到人類學家登場了。2015年人類學的重要新興刊物Hau: Journal of Ethnographic Theory有一期專號探討這個課題,主編的Harry Walker與Iza Kavedžija指出幸福的問題不只是個人感受與哲學,其實是整體社會文化的叢結。他們提議可以從價值或「什麼對人們重要」(what matters to people)切入,不同文化對幸福有不同的想像,衡量「幸福」這件事的重要性多寡也不同,而人們如何估量幸福,是以文化價值作為參考體系。

這期專號有幾個有趣的例子可以與《幸福路上》對話。Charles Stafford分析台灣及中國的幾個個案,雖然覺得跳很大,不過很有意思的是他指出家庭在幸福目標中扮演的關鍵角色——亦即追尋幸福不是個人的事,而是家庭的、代間共同的目標。電影中小琪要換選文組時,居然召開了家族會議(而且父母雙方的長輩都來了),這在西方較強調個人性的社會比較難想像。從這個角度看,電影中的確有很濃厚的、以跨世代為單位的幸福圖像。

不過片中呈現的台灣社會一定程度挑戰了儒家傳統,例如忠孝教條在片中未曾出現,小琪不念醫科或離開父母遠行,沒有人以「不孝」來責怪她;沒有忠黨愛國,而是經歷推倒威權的民主化過程。媽媽勸小琪生孩子不是為了傳宗接代,而是「夫妻感情會變好」。女性古老的三從四德也不是幸福的準則,單親媽媽被接納,也接納自己。Stafford文章中的呈現的台灣案例,代間關係似乎是義務,然而《幸福路上》呈現的代間關係——爸媽對小琪濃厚的愛,而小琪也真誠地關心爸媽,她貼心煮飯、送便當給當警衛的爸爸——回歸人的親密情感。

前面提及日本人被問「你幸福嗎?」傾向謙遜地回答。Iza Kavedžija在美容院研究老人互動時發現,日本人也未必認為幸福(幸shiawase、喜ureshii)是其追求的極致理想。美國人普遍視幸福快樂為持久的正面狀態,經常與成就以及開心有關。然而日本文化中談到幸福比較不著重於獨立或個人成就,而是平靜、平和,找到個人自由與群體和諧的平衡。

亞馬遜的Urarina人則有另一種型態的幸福美學。Harry Walker描述他們偏好「平靜」(tranquility),這倒不是內心平穩的情感狀態,而是指一種自由彈性的生活方式,不受打擾、沒有麻煩,也就是’nothing happened’的平順。然而相對於長期性的平靜,有時會有另一種短期的快樂,尤其是獵人們回來時人們充滿期待與興奮,也感到幸福。獵人們帶回的鮮肉滿足感官享受,分享又符合社會道德,兩種不同的快樂——類似前述希臘的hedonic(日常快樂)與eudaimonia(人生滿足)——並不衝突且得到平衡。

密克羅尼西亞的雅浦(Yap)則更直接地挑戰讚頌幸福這回事。Jason Throop認為雅浦人對幸福的態度曖昧,人們很少提及自己的「幸福時光」,硬要問的話,就是一些兒時回憶或樂在工作,他們比較愛談生命中的悲苦。這並非雅浦人喜歡受苦,而是受苦這件事讓人們能看見過去到未來的犧牲、照顧、歸屬,有道德光環,但幸福快樂只是短暫的,快樂的個人隱含了只顧自己而無法同情受苦的人或看到他人福祉。他以視域(horizon)的概念來解釋:為了幸福快樂,人會傾向看不見不幸福,於是這樣的視域窄化了社會連結與責任。還不懂社會道德的孩童快樂沒關係,工作是符合社會責任的,因此談談工作的快樂倒也可以。雅浦社會強調受苦(suffering)的道德性,人們喜歡強調共苦,而非自甘。

在這些跨文化萬花筒中,我們看到了幸福不只是個人心理狀態,同時更反映了文化價值觀,以及社會變遷。那麼台灣呈現什麼風景?《幸福路上》電影前段描繪了兒童單純的幸福感,有許多是物質上的小確性(新書包、電子錶、美國巧克力),有些則是家庭提供的安全與親密呵護,我們的文化不吝於也不怯於表達這樣的幸福時刻。小琪考上明星高中與最高學府、完成去美國的心願,同學聖恩則是開了自己的機車行、還買了房子,這些個人成就也符合台灣主流社會對幸福快樂的想像。然而電影也刻劃了小琪如何逐漸變得不快樂的過程。在學校她難堪地「學到」自己的母語是不入流的、原住民血統被歧視、階級落差的自卑、老師勢利作弊、成績代表人的價值,而阿文表哥的故事更讓她發現自由只是假象、偉人其實是神話。

有別於市長的兒子小時炫耀自己的家世,長大成為政二代複製個人的幸福,小琪打開視域,看見受苦的人——家庭不圓滿的貝蒂、從小就要幫家裡賺錢的聖恩、被國家暴力傷害的表哥、底層勞工、受父親盛名之累的陳幸妤、九二一地震無情粉碎的生命。當她從美國回來,看到新莊大排水溝整治為親水河岸,彷彿成為符合中產階級美學的幸福城市,對比的卻是自己的家庭經濟困頓,工傷後被退休得要去值夜班警衛賺錢的父親、撿資源回收誤觸法網的母親,還有兒子去美國後變成斷線風箏的寂寞阿姨。觀眾能夠同理她回家的選擇,或許因為我們認同的道德圖像是「同甘共苦」。

台灣人的幸福之路

什麼是幸福?

人類學家會說,回答這個問題要回到社會文化脈絡來看,而非放諸四海皆準。那麼台灣人如何想像幸福、如何鋪設、走上幸福之路?咳,這只是一篇芭樂文不是學術論文(雖然有些段落寫得有點像,拍謝),只可以確定的說,新莊有一條幸福路,台中有一條福人街,很多地方都有幸福之路——幸福之路不只一條。雖然這是有深意的比喻,但這樣收尾大概有點白爛吧?讓我們回到《幸福路上》提供的許多線索,姑且借片中出現的兩部卡通做引子,以有點芭樂的方式總結討論:

如果小甜甜嫁給安東尼,會從此過著幸福快樂的日子嗎?

你是幾號科學小飛俠?小飛俠打敗惡魔黨以後,人們會從此過著幸福快樂的日子嗎?

《幸福路上》邀請我們一起回味,也一起勇敢的問問題。首先是小甜甜問題。這部卡通在記憶中有許多粉紅色——假設沒有墜馬墜燈爆炸等意外,小甜甜跟安東尼、陶斯還是阿利巴在一起會最幸福?小時候同學們各有偏好。長大後回頭看,會發現這部卡通其實談了階級問題——貧窮的女孩與貴族世家世界的遭逢,進入上流社會遭遇許多折磨,但嫁入豪門真的是幸福的歸所嗎?

小甜甜所處的英國社會中,人生要設法「向上流動」,那是預設幸福的方向。台灣也有類似的主流價值觀,工人階級出身的小琪,被期待要透過念書、工作、結婚、甚至到美國,來達成(階級流動的)幸福。小琪的家庭相框清楚呈現了這些成就解鎖:考上明星高中(放鞭炮)、台大畢業(成就功名)、嫁到美國的結婚照(富裕歸宿)。事件發生的那段時間,人們感到幸福快樂——跟小確幸(吃美國巧克力、得到手錶禮物等)不同,這些事件不只是當下的快樂,更是走在通往幸福路上的重要里程碑。如同Joel Robbins談短時與長時幸福如何合流時分析的,亞馬遜的Urarina人看到獵人回來時很開心,因為接下來就會是分享獵肉的party time;覺得平靜才幸福的Urarina人覺得這樣的短時喜悅是OK的,因為分享符合社會性道德。此種短時快樂(hedonic)出現在實現重要價值時,與長期幸福(eudaimonia)能夠和諧。成就解鎖帶來狂喜,而成就是由社會文化價值觀定義的。

但小琪看著那些家庭相框,卻充滿疑惑——如果小甜甜如願嫁給安東尼,成就解鎖(財富、愛情、婚姻),但從此就過著幸福快樂的日子嗎?《幸福路上》一方面呈現了台灣主流社會的價值觀,但同時也提出質疑。有些人看了預告片就以為是懷舊、勵志片,其實恰好相反。如同Sara Ahmed所言:不只是社會文化建構了什麼是幸福,那些「幸福」的概念也會是影響人們行動,甚至形成一種魔咒,當我們無法達成,就面臨社會壓力與自我否定。《幸福路上》可以說是這些小人物試圖從多元的幸福想像尋找出路的故事。

再來是科學小飛俠問題。小時候同學們也是各擁其主,尤其分裂為喜歡1號還是鐵雄2號大明兩派。小飛俠的目標是要打敗惡魔黨,然而「成功」後,人們會從此過著幸福快樂的日子嗎?小琪的成長歷程中,惡魔黨很明顯地是讓她越來越不快樂的那些黨國教育框架,背後則是威權政治。片中巧妙地呈現了台灣社會的幾個重要snap shots:獨裁者駕崩(還兩位)、解嚴及社會運動、政黨輪替(還兩次),與她的生命歷程交織。小琪在解嚴後風起雲湧的時代走上街頭,參與了台灣政治轉型。然而惡魔黨乍看好像打敗了,台灣民主化了,但人們從此過著幸福快樂的日子嗎?還是發現大頭目死了,可是無名主宰卻又扶植了二代大頭目......(那個無名主宰到底是誰?有消滅的一天嗎?)

我看的那場有映後座談,第一位舉手的中年女性觀眾表示自己很感動,但導演為何要放那些政治元素到電影裡面呢?沒有的話就更好了。如果瀏覽網路心得文,也不難看到這樣的聲音。另一種心得則是只談小甜甜(女性成長、家庭劇),不談小飛俠。政治反感或避談政治的傾向,是台灣經歷殖民與白色恐怖後形成的傾向,尋求「社會和諧」。相反地,台灣近幾十年的政治歷程也出現了莊雅仲說的「民主大聲公」,小琪的爸爸聽地下電台,媽媽是馬英九粉絲,大家意見不同卻還是一家人。

幸福,真的只需要討論小甜甜問題,而不必碰觸小飛俠問題嗎?前面提到雅浦人對幸福快樂有所保留,認為專注在自己、家人追尋幸福會限制了視域(horizon),窄化了社會連結與責任。如果我們看不到(或假裝沒看到)阿文表哥被刑求的傷,看不到文化語言系統性歧視造成的苦,對政治、大環境冷感,個人真的能幸福嗎?這部影片沒有逃避這個問題,導演質疑單線式「進步史觀」,然而也不是天真的威權懷舊(你真的想要回到蔣經國時代,那個阿文表哥讀了史明的《台灣人四百年史》就被抓去警察局、而且這件事也最好不要講出來免得惹麻煩的年代?)。

在幸福人類學討論中,幸福關乎核心價值,形成一種與世界互動的模式,我們對幸福的看法形構了特定的視域,影響我們如何理解事情,更影響我們如何行動。幸福無法簡化為指標排名,也不只是個人情感,而是需要放在特殊社會文化脈絡中來理解與思考,而人類學提供的跨文化案例豐富了我們的想像,也有助於我們回眸自身。《幸福路上》是一部優秀細膩的動畫民族誌,透過探問幸福,我們在片中看到台灣社會幾十年來的變遷,也看到自己的影子。透過探問幸福,我們得以思考我們的幸福框架是什麼,而幸福又如何框架了我們。雖然不知道這樣的思辨與感受是否有助於得到所謂幸福,我們離開電影院,繼續在幸福路上,on the road。

延伸閱讀:社會學家的《幸福路上》觀後感:敢問「我們是誰、在追求什麼」,終將促成史詩電影

如有興趣的讀者,以下有本片導演宋欣穎的專訪內容,歡迎收聽與訂閱關鍵評論網所製作的《馬力歐陪你喝一杯》Podcast:

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航