本文將以新竹出身的張式穀為中心,考察日治時期公學校教師的人生故事,進而思考殖民統治對個人乃至社會的影響。

文:許佩賢(國立師範大學台灣史研究所教授兼所長)

醫師、老師,今晚你選哪一個?

日治時期台灣的菁英不是醫師就是老師的印象,可能是社會上對日本時代的普遍認識之一。其實這是因為在日本統治的前半期,殖民政府在中等以上教育,只開放培養醫師的醫學校及培養初等教師的師範學校(1919年以前稱為國語學校)。得以在新時代取得知識權威的,主要就是出自這兩所學校的醫師和老師。

日本統治以後,地方社會中,受了新式教育、回到地方上擔任公學校教師的人,經常是地方社會的中心人物。他們一方面擔任教育工作,有時也幫台灣總督府宣傳政令,從某個意義上來説,可以算是遂行統治的工具性存在;另一方面,他們是新知識、新文明的體現者,甚至也以他們的知識作為武器為民眾爭取權益,因而受到地方民眾的信賴與尊敬。然而,相對於醫生,我們對於台灣的公學校教師這個群體——他們在殖民統治期扮演的角色、他們在殖民地社會中的可能進路,乃至於其個人的出處——其實了解有限。雖然我們很熟悉許多有全島性聲望的政治社會運動者,如蔡培火、楊肇嘉、黃旺成、蔡式穀、簡吉等人,都是畢業於國語學校的「原」公學校教師。但是大家對於他們的認識,多集中於他們離開教職以後在社會上的經歷與活動,而且偏重其參與民族運動或農民運動的經驗,對於他們在公學校教師任職期間的經歷,或其轉換跑道的背景則較少提及。

本文即是從這樣的問題點出發,思考在殖民地統治下,一個有企圖心的殖民地青年,考上國語學校,回到家鄉成為公學校教師,他的人生會有什麼樣的可能性,終其一生擔任教職?出國留學?轉換跑道進入實業界?投入民族運動?還是出任公職?而又是什麼樣的政治、社會條件變化造就或限制了這些可能性。這不只是教育史的問題,也是思考殖民統治與台灣近代社會變遷的重要課題。本文將以新竹出身的張式穀為中心,考察日治時期公學校教師的人生故事,進而思考殖民統治對個人乃至社會的影響。

張式穀的生涯

張式穀1890年出生於新竹南門町,父親是當地有名的漢學者張麟書,1904年新竹公學校畢業,同年進入國語學校師範部,1909年國語學校畢業,回到母校新竹公學校任教,之後長期擔任教職。1920年地方制度改正,張式穀被當局選為香山庄長,離開教職,在庄長任內創立香山信用組合、香山漁業組合。1929年辭香山庄長,任大東信託新竹支店長。1930年台灣民報社辦理的議員模擬選舉中以最高票當選新竹州會議員。1932年,被指定為新竹市協議會員;1934年取得新竹區酒類經銷商資格。這段期間,他也擔任新竹商工協會會長、大同運輸合資會社代表社員。1937年出任官選新竹州會議員。戰爭期間掛名皇民奉公會新竹州支部參與及新竹市支會生活部長,但似乎沒有太多活動。戰後曾任新竹參議會議長、新竹市第一信用合作社理事主席、新竹縣議會議長等職務,於1977年逝世。

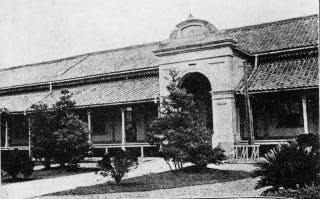

Photo Credit: 村崎長昶,《台北寫真帖》,台北:新高堂書店,1913年,頁 19。

Photo Credit: 《新竹國小老照片說事》,新竹:新竹市文化局,1998年。

Photo Credit: 《台灣地方行政》4:5(1938年5月),頁143。

張式穀值得注意的地方是:

- 他出身讀書人家庭,並非地主,沒有什麼家業,他的夫人是當地漢學者的女兒,他最重要的資本就是他所受的新式教育以及父親張麟書傳統文人的人脈;

- 他長期擔任公學校教師(11年);

- 他在台灣社會與殖民政府兩方面都得到信賴;

- 他一直在以新竹市街為中心的地方社會活動,沒有成為全島性人物;

- 他曾經擔任公學校教師,曾進入行政體系底層擔任庄長,有市協議會員、州會議員的經歷,他也參加商工會、信用組合,也得到專賣利權,幾乎台灣總督府在不同時期釋放出來的權力舞台,他恰好都恭逢其時。另一方面,他也在民族運動的文化協會青年活動及本土資本的大東信託活動。

如果只看其主要履歷,從公學校教師到庄長,再到上一行政層級的市協議員、乃至更上一級的州會議員,從政治參與的角度來看,毫無疑問的是一種職位、地位上升的「發達之路」。

一般所謂的「發達」或是「出人頭地」、「飛黃騰達」,大概可以包含兩種不同層面的「成功」:一是參政,在國家官僚體制內步步高升;一是事業上的成就,在經濟方面累積雄厚資產。而在殖民統治體制下的參政,卻可以有兩種正好相反的路徑,一是加入殖民體制,成為官僚,也可以包含透過選舉產生、進入諮問機關的議員。學校老師基本上也是屬於此類,而且占有相當大的比例。另一方面,站在民族主義運動的立場,對抗殖民體制,進行政治、社會運動,也可以說是另外一種參與政治領域的形式。在日本統治時期,雖然只有1920年代到30年代初期短短十數年之間,殖民體制容許這種政治、社會運動,但是不可否認的,對許多台灣知識菁英來説,這是非常重要的政治舞台。

從張式穀的生涯可以充分考察殖民地地方菁英在尋找自己的人生出路時,如何在殖民統治重重的限制中,在這三種「發達之路」中嘗試各種可能性——他如何被拉進協力機制,而又同時受到反殖民勢力重視、如何一方面參與協力機制,一方面也自主的參與各種地方社會的活動,為個人及地方社會累積實力。

小學老師的苦悶

1909年張式穀自國語學校畢業,以「訓導」身份分發到新竹公學校任職,月俸為16元。「訓導」是台灣人正式教師的職稱;日本人的正式教師稱為「教諭」。1909年以後,公學校教員資格改訂,台灣人訓導也可以透過檢定考試考取教諭資格。但是,每年通過考試的人極少,1912年,張式穀在任職3年後取得「乙種教諭」資格,連同該年度通過檢定的5人在內,全台只有11位台籍教諭。

升任教諭應該是台籍訓導「出人頭地」的表徵,然而實際上並沒有太多實質改變。張式穀升任教諭後,月薪從22元提高為25元,其後也是每年調高2-3元。25元的月俸,雖然已經是新竹公學校內台灣籍教師之冠,但事實上低於日籍初任教諭的薪資。

整體說來,公學校教師雖然有固定的薪水,但是到了張式穀任職的1910年前後,並不算非常優渥的待遇,甚至比普通文官的薪資還低。而在公學校中,存在著「日本人校長-日本人教諭(-台灣人教諭)-台灣人訓導-雇員、囑託」這樣的階級構造。台灣人訓導往上升等的機會極少,能否加薪端賴日籍校長的判斷,而升上教諭除了少額的加薪外,未必有實質地位的提升,由此可以想見公學校教師的苦悶。

張式穀從1909年任職到1920年被指定擔任庄長而離職,在公學校任職11年,與同時期公學校教員相比,算是久任其職者。在1910年代之前,地方上比較有企圖心的青年,進入醫學校與國語學校、之後擔任醫師或教師是僅有的選擇,但是,1910年代以後,顯然在社會上出現了一些新的可能性,更吸引他們,因此,出現明顯的公學校教師離職潮。與張式穀前後期自國語學校畢業的同事,幾乎都在義務服務年限期滿後或不久就離職,開始新的職涯。因為這個時期,正是台灣各項產業成長的時期,台、日雙語人才大受歡迎,尤其是國語學校師範科畢業的老師,不但有雙語能力,也受地方人士敬重,成為各行各業爭相爭取的人才。大批老師離職從進入實業界。

回過頭來看張式穀,他也具有同樣的條件,然而他沒有在這波辭職潮中辭職,頂著當地台灣人唯一教諭的光環繼續從事教職,一直等到1920年地方制度改正,由統治者指定他出任新的地方行政職務。為什麼他沒有辭職另外追求新的發展呢?離職創業,需要有基本的資產,也需要相關經驗。此時期國語學校出身者,不乏出身商家有一定的資本的人。張式穀的父親張麟書是當地宿儒,長期在新竹教授漢學,雖然得到當地讀書人尊重,但不算是有錢人。轉換跑道也需要考量機會成本,顯然張式穀轉換跑道的時機尚未成熟。

在行政體系中累積實力

1920年地方制度改正,頒布市街庄制,此時,張式穀被任命為新竹州香山庄長。香山庄與新竹街位置相鄰,1941年以後併入新竹市。市街庄制施行前,此處長期一直由當地士紳陳雲如擔任庄長, 1920年的庄長任命,對香山庄或陳雲如來說,其實是從「外地」空降來的庄長,以年僅30歲的新庄長張式穀的學經歷來説,代表的是受新式教育的新青年,報紙上便以「維新人物,斯文種子」來形容新庄長。

關於張式穀為什麼會被當局選上,並沒有什麼直接的資料可以說明。但從各地街庄長人選來看,可以看出總督府用人的原則有很大的改變。街庄行政是總督府要與台灣社會共治的一個平台,藉由將適當的人選拉進協力機制,減少被統治社會的反彈。而在不同的時期,殖民者要求的協力對象會因統治條件的變化而有所改變。有雙語能力又與地方新舊知識分子交好的張式穀,顯然符合此時總督府的需要。

張式穀從1920年就任庄長,到1929年辭職,在任9年,在同時出任庄長的人當中算是久任者。在庄長任內,可以確認的重要事蹟有1926年倡設香山信用組合及香山漁業組合,幫助農漁民的經濟生活,得到很好的評價。在庄長任內,除了在行政體系內,必然與其他日本人官僚建立了關係之外,也累積了人望以及金融產業的經驗,成為後來進一步發展的基礎。

小學老師開外掛

1929年因為庄內勢力鬥爭,張式穀辭去庄長職務,旋即出任大東信託株式會社新竹支店長。大東信託創於1926年,為台灣人自辦的金融機構,主張糾集台灣人的資金,供台灣人利用,可以說明民族運動勢力的大本營。由此可見,張式穀不只受到日本統治者的信任,也與台灣民族運動者保持很好的關係,得到雙方的信賴。

在大東信託任職,有比較多機會接觸到本地的商工業者,建立起新的人脈,開始在地方上的商工團體活躍,成為新竹商工團體的台灣人代表,對地方產業活動開始有發言權。

張式穀在參與商工會的同時,也正式進入實業界。1933年,他辭掉大東信託新竹支店長職務,轉而擔任大同運輸合資會社代表社員。大同運輸會社於1927年成立,詳細情形不是很清楚,應該相當於貨運公司。1937年時,資本額4萬圓,經營貨物代管、海陸運送業務。該公司營運得很好,張式穀每年從該公司配息即可得1,000元,和以前一個月20多元的月薪比起來,有很大的差別。

1930年新竹街升格為新竹市,原來的街協議會變成市協議會,重新派任協議會員。此時,台灣新民報舉辦模擬議員選舉,張式穀高居州會議員榜首,由此可見其在地方社會受到肯定的程度。1932年,張式穀被統治當局任命為新竹市協議會員,列名協議會員的台灣人,多半出身國語學校和醫學校。

在市會議員及州會議員任內,身為議員的張式穀,最主要的活躍場合自然是在議會。州會議員任內的資料比較少,從少數市協議會議員的相關報導,可以了解到張式穀比較關心台灣人子弟的教育問題,例如廢止學費徵收、增加公學校招生數等議題。

進入實業界的同時,1934年張式穀取得新竹區酒類經銷商資格。雖然酒類經銷也是商業活動,但因隸屬於總督府專賣政策,身為經銷商的張式穀也可以說一腳又跨回總督府的統治體系之中。總督府的專賣政策,給予特許者專賣利權,在當時即被視為統治籠絡手段。但也正因是專賣事業,所以取得專賣特許者,可以說取得成為富豪的入場券。

Photo Credit: 總督府專賣局新竹支局廳舍《台灣建築會誌》9:1(1937年),頁64。

張式穀擔任經銷商後,更進一步累積自己的實力及人脈。經銷商的利益到底有多少呢?當然,其利潤必然依各經銷商的經營手腕而有不同,但是一般說來,專賣基本上是高利潤、低風險的生意。此時張式穀擔任酒經銷商的年收入有3,400元,土地等年收2,200元,大同運輸合資會社年收1,000元。如果僅從收入來看,公學校教師的薪資完全無法與投身實業界的收入相比,特別是政府的特許行業。

「發達之路」被打上句點

對一個地方菁英來説,1930年代的殖民地台灣,是充滿了各種可能性的時期。除了自營商業的選項之外,社會上出現大量的、廣義的「政治參與」機會——包括各種商工團體、信用組合、街庄協議員或市會、州會議員。在這個充滿機會的時期,張式穀憑一身的學識、能力以及長期累積的聲望,一步步拓展發達之路。不過,他在取得這些資格、利權的同時,勢必也要表現出某一種與政權合作的姿態。1937年中日戰爭爆發後,此時剛被任命為州會議員的張式穀,便與同為州會議員的台灣人發起捐款活動,名義是因為台灣人沒有服兵役,因此透過國防獻金表達愛國舉動。1941年以後他出任皇民奉公會的幹部,應該也有不得不向殖民政府表態的意味。

1940年,張式穀州會議員任滿,未繼續連任;同年,大同運輸會社停止營運,同時他也失去酒類經銷商資格。張式穀在地方社會的活動,在達到頂峰的時期,一夕結束。到了戰局緊張的1940年代以後,張式穀的「頭銜」只剩下皇民奉公會的幹部,他的「發達之路」告終。不只是張式穀,這一年,全新竹州34位庄長,只餘7名台灣人;12名煙酒經銷商全部都是日本人。台灣人雖然還可以擔任各級議員,但此時的議會已經沒有什麼功能,「發達之路」的終結受到殖民政策極大的限制。張式穀再度登上地方政商界的舞台,就要等到戰後了。

從一人到一個時代

本文以過去未受到注意的人物——張式穀在日治時期的經歷,考察其人生道路中各個職位在當時社會的意義,及其與日本殖民統治的關係。

像張式穀這樣,日本領台時,大約正好是入學年齡,可以說是台灣第一代能夠接受完整新式教育的地方菁英。在1910年代之前,升學國語學校、醫學校,畢業後回家鄉教書或開業當醫生,幾乎就是這些台灣地方有志青年可以選擇的最好出路了。醫師這個行業,在台灣歷久不衰,但是,對於選擇國語學校的青年,當他們自國語學校畢業、回到地方擔任公學校教師的同時,台灣的產業正好開始有比較長足的發展,社會上各種產業有更好的發展空間及待遇吸引著這些青年教師。許多青年教師受到吸引而放棄教職,轉行從事實業,開啟與公學校教師完全不同的人生,其後以各種形式嶄露頭角。

1920年代,總督府透過地方制度改正,創造出相當多街庄層級的行政人員。許多家產雄厚的地方士紳,從日治初期以來即受到地方政府拉攏,擔任地方區長或庄長,至1920年地方制度改正之初也仍然保有其勢力。然而,1920年代以後,家業普通的新教育菁英,也有可能憑藉自己的實力,趁此改制之機進入行政體系,擔任庄長、庄協等職務,在地方行政體系中累積自己的實力。

對張式穀來説,民族運動陣營的據點與殖民政府行政體系並不是對立的。張式穀以其個人的學養及行事風格,同時受到台灣人民族運動陣營及殖民當局的看重。1930年代以後,總督府釋放了更多政治參與空間,除了州會、市會之外,信用組合、工商團體等,雖然名義上是民間團體,實則在政府強烈的規範之下運作,具有強烈的政治意涵。而藉由定期更新專賣利權的制度,可以讓總督府充分利用經銷商制度做為統治的籌碼,酬庸或拉攏特定對象。成功轉成工商界人士的張式穀,到了1930年代以後,其實力也已經大到可以取得專賣利權。

不過,不論是公學校教師也好,行政末端的庄長也好,工商業者也好,張式穀的發展都相當程度的受到統治當局的規範與限制。透過張式穀個人的人生歷程,我們可以看到在不同的時期中,他在總督府設定的框架中摸索「發達」的道路,或許這也可以視為是台灣地方菁英的一種典型模式。張式穀模式特別適用於1890年前後出生,在日本領台時正好達到入學年齡的世代。這個世代有機會接受新教育的人當中,有些因為家業支持,得以有更多的人生選項;也有少數人有機會到日本留學,而得以開闢更大格局的人生。然而,這個世代中最多數的受新教育者,很可能是像張式穀這樣,憑著一身的學識、能力,在地方社會、而且只在地方社會中活動,在總督府的框架中,累積自己的實力、摸索發達的道路。

筆者曾在某個通俗演講的場合,介紹張式穀的故事,當場就有朋友問說,張式穀是不是可以算「親日派」。我當時的回答時,「親日派」與「抗日派」二分法的論述,是否可以成立?而指出某人是「親日派」或「抗日派」是否真的可以幫助我們更認清歷史的多重面貌呢?我的答案傾向於否定。與其給他一個標籤,倒不如仔細探究像張式穀這樣的菁英,包括其言論表象及行動原理,才是於解明台灣社會殖民現代性中是不可或缺的課題。

*本文改寫自許佩賢,〈公學校教師的發達之路及其限制〉,《殖民地台灣近代教育的鏡像——1930年代台灣的教育與社會》(新北市:衛城出版社,2015年)

本文經歷史學柑仔店(kám-á-tiàm)授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航