德國學者說,歷史教科書對於二戰時期應有更寬廣的敘述,也應多加提及加害者當時的心理和行為,敘述德國整個社會中個體的複雜涉入,而不是簡化成希特勒一人承擔所有罪責。

文:陳宥喬(國立政治大學東亞所研究生)

歷史,時間上離我們遙遠了,空間上卻伴隨我們左右。

轉型正義主要牽涉兩個領域:司法和歷史。它必須是一個從各方下去運作、互相配合的機制,如同脣齒相依。

不只是尋求法律上的正義,不只是公開檔案還原歷史,不只是每年舉辦固定的紀念活動,長遠來看,如何能讓這段血淚史真正受到公民的重視和反思,經過一代又一代而不被遺忘,歷史教育是我們應該省思的課題。不再是趕課,同時趕走了學生對歷史自省的能力,不再是面對考卷上的四個選項,勾選出「正確」答案。

面對納粹大屠殺的歷史教育,在德國,我看到了從政府、博物館、研究人員到最前線的老師,他們說,「勿忘過去」(Remember the Past)這件事不能停止。

轉型正義典範的德國,它是如何教育人民這段傷痛的過往?

課堂中的歷史:遵守多元觀點

德國的歷史教學法遵守兩大原則:「歷史意識」(Geschichtsbewusstsein)和「歷史文化」(Geschichtskultur),彼此又互相連結。

「歷史意識」從1970年代成為教學指導原則,目的是讓學生意識到人類的存在、文化、制度和知識有它的歷史性,了解人類生活有三面向:過去、現在、未來,同時也是博物館教育和文化政策的中心思想。「歷史文化」則從1980年末漸受重視,更加表現歷史的多元性和生活習俗,鼓勵學生透過生活和媒體接觸歷史文化,形塑他們對歷史產生個人觀點的能力。

柏林與布蘭登堡邦(Brandenburg-Berlin)最新的歷史課綱與此呼應,透過電影、節慶、漫畫、展覽、紀念日、紀念碑、街名、藝術和廣告等媒介,讓學生反思和詮釋其中的歷史意義。來自不同媒介詮釋同一歷史的衝突,也提升了媒體教育的重要性。

而1976年形成的「Beutelsbach共識」名列三條德國公民教育的最低準則,分別是禁止抑制學生的想法、多元處理具有爭議的主題,以及鼓勵學生發展個人興趣。

德國聯邦公民教育中心執行長克呂格(Thomas Krüger)接受《維也納日報》(Wiener Zeitung)專訪表示,面對如今歐洲極右翼政黨的議題,要求老師客觀地教歷史的觀念是錯誤的。「Beutelsbach共識」指出,歷史,「必須要被有爭議地教」(kontrovers unterrichtet werden muss)。對有爭議的歷史事件和現象,應是多元觀點並陳,讓學生在課堂上思考和辯論。沒有所謂特定的政黨紅線,問題在於它的理念是否與憲法有衝突。

那麼,德國老師如何教學生歷史?

瓦爾特克(Elisabeth Waltke)在布萊梅邦(Bremen)一所中學任教,她告訴我,在一堂45分鐘、每星期兩小時的歷史課,課堂討論以教科書中的原始文件為基礎,引導學生去看這份文件的作者、主題和內容,接著請學生發表意見。課堂練習分為三個階段,從解釋、分析到評價,她表示,這也是大學入學考試歷史科的三大題型,給你一份史料,問你這三個問題。豐富的文獻,使得選擇教材是教學最大的挑戰。

瓦爾特克邀請我旁聽他們室外的歷史課,來到位於市政廳、由布萊梅學校博物館(Schulmuseum Bremen)主辦的學生特展「別相信任何超過30歲的人!」(Trau Keinem Über 30!),廣聚布萊梅邦13個中學班級、超過300位學生所組成的作品,透過物件裝置、繪聲繪影表現1960至1975年德國中學及青少年文化。展覽有專門的導覽員向師生介紹其他學校的作品,解釋作品背後的時代意義。

學生們都很注意聆聽,瓦爾特克也不時點名,請他們發表感受。導覽尾聲,有位老先生向我們走了過來。他過去也是一位老師,向學生們分享鄰近展示櫃中一本雜誌封面和封底,頓時,全班發出豁然開朗的笑聲,原來封面是全體老師合影,而封底是學生模仿老師的姿態合影。

導覽完畢,我跟著幾位學生去看其他班級的作品。其中一攤用彩色棉線吊掛數張黑膠唱片,中間黏上歌曲介紹和歌詞的時代意義,附上幾個耳機播放60年代的流行搖滾樂。他們開心地邊聽,身體跟著旋律上下扭動。

「您覺得德國的歷史教育成功嗎?」

她沉思一會,表示自己是一個實踐者而非學者,沒有足夠的知識來判斷整體而言是否成功,但以考試題目、學生課堂參與度而言,她認為是成功的。「至少我的班級學生都很投入在課堂的討論」,瓦爾特克自信地說。

歷史教育是學習多元觀點,不是只背誦哪個時期是由誰統治,而是更深入去探討時代背景下的政治和社會,她一再強調。「歷史是一門思考的學科。你記得並感受它。你提起對於過去的疑問:我們記得了什麼,以及為什麼它重要?」

永遠需要修訂的歷史課本

「有沒有聽過奧辛維茲(Auschwitz)?」

「沒有。」

電影《謊言迷宮》(Im Labyrinth des Schweigens)中追求真相的記者隨意在辦公走廊攔下幾位年輕職員,所得到的答案。課本拒絕陳述的歷史,一個今日世界知曉的駭然地獄,戰後花了近20年,德國才從享受經濟復甦的氛圍甦醒,歷史的傷口如緊緊密封的花苞,漸漸向外綻放。

1963年由檢察總長弗利茲・鮑爾(Fritz Bauer)催生的法蘭克福大審,是德國司法體系首度對納粹戰犯進行審判,成為世界第一個審判本國戰犯的國家。源生於對艾德諾總理(Konrad Adenauer)長期執政的反抗,年輕世代透過六八學運掀起一波新左派浪潮,追問上個世代的集體歷史罪責。

因此,德國教科書關於二戰史的敘述,從50年代枝微末節、強調戰爭輸贏的描述,到60年代末,形成「民主與獨裁」的框架,至今仍是主導編寫的核心概念。

德國教科書是採用一綱多本制度,每個邦有自主修訂課綱的教育權,採用柔性課綱,即不硬性規範所有的章節細目。以柏林與布蘭登堡邦為例,最新的歷史課綱(Rahmenlehrpläne Geschichte)分為必修與選修單元。在必修二戰單元「民主與獨裁」的框架下,學生認識和分析威瑪共和國時期的機會與挑戰,理解國家社會主義(National Socialism)統治下的意識形態基礎和政治結構,以及透過此時期的歷史案例來了解獨裁統治。子主題則分為「第一次世界大戰」、「威瑪共和國」、「第二次世界大戰與大屠殺」、「在德國和歐洲對納粹的抵抗」、「歷史文化:記憶過去(東德和西德)」。選修則羅列數個主題可供出版社彈性選擇。

課綱也提醒教師,該主題有不同教學方法的可能性,如分析案例、閱讀傳記或延伸至區域歷史,利用影視媒介主題式學習,為學生開闢當代的詮釋。短短A4半頁篇幅,扼要地反映柏林與布蘭登堡邦九年級歷史教科書關於二戰書寫的基調。

課綱如何落實在教科書上?以韋斯特曼出版社(Westermann)於2018年出版柏林與布蘭登堡邦九年級學生的歷史課本為例,在每個單元後附上自我檢測表,羅列各子主題並附上相對應的頁數方便複習。

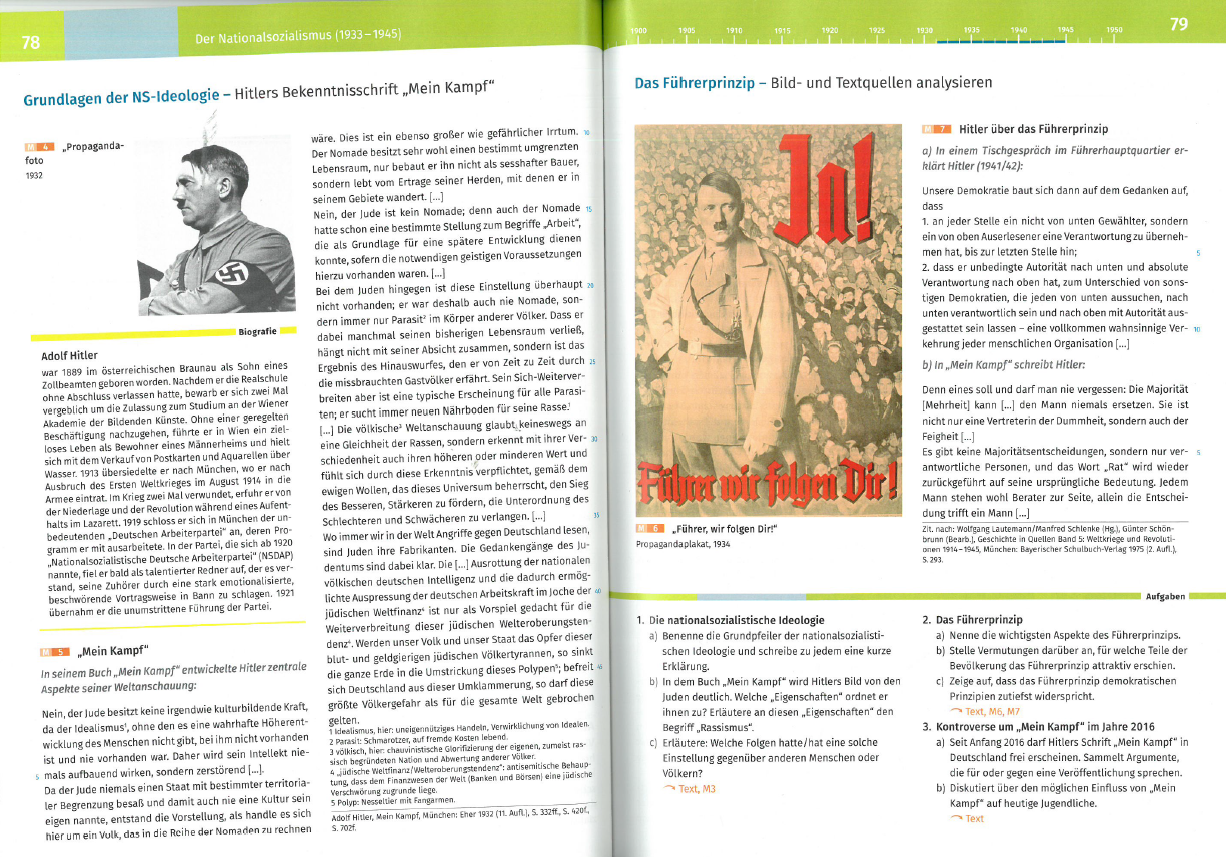

「國家社會主義時期是德國一段最為殘酷、最為糟糕的歷史。這項罪行是如此可惡至極,似乎不可能解釋這一切。」在介紹納粹黨執政時期,第一段就開門見山,運用了長達70頁的篇幅向學生介紹納粹黨的興起、權力鞏固、組織和二戰屠殺行為如何影響德國乃至歐洲、全世界,不時穿插現代觀點。

整本課本中穿插幾個課堂練習(Sprachbildung),例如教導學生如何組織句子,表達觀點;訓練單元則是教學生如何去看一個政治演說、運用第一手資料等。當提及希特勒(Adolf Hitler)煽動性的演說是如何讓人民取信,隨後就有兩頁篇幅,教學生如何去處理一個政治演說並附上實例練習,如何從中分析、敘述、詮釋到批判,告訴他們要有自己的一套衡量標準,不被政治人物的說詞帶著跑。至於如何處理第一手資料,先清楚其分類,再辨識,然後分析,傳授學生基礎的研究方法。

自2012年設立「年度優良教科書獎」以來,艾克特國際教科書研究中心(Georg Eckert Institute for International Textbook Research, GEI)與聯邦公民教育中心(Bundeszentrale für politische Bildung)和教學聯盟(Didacta Association)合作,每年評比全德國中小學各科教科書,審核標準從教學理念、主題相關性、學生導向程度、複雜性到設計,鼓勵出版商和作者在教科書上不斷改正、發展、創新。

GEI的原型來自於一戰後國際聯盟(聯合國前身)倡導國際教科書改革,但目的是藉由書本醜化敵對國的形象。二戰後聯合國教科文組織(UNESCO)承接這項改革,當時德國委員會的主席是歷史學家艾克特(Georg Eckert),直到他1974年去世,生時致力於教科書合作和歷史教學法的國際交流,主要對象是德國鄰國和二戰時的敵對國,包括1951年法德教科書委員會的「歐洲歷史上有爭議問題的法德協定」,以及1975年與波蘭、1985年與以色列分別簽定對教科書內容的共同建議。

在2015年與UNSECO共同發表《有關納粹大屠殺國際教育現況:全球教科書與課程設計調查報告》中提及,德國教科書擅於書寫意識形態的主題和處理文獻,卻弱於體現「合作下的討論」(Discussions of collaboration)。「針對二戰時期,德國教科書是非常國家化、非常自我中心的描述,而且非常、非常少,幾乎是沒有提及其他國家在二戰時期的作為;然而戰爭為何發生,正是因為有國家互相合作。」身為作者之一、GEI學者卡里爾(Peter Carrier)表示。

針對二戰主題「民主與獨裁」的框架,卡里爾認為這樣的詮釋有爭議。他解釋「民主與獨裁」是德國舊有冷戰時期的敘述主線,這是一種政治的分類而不是從歷史的觀點而論,應再減少偏意識形態的論述。

卡里爾建議,教科書對於二戰時期應有更寬廣的敘述,也應多加提及加害者當時的心理和行為,敘述德國整個社會中個體的複雜涉入,而不是簡化成希特勒一人承擔所有罪責。

就如漢娜・鄂蘭(Hannah Arendt)在目睹耶路撒冷大審,對最終解決方案執行人艾希曼(Adolf Eichmann)的審判,提出「邪惡的平庸」(The Banality of Evil)一詞,普通人也能犯下滔天大罪。

相關文章︰

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航