人類學的奠基人之一馬林諾夫斯基在田野中面對著各種誘惑、軟弱和絕望,其他的人類學研究者也必然一樣——他們需要感到解脫,由此才可以放下道貌岸然的架子,以一種更為真實、謙和、樸實的心態面對被研究者和被教導者。

文:王銘銘(北京大學社會學人類學研究所教授、博士生導師;新疆師範大學天山學者特聘教授)

中文版序

「如果說查爾斯.達爾文是生物學的原型人物,那麼,勃洛尼斯拉夫.馬林諾夫斯基(Bronis.aw Malinowski)便是人類學的原型人物。」《寂寞田野——一本嚴格意義上的日記》(以下簡稱《日記》)正是這位「人類學的原型人物」留給我們的一份珍貴遺產。

一八八四年四月,馬林諾夫斯基出生於波蘭克拉科夫的一個書香門第,其父路吉安(Lucjan Malinowski)是著名的語言學家,任職於亞捷隆大學(Jagiellonian University),母親約瑟華(Józef Malinowski)來自地主家庭,受過良好教育。馬林諾夫斯基六歲喪父,由寡居家中的母親教導長大。少年時代,由於身體虛弱和患上了嚴重的眼疾,馬林諾夫斯基從學校休學。眼疾痊癒後,他同母親開始到非洲、地中海沿岸、大西洋上的一些群島旅行。這段經歷給馬林諾夫斯基的心靈留下了深刻印記。一九○二年,馬林諾夫斯基進入波蘭亞捷隆大學哲學系學習。在哲學之外,他還修讀了波蘭文學、數學、物理學、植物學、微生物學、心理學、教育學的課程,並逐漸對家庭、社會和民族學產生興趣。他的三位主要老師均深受馬赫(Ernst Mach)的認識論的影響,後者的理論具有濃厚的方法論個體主義和經驗主義色彩,這點對馬林諾夫斯基深有影響。在完成學位論文過程中,馬林諾夫斯基再度因病隨母親前往熱帶島國旅行。

一九○八年,二十四歲的馬林諾夫斯基告別了故鄉和寡居的母親,先到德國萊比錫留學兩年,主攻物理和數學,並在期間旁聽了一年民俗心理學家馮特(Wilhelm Wundt)開設的課程。一九一○年,馬林諾夫斯基以碩士研究生的身分到倫敦政治經濟學院(London School of Economics and Political Science)就讀一年,接受以研究婚姻史聞名的社會學家愛德華.韋斯特馬克(Edward Westermarck)指導,並於來年回國後發表文章批評弗雷澤對婚姻的論述。一九一三年,他以講師的身分回到政治經濟學院,同年發表第一本英文著作《澳洲土著家庭》(The Family among the Australian Aborigines),取得博士學位。

一九一四年,「三十而立」的馬林諾夫斯基取得講師職位,在查爾斯.塞里格曼(C. G. Seligman)教授引薦下獲得資助,準備趕赴澳洲研究圖騰制度。然而在七月抵達澳洲,輾轉於雪梨、墨爾本之際,第一次世界大戰爆發了。由於當時的澳洲仍屬英國,而身為波蘭人的馬林諾夫斯基屬奧匈帝國公民,為了避免遭遣返,他通過與澳洲政府斡旋,最終獲得研究許可,獨自進行田野調查(這在當時還算鮮見,當時的調查大都是團隊合作),從一九一七年九月一日到一九一五年五月,在紐幾內亞(當時由澳洲政府管轄)南部的邁魯(Mailu)島上從事研究,此間學習了土著語言。一九一五年五月,在偶然機緣下,他決定到東北方的初步蘭群島(Trobriand Islands)進行下一步研究。

一九一八年,馬林諾夫斯基完成田野調查,暫時回到墨爾本,隨後與埃希.曼森(Elsie R. Masson)結婚,但不久卻生了場大病,於是在回歐洲前又到加那利群島(Islas Canarias)療養一年,並著手撰寫《西太平洋的航海者》(Argonauts of the Western Pacific)。

一九二一年,馬氏攜妻回到英國,隨即於倫敦政治經濟學院擔任民族學暑期課程的兼任講師。

如其中國學生費孝通先生記述的:

這樣一個有家學淵源、天資卓絕、經過波、德、英三國高等學府名師培養,又得到了長期實地深入現場調查機會的學者,在一九二一年從澳洲回到倫敦,一九二二年在母校就講師職時,他發現踏進的是一個形勢已大變了的世界。大英帝國在這場大戰裡名義上是屬戰勝國,但所受的打擊是嚴重的,它的帝國基礎殖民地已經動搖。十九世紀稱霸時代的那種咄咄逼人的氣勢開始下降,歷史進入了帝國瓦解的一代。始終離不開時勢的學術已不能在老路上繼續下去了,正在呼喚新的一代的誕生。

馬林諾夫斯基的主觀條件正好適應了時勢的需要,一九二二年,他正式出版第一本實地調查報告《西太平洋的航海者》,一舉成名,成了社會人類學新興一代的代表作,不久被任命為倫敦大學學院首位社會人類學課程教授,過了不惑之年的馬林諾夫斯基一九二七年升任該系主任,直到一九三八年他離開英國為止。

二十世紀二○年代至三○年代,基於其在初步蘭群島的研究收穫,馬林諾夫斯基發表了一系列論著。除了享譽學界的《西太平洋的航海者》之外,還有《原始心理中的神話》、《野性社會的犯罪與習俗》、《野性社會的性與壓抑》、《野蠻人的性生活》、《珊瑚花園與其巫術》。

在一部長達六百九十頁的關於馬林諾夫斯基早期生涯(一八八四——一九二○)的傳記中,楊(Michael Young)以「奧德賽」來形容馬氏的人類學經歷,他在開篇評論道:「馬氏生逢重大的轉折時期,其間,爆發兩次世界大戰,出現現代主義。」作為一位「原型性的人類學家」,他締造了一個與時代相關聯的學派。馬林諾夫斯基偶然或必然地在第一次世界大戰期間漂泊到初步蘭群島這個「荒服」從事實地研究,實現了一次漫長的地理與文明距離的跨越,又偶然或必然地在戰後依據其所見所聞為西方世界繪製出了一幅人文世界的圖像,將遠在他方的初步蘭群島島民描繪成近代歐洲人的「同代人」,從而實現了文明的移情。他拒絕以歐洲文明為準則來劃分進步的階段性,主張賦予一切文化以同等價值。

他致力於改變自信的近代西方學者依據文明高低來臆想歷史先後的習慣,為此,他身體力行,「神入」於他者中,與土著人密切接觸,諳習其「實際生活的不可測度方面」,研究他們的制度、習俗和信條,分析他們的行為和心理,理解「他們賴以生存的情感和追求幸福的願望」,創建了現代人類學田野工作法。他透過貫通他我,從「野蠻人努力去滿足某些渴望,去實現他心中的價值,去追隨他的社會抱負」等事實中,「生出一種對這些土著人的努力和抱負的親和之情」。馬林諾夫斯基相信,「透過認識遙遠而陌生的人性,我們會看清我們自己」。

在評價馬林諾夫斯基在人類學學術史上的地位時,費孝通先生曾做了以下發言:

如果說馬老師是在二十世紀初年手執功能學派的旗子,插上英國人類學的領域,成為這門學科老一代的接班人,傳遞這根接力棒的,我想說,正是當時高居在這角文壇上的大師詹姆斯.弗雷澤……

要理解英國人類學歷史上這次交班的過程和內容,新舊兩代究竟有什麼區別和有什麼聯繫,不妨並排著讀一下弗雷澤的《金枝》和馬老師的《西太平洋的航海者》,也許可以得到一點啟迪。

弗雷澤的文筆不失古雅暢達,他的思路縝密匯通,令人折服。可是在我看來,他始終擺脫不了十九世紀風行歐陸,特別是以英倫三島為中心的那一股社會思潮。這個思潮的中心觀念就是被當時學者們視作權威的社會進化論。

……《航海者》給讀者勾畫出和《金枝》完全不同的一幅畫面。在他筆下,西太平洋小島上的土人儘管膚色、面貌、語言、舉動迥然不同於倫敦學府裡的人士,但是他們在喜怒哀樂,愛恨信疑上卻並無軒輊。如果你能像馬老師那樣進入當地土人社會的各種角色,你就會覺得這些「老黑」和我們當前的左鄰右舍並無太大區別。讀了《金枝》我們會覺得自己高人一等,讀了《航海者》就會由衷地覺得四海之內,人同此心,都在過著人間相似的生活,甚至會感歎,人世何處是桃源?

馬林諾夫斯基聲名鵲起,影響不局限於人類學界,他的《西太平洋的航海者》飄洋過海,被法國社會學年鑒派莫斯(Marcel Mauss)長篇徵引,成為其「全面性報償(total prestation)」之說的主要民族誌來源,當經濟學家卡爾.波蘭尼(Karl Polanyi)在思考社會與經濟制度的關係時,又給予他關於「鑲嵌」之說方面以極深刻的啟發。作為一位導師,馬氏更吸引了大批青年才俊——後來成為英國人類學界頂梁柱的弗斯(Raymond Firth)、埃文斯——普理查德(E. E. Evans-Pritchard)、利奇(Edmund Leach),創建一個美國社會學學派的帕森斯(Talcott Parsons),及對第三世界社會科學有最傑出貢獻的費孝通先生,都曾師從於馬氏,接受知識的洗禮。

馬氏於一九三八年離開倫敦政治經濟學院,到美國先是度假,接著,他接受了美國耶魯大學聘任,擔任該校教授。在耶魯,馬氏以墨西哥中部的查波特克人(Zapotec)聚落為調查地點,於一九四○年與一九四一年的暑假期間展開短期的田野調查。

馬林諾夫斯基於一九四二年五月一日心臟病發去世,享年五十八歲,此刻他早已過了「知天命」之年,但不幸未能進入「耳順」和「從心所欲,不逾矩」的階段。

據其遺孀(第二任妻子)瓦萊塔(Valetta Malinowska)所述,一九三八年,馬林諾夫斯基出發去美國前,將一大部分手稿和田野資料留在了倫敦經濟學院,接受了耶魯大學的聘任後,他謹慎處理了這批材料,揀其要者,寄到紐黑文(New Haven),在整個戰爭期間,剩下的大部分書籍和論文都存放在倫敦經濟學院。在紐黑文時,他的部分材料存放在家裡,其他材料則存放其在耶魯研究生院的辦公室內。馬林諾夫斯基心臟病突發去世後,他的學生和摯友菲利克斯.格羅斯(Feliks Gross)博士擔任馬氏文檔的整理工作。在整理馬氏生前文章與書籍的過程中,發現了一本厚厚的黑色小筆記本,幾乎全部用波蘭語寫成,這就是後來出版的《日記》的手稿。

此後,瓦萊塔便小心翼翼地保管它,在一九四六年移居墨西哥時,都隨身攜帶著這本日記。戰後,原來存放馬林諾夫斯基文章和書籍的倫敦經濟學院將他的手稿、筆記和書籍統統寄給了瓦萊塔。一九四九年前後,數量龐大的文字資料到達墨西哥,其中有兩個裝著筆記本的信封:一個信封上寫著「早期波蘭語日記」,另一個寫著「日記」。這些小本日記都用波蘭語寫成,她把它們和在耶魯大學發現的那本筆記本放在一起,計劃在未來某天將之翻譯成英文,甚至對外出版。一九六○年末,瓦萊塔在紐約跟馬林諾夫斯基的出版商提起了這些日記,雙方達成協議,最終決定將其出版。

《日記》題目是後取的,其第一部分涉及他在邁魯的早期調查,第二部分則涉及他在初步蘭群島最後一年的情況,比較全面地反映了馬氏在對經驗調查進行理論研究後開始在紐幾內亞展開田野工作的過程。

《日記》之所以被形容為「嚴格意義上的」,是因為它具有高度的「非正式性」,沒有偽裝地記錄下馬氏在島國的經歷。如弗斯指出的,《日記》是馬氏職業生涯最重要時期的參照,既包含著馬林諾夫斯基對紐幾內亞妖嬈風景的優美描述,也包含對他自身性格一覽無遺的展示。在不少地方,馬林諾夫斯基記錄了實地研究的情況,這些內容構成了其研究進展的良好說明。《日記》沒有掩飾與「慎獨」二字相悖的任何事項、任何意念,在不少記錄馬氏與土著人的交往之處,時常透露出一位高高在上的白種人「擁有」的島民殖民心態,絲毫不隱瞞這位白種人在「島國小黑人」面前自鳴得意的感覺。如斯特金(George Stocking)指出的,馬氏有好色之嫌,《日記》的不少地方有時流露出他對白種婦女的念想,有時不禮貌地記述作者對於土著女性的不雅評論。

於是,如葛茲(Clifford Geertz)所言,在不少地方,《日記》「既沒有記錄他的日常活動,也沒有反映這些日常生活對他個人的影響,而更多是精神中的場景:他的母親、一個分道揚鑣的舊友、一個曾經熱愛又拋棄的女人和另一個深愛並渴望迎娶的女人……成為了故事的主角,而這些人事都遠隔千里,凝固在沒有時間的思念中,在他心中一遍一遍地上演。在這本日記中,眼前的南海反而在舞臺之下遙遙相望,不過成為了一個有利可圖的觀察對象和不斷激怒他的源泉」。

Photo Credit: Unknown @Wikimedia Commons Public Domain

Photo Credit: Unknown @Wikimedia Commons Public Domain 《日記》難懂和潦草之處也頗多。馬氏用英語和科瑞維納語記田野筆錄,寫日記時卻主要用波蘭文,運用大量自己才能懂的簡寫和省略(如將「殖民政府辦公室」簡稱為M. G.),記錄事件時,時常草草記下一些關鍵詞,記錄對報導人的採訪事件,只寫下報導人的名字。馬林諾夫斯基在日記中隨意在波蘭語、法語、義大利語以及當地語言(莫圖語、邁魯語、科瑞維納語)之間轉換,在日記第二部分,當地語言出現的頻率更是逐漸增高(英譯本只將波蘭語譯為英語,其他語言都原樣保留)。《日記》中涉及歐洲的人名和地名眾多,一些是為人熟知的人類學者,一些則是馬氏個人的故交,而地名則是馬氏曾經生活或旅行過的地方。對待自己的欲望和情感,日記中的馬林諾夫斯基也非常隨意、坦白。

一本誠實的日記,若是出自一位常人之手,興許會被認為合情合理,但它卻偏偏出自一位非凡人物,透露出了與他生前公開發表的文字相悖的信息。

對於他要開創的現代人類學視野,在其《西太平洋的航海者》最後一頁,馬林諾夫斯基說了這麼一段令人難以忘懷的話:

……我們可以進入野蠻人的意識裡,並透過他的眼睛觀察外面的世界,感受一下他的感受——但我們最後的目的是豐富和深化我們的世界觀,瞭解我們的本性,並使它在智慧上和藝術上更為細緻。若我們懷著敬意去真正瞭解其他人(即使是野蠻人)的基本觀點,我們無疑會拓展自己的眼光。如果我們不能擺脫我們生來便接受的風俗、信仰和偏見的束縛,我們便不可能最終達到蘇格拉底那樣認識自己的智慧。

與作為偉大人類學家的馬林諾夫斯基在《西太平洋的航海者》等書所呈現的「文化移情」相悖,作為「常人」的馬林諾夫斯基在《日記》中所流露出的「無法移情」,令不少人對於馬氏人文科學的方法與理論頓失信任。因此,美國人類學大師葛茲戲說道,《日記》的出版,或可謂「曝光」,乃是人類學界的一大「醜聞」,而從人類學圈子內看,「曝光」前夫「醜聞」的馬氏遺孀,是個「靠婚姻擠進我們圈子裡的人」,「背叛了我們學術圈的秘律,褻瀆了我們的神聖,使我們陷入了困局」。

《日記》出版之初,葛茲在《紐約日報》書評版發表題為〈躺在蚊帳下〉的書評指出,日記的確實實在在地暴露出了馬氏在田野中「身心分離」的心理狀態。《日記》表露了在長達三年的時間內馬氏身在此處而心在遠方家鄉的「人格分裂症」,這種人類學者的形象「讓人氣惱」,「顛覆了人類學家自以為是的形象」。馬林諾夫斯基自己確立的人類學方法準則,奠基於一種「天主教徒式的熱忱和同情心」之上,富有「無限慷慨和無比慈悲」的特徵。與此相反,《日記》所表露的,卻是人類學家的「狹窄心胸」,他的「自以為是、目中無人」。

生怕這本誠實的日記招致非議,當馬氏遺孀懇求弗斯為其作序時,他都再三猶豫,最後才勉強為之。在《日記》第一版,弗斯寫了一篇「序」,意在避免《日記》之出版給馬林諾夫斯基臉上抹黑。弗斯說,《日記》除了其史料價值之外,還按順序記錄了馬林諾夫斯基的思想和感覺,其中有些部分說明,馬氏將日記作為了一個手段和參照,將它作為引導乃至完善自己人格的手段。日記也生動地說明馬林諾夫斯基是個勤勉的研究者:到達紐幾內亞的第二天,馬林諾夫斯基就找到了一個報導人,第三天就開始著手搜集關於社會結構的田野材料,短短兩周後,他就注意到自己調查方法上的致命缺陷(對於田野的投入程度和語言問題),並加以彌補。弗斯還說,《日記》是為作者一人而寫,真實而生動地反映了作者的思考過程與方式,這對於我們理解大師如何在田野中提出理論問題,緣何選擇了某個研究課題而非其他,都提供了實在的線索。

同樣重要的是,《日記》真切傳達出人類學研究者身處異鄉的感受。在異鄉,人類學研究者同時是記錄者和分析者,不能完全共享當地人的習俗和觀念,也不能任意讚美或厭惡它們,因此時常感到憋悶,時不時生發「返鄉」的衝動,或懷疑所做工作的正當性,時而企圖逃進小說的虛幻世界或做白日夢,時而又將自己拽回到民族誌研究承載的道德壓力。馬林諾夫斯基是一位易於情緒激動的人,也比其他學者更敢於表達自己的情緒,面對其所處的心理——道德困境,他以少見的勇氣,表達了他對人類學家與他的「活人材料」之間關係的陽光與陰暗面,他不壓抑自己的情感,不控制自己的筆觸,這一做法幾乎是一種美德,源於馬氏對待自我最真實的自省,展現出一位對社會科學之形成產生過重大影響的人十足又耐人尋味的魅力。

雖有弗斯「序」的說辭,《日記》出版後還是引起了各種反響,有人指責它充斥著沉悶的陳詞濫調,有人說,這除了是一個醜聞之外再無其他意義,有人認為《日記》不應該僅僅被看作馬氏人格中根本一面的體現,而應被看作田野工作的發洩方式。如弗斯期待的、從學理角度論述《日記》的人類學家極少。

幸而,從《日記》出版之初到一九八○年代,葛茲「深描」了實地研究中馬林諾夫斯基的「耐人尋味」之處,使我們充分認識到了《日記》所富有的文獻價值之外的學理價值。

也就是在〈躺在蚊帳下〉一文中,葛茲承認,《日記》中令人難以接受的馬林諾夫斯基拷問了整個人類學這項事業。一般認為,人類學的田野調查過程必定意味著研究者和研究對象同時處於一個道德、情感和智識的共同體中。《日記》則以反諷的方式展示了,無論以何種方式獲得了長達二千五百頁的研究材料,他絕對不是透過「成為土著」完成的。葛茲諷刺道,馬氏在田野上的成功,與其說是源於博愛,毋寧說是源於一種讓人難以置信的工作能力,一種「喀爾文教徒式對於工作之淨化能力的信仰」。

《日記》中的馬林諾夫斯基不停地提醒自己遠離淫念、不要對女孩兒毛手毛腳、別碰垃圾小說以及立即動手工作等等,這一切與持續的自我譴責相結合,使《日記》充滿了清教徒式的色彩。正是在「贖罪」驅使下,馬氏的民族誌調查細緻、具體、少有偏見、全面甚至卷帙浩繁,他的民族誌中資料之詳盡即為明證。馬林諾夫斯基相信,民族誌研究的重要使命之一在於理解當地人的看法,理解這些看法與其生活之間存在的關係,理解他們對於世界的願景。馬林諾夫斯基確實完成了這一使命,但卻並非是透過他宣揚「和當地人融為一體」完成的,而是透過與之保持一定距離,從遠處觀察及反思而完成的。倘若馬林諾夫斯基僅寫過《日記》,那麼,他也就不可能以民族誌為方式將其《日記》中那些鮮活的土著人轉化成智慧、高貴和謹慎的化身了。

一九七四年,在另一篇文章中,葛茲再次將圍繞著《日記》的發表所引起的爭論,從對「無關宏旨之處和誤失之處」、「馬林諾夫斯基的道德性格和是否缺乏道德云云」的辯論,引向對馬氏著作中所提出的精闢深刻的見解的分析。在他看來,《日記》所揭露的,與其說是關於道德的問題,不如說是認識論的課題。馬氏透過用「文化持有者內部的眼界」這個個案展示所提出的問題是,人類學家不必真正成為特定的「文化持有者本身」去理解他們。人類學家所面臨的問題是,「應該怎樣使用原材料來創設一種與其文化持有者文化狀況相吻合的確切解釋」。這種認識論要求人類學者一方面去理解一些「別人貼近感知經驗的概念」,另一方面「將之有效地重鑄進理論家們所謂已知的關於社會生活一般知解的遙距感知經驗中去」,而不能「被向你提供資訊的當地人把你導入其內在精神中」。

之後,在《作品與生活》一書中的一個篇章,葛茲接續了這一論述,進一步詮釋了民族誌「進去」和「出來」的關係。他說,《日記》帶給人們的混亂,與其說是攪亂了對馬氏的印象,不如說是攪亂了人們對人類學家「在那裡」(being there)的想像。人類學者宣稱自己對田野的理解源於「全身心」的投入,然而《日記》所展示的是這種「在那裡」的多重面向,它不僅記述了人類學者在田野中作為研究對象的當地生活,還包括當地的自然景觀(《日記》中滿篇都是關於自然景觀的描寫)、人類學者的孤獨、在當地生活的歐洲人、對家鄉和故人的思念,這些敘述夾雜著馬氏對於自己的強烈使命感或野心、自己事業的方向和計劃的表白。最為重要的,還有馬氏自身變化莫測的激情,自己孱弱的身體,自己思想的變動不居和遊移不定——那「陰暗」的自我。

此刻,「在那裡」的問題已經不在於面對當地世界,而是如何在多重世界中生活。於是,田野研究不僅僅是「去那裡」(out there),還是「回這裡」(back here),而且還是人類學研究者在兩種狀態之間擺動的過程。在民族誌作品中,馬氏呈現出兩種多多少少對立的角色,一邊是「一個老練的民族誌工作者」和「現代人類學先驅」及「田野專家」,另一邊是「成千上萬土著的代言者和記錄者」。一方面,他是一個絕對的世界公民,能感同身受地見他人所見、感他人所感、信他人所信,另一方面,他又是一個徹底的研究者,絕對客觀、冷靜、全面、有準備和自律,他不停搖擺在作為朝聖者(pilgrim)的人類學者和作為製圖者(cartographer)的人類學者的雙重身分之間。

二十世紀前半期,中國社會科學界已十分熟悉馬林諾夫斯基和他的著述。一九三二年,吳文藻先生著《文化人類學》一文,作為孫寒冰主編的《社會科學大綱》第三章由黎明書局出版,該文梳理西方人類學諸學派,在「最近的趨勢與分派」一段涉及「功用學派」時,提到這一學派「即馬林諾斯基起而獨樹一幟」。早在一九二七年前後,李安宅先生即著手翻譯馬林諾夫斯基的著述,所譯《巫術科學宗教與神話》及《兩性社會學》(即《野性社會的性與壓抑》)先後於一九三六年及一九三七年由商務印書館出版,馬林諾夫斯基還親自為漢譯本《兩性社會學》寫序。一九三五年,吳文藻著《功能派社會學的由來與現狀》,分段刊登於《北平晨報》的《社會學副刊》,全面概括了馬林諾夫斯基與拉德克里夫―布朗(A. R. Radcliffe-Brown)的學術貢獻。

一九三六年,吳先生在英倫訪學,離開前馬林諾夫斯基將其未刊新著《文化論》稿件贈予他,回國後,吳先生囑費孝通先生將之譯出,該書中文版於一九四○年被列入《社會學叢刊》甲集之冠,並出版。一九三六年夏,費孝通赴倫敦經濟學院留學,直接師從馬林諾夫斯基,一九三八年獲哲學博士學位,論文在馬氏的親自支持下得以出版(原名《中國農民生活》,中文名《江村經濟》),廣為流傳。一九三八年,吳先生又寫出《論文化表格》一文,載於《社會學界》,詳解馬氏文化研究法的內容與意義。

經過一段時間的沉寂,一九七九年之後,社會學、民族學、人類學得以重建,吳、費兩位前輩相繼又於八○年代中期、九○年代中期重讀馬氏著作,將之與西學後來發生的變化及自己的想法聯繫到了一起。

我自己於二○○○年前後策劃了「現代人類學經典譯叢」,將費先生舊譯《文化論》及馬氏民族誌經典《西太平洋的航海者》列入第一批書目,由華夏出版社於二○○二年出版。之後不久,鑒於《日記》的參考價值,我提出了翻譯出版該書的建議,得到了廣西師範大學出版社友人的積極回應,可惜譯稿直到二○一三年初才提交。

兩三年前,我的三位學生卞思梅、何源遠、余昕(現分別就讀于挪威奧斯陸大學人類學系、北京大學人類學專業、香港中文大學人類學系博士班)接受了我的建議,帶著令我羨慕的勇氣開始合譯這本興許「令人鬱悶」的《日記》。翻譯時,卞思梅擔任了第一部分的翻譯,第二部分和「當地術語索引」則由余昕和何源遠分工完成,最後,全稿由余昕統稿和校對。三位譯者所做的工作,是艱難的。當譯者面對的是馬林諾夫斯基對太平洋中美麗島嶼的魔幻式描述時,一定是興奮的。然而,這種時刻畢竟沒有貫穿始終,譯者面對的更多是民族誌研究的「流水帳」,及因宣泄原作者鬱悶之心而令譯者也隨之鬱悶的「心路歷程」。此外,《日記》本是寫給作者自己一人的,充斥著大量作者才可能識別的縮寫和省略、作者思索時跳躍期間的不同語言(波蘭語、英語、法語、義大利語以及當地語言莫圖語、邁魯語、科瑞維納語)及陌生的人名和地名。幸而,譯者在遊學期間結識了國外同學,其中,Edwin A. Schmitt、Philipp Demgenski等幫助解決了其中的若干語言問題。

在一段寫給我的文字中,余昕如此說:

雖然面對的困難眾多,但翻譯這本日記無疑帶給了我意想不到的收穫,《日記》以一種立體的方式呈現了一位人類學者在田野中的生活和心理狀態,以及周遭的社會和自然環境帶給他的影響。跟隨《日記》,讀者能看馬氏所看、感馬氏所感。它展現了在田野中的人類學者不僅被自己的調查對象環繞,也被「天地」所圍繞……比如,馬林諾夫斯基在《日記》中記述道:「……他們已經在幾處地方點燃了火堆。真是一幅非凡的景象。時而通紅、時而發紫的火苗如綢帶一般,向山腰的方向蔓延;在或深或淺的寶藍色煙霧中,山體的顏色如同一顆拭亮的黑色貓眼石那樣變幻莫測。從我們眼前的山腰開始,火勢一直向下延伸進入山谷,吞噬著那些高大挺拔的野草。大火咆哮著,像夾雜著閃電和熱浪光的颶風一般向我們直衝過來,所到之處留下的灰燼被緊隨其後的狂風捲裹著攪進空氣中。小鳥和蟋蟀在煙霧中驚慌逃竄。我走進了火焰的強光裡。不可思議的壯景——像是某種徹頭徹尾瘋狂的災難,狂飆著向我衝來。」

若說馬林諾夫斯基的島國之行是人生的「奧德賽」,那麼,翻譯他對於這一「奧德賽」的現場筆錄,也必然讓譯者隨之經歷一場「奧德賽式的苦悶」。而這一「苦悶」的經歷不是沒有意義的。弗斯因支持《日記》的出版,而被指責為背叛馬林諾夫斯基與人類學,而他的勇氣與風采依舊,於一九八九年《日記》再版之時再次提筆,寫出「第二版序」,回應萬夫所指,平靜地指出,待到塵埃落定時,下一代人類學者或許能對馬氏的複雜性格有更清晰的瞭解,那時,《日記》在將來的意義將遠遠超過今日。我們翻譯和出版一位大師的「日記」,絕非是為了炒作影響過我們的「學術祖先」的「陰暗面」,也絕非是為了催發一種失望主義的知識論。如弗斯所言,對這一「陰暗面」的認識,是通向一個知識之道的途徑。人類學的奠基人之一馬林諾夫斯基在田野中面對著各種誘惑、軟弱和絕望,其他的人類學研究者也必然一樣——他們需要感到解脫,由此才可以放下道貌岸然的架子,以一種更為真實、謙和、樸實的心態面對被研究者和被教導者。

二○一三年九月六日於家中

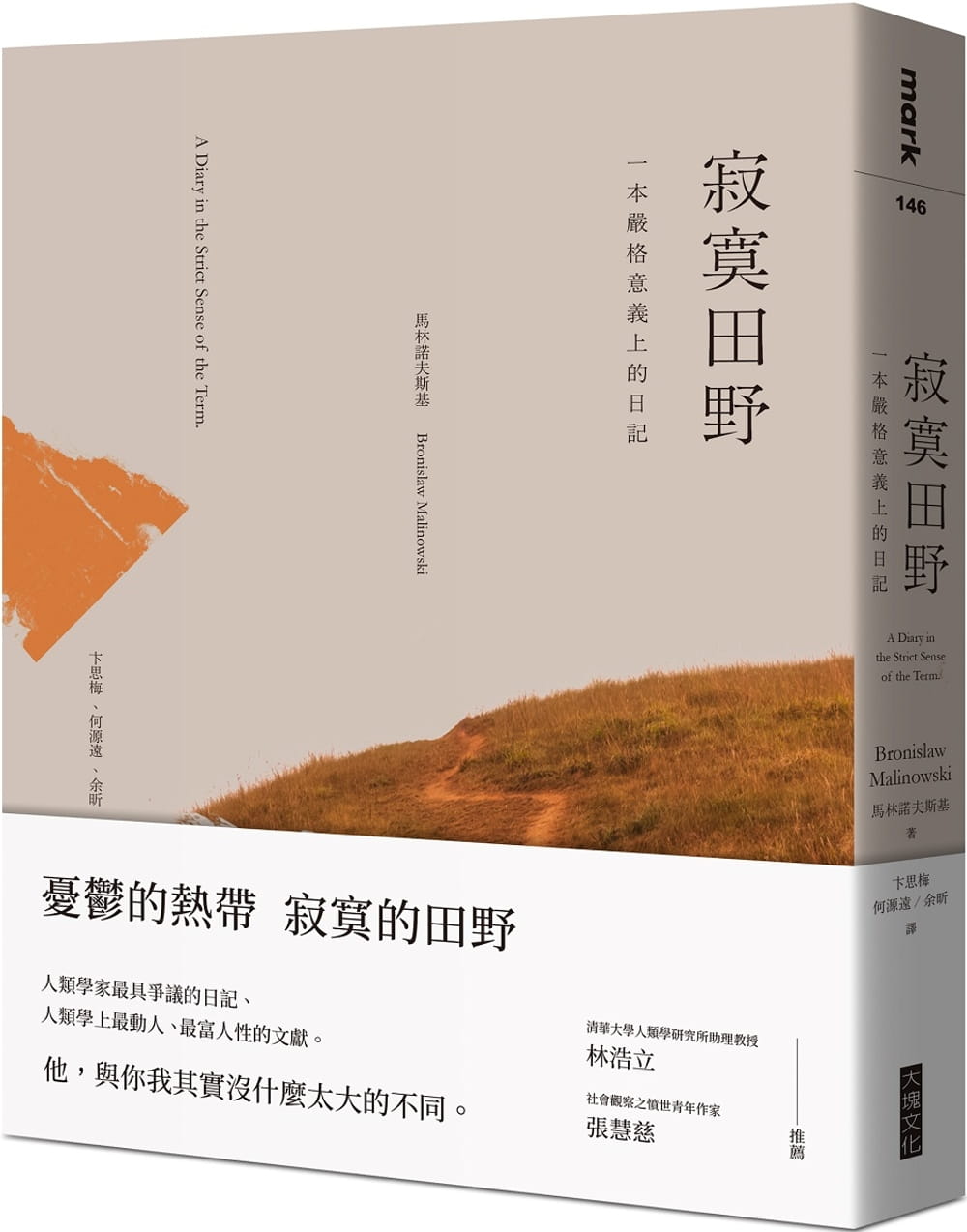

書籍介紹

本文摘錄自《寂寞田野:一本嚴格意義上的日記》,大塊文化出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:馬林諾夫斯基(Bronislaw Kasper Malinowski)

譯者:卞思梅、何源遠、余昕

憂鬱的熱帶 寂寞的田野

人類學家最具爭議的日記

人類學上最動人、最富人性的文獻

近代人類學開山鼻祖、「田野調查」之父馬諾夫斯基生前的一本日記,一九六七年出版後,引發近二十年的爭議,原來這位德高望重的人物,在西南太平洋的巴布亞紐幾內亞和初步蘭島期間,記錄完成著名的人類學巨作同時,私下日記上卻充滿與客觀學術立場相去甚遠的心情、矛盾和偏見。 日記中,隨處可見他對當地人的鄙夷和痛恨(甚至有種族歧視的嫌疑),更不斷懷疑自己和工作的意義。日記於馬諾夫斯基逝世多年後,由其妻子交出版社出版,有人指責她摧毀了馬諾夫斯基的功業,甚至是人類學的價值,更有人批評她沽名釣譽,企圖擠進人類學的殿堂。

而五十年後今天,人類學研究者或一般讀者又該如何看待這本書呢?

王銘銘(中國北京大學社會學人類學研究所教授、博士生導師;新疆師範大學天山學者特聘教授):我們翻譯和出版一位大師的「日記」,絕非是為了炒作影響過我們的「學術祖先」的「陰暗面」,也絕非是為了催發一種失望主義的知識論。如弗斯所言,對這一「陰暗面」的認識,是通向一個知識之道的途徑。人類學的奠基人之一馬林諾夫斯基在田野中面對著各種誘惑、軟弱和絕望,其他的人類學研究者也必然一樣——他們需要感到解脫,由此才可以放下道貌岸然的架子,以一種更為真實、謙和、樸實的心態面對被研究者和被教導者。

雷蒙德・弗斯(英國人類學學者、倫敦大學教授):任何想要對此日記中一些章節進行諷刺挖苦的人,首先應該以同樣的坦白對待自己的思想和寫作,之後再來做評判。馬林諾夫斯基的性格是複雜的,在這本日記中,他的一些不甚令人欽佩的品性可能會比他的那些美德出現的次數多,但這也正是他的意圖所在,因為他在日記中想要理解和警戒的正是自己的缺點,而非美德。無論我們中的大多數人是否願意去效仿他的坦誠,我們至少應該承認他的勇氣。

本書是一份珍貴的歷史記錄,從中我們得以窺見紐幾內亞土著在當時的實際生活狀況;而作為一本從未打算發表的私人日記,馬林諾夫斯基如同你我較為陰暗的一面,和對於人生、事業和感情的思考,不壓抑情感、不控制筆觸,則是最真實的自省,不僅讓讀者看到一個人類學家在實際調查工作中的困惑與堅持,更將人類學家中的「人」回歸到原本的含義上,對其人生的困惑與堅持心有戚戚焉。

Photo Credit: 大塊文化

Photo Credit: 大塊文化責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航