怎樣才可以建立一個新的國家來繼承清帝國,而這個國家的統治者又能宣稱自己擁有超越民族的正統性?此外,理論上純粹、不可分割的民族理想型,要怎樣才能和擁有多元民族的邊境地區不致衝突矛盾?

文:里博(Alfred J. Rieber)

【第二章 帝國意識形態:文化實踐】

清帝國

中國的案例在幾個面向上都是極為特殊的。首先,統治者的概念在中國完全是源自本土的,而且在很長的時間裡都非常一致。其次,漢人自己的王朝和外來民族建立的王朝,都擁有同一套帝國建構的意識形態;他們之間的區別在於,元朝(蒙古人)和清朝(滿人)這類由征服者建立的王朝,都試圖將中國當作龐大的資源來看待,藉此擴大自己在內亞草原地區(也就是蒙古人和滿人發源之地)的勢力。

中華帝國如此長壽,在很大程度上得歸功於不斷由強大的融合機制所鞏固的文化一致性,以及對外來傳統的靈活回應和寬容。源於皇帝神性傳統的整體宇宙觀,連結上了高度發展的道德倫理體系(亦即儒家思想),體現在用來界定官僚職能和皇帝義務的儀典之中。當滿人皇帝於十八世紀建立內亞帝國時,他們便試圖吸納非漢人的宗教來合理化他們的統治權力。對於蒙古人和藏人來說,皇帝就是「轉世活佛」,是佛教中文殊菩薩的轉世化身。

皇帝同時身兼至高無上的立法者、司法官和行政官。理論上他擁有絕對權力,但他受到的限制,又和俄羅斯沙皇、鄂圖曼素檀、伊朗國王或哈布斯堡王朝皇帝不盡相同。皇帝的權威是可以因為道德問題遭到挑戰的(儘管這需要一個勇敢的人挺身而出),而這些道德問題,則是根據學者對歷史的詮釋所界定的。由古代皇帝流傳下來的前例,具有很強的道德力量。皇帝可以宣稱自己「開啟了新的時代」,但在大多數情況下,這麽做在本質上並不會改變「古代」的制度,例如科舉制度,或是已成規章的儀典等。

能證明儀典在政治上非常重要的例子,在中國歷史上多不勝數;它們為我們揭示了,將幾個相互衝突的道德規範調和在一起的做法,可能隱含了哪些問題。一五二四年,明世宗為了盡孝道,在著名的「大禮議」中試圖為他的父母追諡帝后封號,而孝道正是儒家倫理的最高美德之一。然而此舉卻與同樣源自儒家倫理的遵循歷史傳統,以及儀典正確性等概念相矛盾。家庭價值觀與國家價值觀之間的衝突,也導致了皇帝與大多數學者和官員之間的衝突。為了解決這個問題,皇帝罷黜了許多官員;他們如果不願屈服,就得為嚴守道德理想而付出痛苦代價。

中國皇帝並非公眾人物;他們比較像伊朗國王或鄂圖曼的素檀,而不是羅曼諾夫或哈布斯堡王朝的帝王。不過清朝初期的幾個皇帝倒是值得留意的例外。康熙皇帝擁有軍事長才,曾和軍隊一起遠赴沙場,而明朝的首位皇帝朱元璋也是如此。康熙也重啟了皇帝出巡的傳統,藉此將帝國空間重新界定為一個可以移動的核心,但這些出巡非常制式化,而皇帝也幾乎沒有機會真正接觸到人民。儘管如此,組織這些壯觀的南巡,以及在其他地區進行的短期出巡,導致各地都出現了行宮,因而在各地留下了明顯可見的皇權符號。

在北京這個真正的權力中心裡,大型的園林建築則被用來強調帝國的文化多樣性。這些園林裡的建築樣式多元,有江南樣式的宅邸、內亞風格的遊樂宮,也有來自西藏的宗教建築。尋常百姓可能無緣一見這些園林建築,因為這些建築主要服務的對象是高階官員以及來自邊境地區的使節,他們都被園林這種象徵清帝國多元文化的空間所深深吸引。

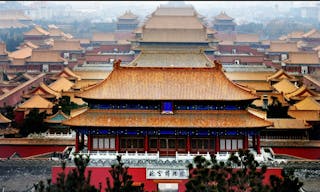

帝國政權最外顯的視覺符號,便是建有城牆的城市,尤其是北京。但即使在清朝以前,這個城市就已經是世界的地理中心,亦即象徵意義上的第五個方向;至於東、西、南、北這四個方向,則由各個蠻族所界定,例如北方是北狄,南方則是南蠻。京城的城牆、大廣場以及皇宮,分別在一條軸線上依序排列著,這條軸線代表的正是「朝覲帝國的路徑」。北京城一共可以分為四個部分,彼此由城牆區隔開來,也象徵著帝國政權的階序:紫禁城是皇帝和皇室成員的住所,皇城則有官署建築和許多官員的宅邸;內城主要供滿人、蒙古人和漢人等旗人家族居住,而大多數的老百姓則住在外城,不分族裔地混居在一起。

由於滿人皇帝來自少數民族,又必須統治講漢語的廣大漢族人口,因此選擇了文化多元的政策。乾隆皇帝認定自己是滿人、蒙古人、藏人、維吾爾人和漢人這五個民族的統治者,並且學習他們的語言。但是統治者同時也認真保存自己的語言,以此作為征服者身分的象徵,就像他們也會保護故土,以免家鄉遭到漢化。他們消除了滿洲內部的地域差異,訂立標準滿語,並把這個語言當作蒙古人和其他東北亞民族在旗人學校裡的教學語言。

他們並沒有以滿文取代漢文作為官方語言,而是將滿文列為政府的兩種語言之一。清帝國也促進了文化傳統的發展,並將中國的經典翻譯成為邊境地區人民的語言,尤其是蒙文和藏文。因此,身為「蠻族」的滿人征服者不只收編了本地菁英,還培育了來自邊疆地區以及主流漢人的幾代文人和行政官員,好讓他們接受滿人懷柔的帝國統治。

在所有帝國理想之中,「天命」是最古老,也最歷久不衰的一個概念,起源於公元前一千年。它確立了合宜行為的道德原則,並以此作為皇帝正統性的基礎;如果皇帝未能符合行為準則,天命就會遭到撤回。自然災害和外來入侵,或是其他種類的系統性危機,也可能會嚴重破壞皇帝的道德權威,並為叛變的官員和叛逃的士兵提供了合理性的來源。這種概念讓暴力革命得以實現,同時也確保新的統治者可以重新獲得天命的授權。

但直到二十世紀,中國人都仍無法想像,世界上可能存在其他制度可以取代皇帝的絕對權力。然而有些時候,儒家的傳統和天命之間也會出現緊張,比如在早期的滿人治下,清朝統治的正統性來源就存有不少爭議:究竟這個正統性是因為清朝吸收了中國文明中的道德標準呢,還是因為滿人早在入主中原之前,「就已經受到天命的特別眷顧」呢?

儒家思想提供了一套詳盡而精細的道德理想和行政架構,可以將該思想傳遞給人民。儒家思想從來就不是一套單一而靜態的原則。雖然儒家思想缺乏超自然的元素,也沒有祭司教士,但它並沒有排拒像佛教和道教這樣的替代信仰體系。這三種學說體系彼此之間並非完全無法相容,它們會為了獲得皇帝和政府資源的支持而相互競爭。這個體系內部一致,但絕非靜態。每個朝代都有自己的儀典規章。事實證明,儒家思想對某些種類的變革格外有用。

比如說,宋代的知識分子社群人數更多,也更自外於朝廷。他們以一視同仁的方式看待人,強調自我修養、聖賢的追求,隨之對朝廷儀式的興趣也下降了。自南宋(十二世紀)以來,在儒家傳統裡便存在著理學(亦即實證研究)與心學(亦即先天知識)之間的緊張關係。但各個學派之間的爭議,卻也證明了儒學傳統的活力。隨著條件嬗變和新問題的出現,學者們開始探索如何用新的途徑解讀古代文本。理學學派集宋代新儒學的大成,在接下來的幾個世紀裡變得更加制式化與教條化,並在十六世紀時受到王陽明的嚴厲批評,因為他試圖重振知行合一的傳統。

到了清代,儒學又出現了進一步的調整。清朝入關後的第二位皇帝康熙(一六五四年至一七二二年),藉由儒家思想的複雜傳統來鞏固統治,獲得了許多仍效忠前朝的漢人學者的支持。康熙下令編撰一系列新的儒家道德規範,而這些規範體現在被稱作《聖諭廣訓》的十六條聖諭之中。他所支持的新儒學,在社會上和政治上比起早期的詮釋還更具有規範性。它強調階序分明的社會關係,強調服從和勤奮,但也對不同性別實行差別待遇,而且無論統治者本人有什麼缺點,人民都必須對統治者絕對服從。皇帝自己也參與了朝廷學者的討論,並命令官員用白話易懂的文字,將《聖諭十六條》傳播給識字的讀書人。

書畫一直是儒家體系的一部分。康熙積極延攬學者、詩人和藝術家進入朝廷,目的是為了歌頌自己所統治的盛世,描寫因失德而注定潰敗的明朝。在他的兒子雍正(一七二三年至一七三五年在位)統治之下,這種道德教化的工作愈演愈烈;史學家史景遷曾說,道德教化後來也成為「中國晚期歷史上反覆出現的主題,無論是在十九世紀中葉的大叛亂之後,還是在國民黨和共產黨等政權統治期間,皆是如此。」孫中山在他融會諸學的《三民主義》裡納入了許多新儒學的訓誡,而蔣介石則在更具專制色彩的新生活運動中,同樣從新儒學汲取了許多元素。

滿族對儒家價值觀和中國文學傳統的認可,甚至提倡,不僅使清帝國贏得了士大夫的效忠,也獲得了中國各階層人民的忠誠。清初的皇帝曾試圖對古老的滿洲民俗文化加以正式化,以便讓它們符合中國的古典傳統。與此同時,清朝皇帝也認為必須在剛納入版圖的西北邊境地區,維持旗人軍隊中的戰士傳統。

乾隆皇帝(一七一一年至一七九九年;一七三五年至一七九六年在位)除了醉心於儒家思想,也關切滿洲戰士傳統的衰落,尤其是居住在邊疆地區的旗人。他重振了薩滿教,並在自己的詩作中浪漫化了邊疆文化的男子氣概,而這些都表現出清朝兼容並蓄的意識形態,以及邊疆地區周而復始地對帝國中心文化造成的影響。

乾隆時期,清帝國出現了最有企圖心的一次嘗試:藉由重塑帝國神話,他們創造出了歷史學家柯嬌燕所謂的「多重帝國人格」(multiple imperial personae)。皇帝在宗教上的形象,藉由意識形態抽象化的過程而得到普及;他被描繪成擁抱多種傳統和價值體系的統治者,因此不論是什麼人都可以在皇帝的神話身分中寄託自己的想望,也因此皇帝對他們而言都是有吸引力的。

無論帝國對於其他文化傳統有多寬容,儒家倫理仍持續在帝國的意識形態中占有核心位置。其在十九世紀曇花一現的改革(亦即大規模內部叛亂之後所謂的同光中興)中所扮演的角色,今日在學界仍是一個備受爭議的問題。然而不論如何,有一點顯而易見。

改革者分為兩個陣營:保守派試圖借用一些西方技巧和外交手段來恢復舊有的秩序,而儒家文人和學者組成的另一派,則希望改回折衷方案,強調守法的觀念,強調為了服務國家而自我犧牲,也強調對當時的問題採取務實解決方案。十九世紀末蔚為潮流的經世致用學派,也是由他們奠定了早期的基礎。這個意識形態的漫長更新過程,引入了不少關鍵改革,其中包括以公共利益為主的盈利經濟原則,以及積極的移墾政策(尤其是在邊境省分)。

中國於一八九四年至一八九五年間的甲午戰爭中戰敗之後,許多人積極地想證明,儒家思想並不反對社會變革或社會進步。有些知識分子在領導被稱為「百日維新」的改革運動時,有時會採用「今文學派的超自然語言,將進步的力量寄託在天地之中。」

雖然他們的論證過程存在矛盾和含糊之處,但改革派仍然試圖調和皇帝以及一般文人的傳統概念;換句話說,皇帝傳統上被視為上天感召的聖人,因此也是擁有絕對治權的現行君主,而一般文人,就傳統上來看則是以孔子作為模範的平民聖人,他們「體認到必須將世界從混亂之中拯救出來,並弄清楚普遍原則是什麼」。這些對於經典的自由詮釋,也引起了年輕皇帝光緒(一八七一年至一九○八年)的興趣,他後來發布知名的詔書,開啟了「百日維新」時期。這個事件涉及中國的許多制度,我們將留待下一章討論。

作為四項基本改革中的一項,皇帝下令對科舉制度進行大幅修改,包括取消高度制式化的八股文格式,並引入更多關於行政和財政等實用技能的考題。他還歡迎改革派學者提交諫言,比如他的主要支持者康有為,就撰寫了一份關於波蘭命運的歷史分析,極有洞見。年輕學者要求教育改革的壓力也愈來愈大,這些學者有許多都是在國外接受教育的;他們的呼籲最終導致科舉制度於一九○四年走入歷史,然而新的公務員考試還要再等兩年才會開始實施。改革的目標,是把和個人才德有關的傳統文學和哲學經典,和更現代化的學科結合在一起。

這些都是改革的最後十年,亦即一九○二年至一九一一年間「新政」時期的核心思想。大多數統治菁英都是傳統儒家教育的產物,他們或者反對,或者推遲了改革進程,一直到軍隊中新的權力菁英認為溫和的解決方案(例如保留君主制度)不再可行為止。關於儒家價值觀在整個社會中普及的深度或廣度,以及在歷經清朝覆滅,民國成立以及共產黨勝出之後,中國社會到底還留存多少儒家價值觀,直到今日都未有定論。

然而有人認為,一九三○年代高階公務員的考試題目,和清末新政時期的各種考試幾乎沒有差別。此外,一些美國社會學家曾在一九六○年代於中國進行訪談,他們得出的結論是:「不是只有受過正規儒家經典訓練的人,才會認同被視為『偉大傳統』一部分的那些價值觀。」

清朝統治者的普世意識形態(universalizing ideology),在太平天國叛亂從內部對帝國造成挑戰時開始失效。一直到十九世紀中葉為止,中國境內發生的叛亂,大多都是出於對經濟狀況的不滿情緒,而非源自種族衝突,比如發生在西部邊境地區的穆斯林叛亂就是如此。太平天國的叛亂分子將自己視為上帝的子民,而滿人和蒙古人就族裔和宗教來說則是外來者,被他們視為魔鬼的後裔。叛亂遭到平定之後,太平天國企圖針對的外來者族群,卻逐漸吸收了敵人用來稱呼自己的名稱。

到了十九世紀末,義和團叛亂終於讓中國人走完了民族主義的漫漫長路,而這種民族主義的情感,不僅來自在政治上占統治地位的非漢人(亦即滿人和蒙古人),而且出乎意料地來自另一類占人口多數,但被外族統治的漢人。漢民族主義的思想家從清代的語彙那裡借用了兩個重要思想。首先,他們接受了一個有著明確領土範圍的中國的概念,這個範圍以清帝國藉著軍事征服所建立的邊界來界定,其中包含滿洲這片清帝國的故土。其次,他們採用清朝統治者所制定的方法來對帝國人民進行分類。

但這兩項來自清帝國的遺澤卻讓他們遇到了一個難題,而且與同時期俄羅斯革命分子所面臨到的難題並無不同:怎樣才可以建立一個新的國家來繼承清帝國,而這個國家的統治者又能宣稱自己擁有超越民族的正統性?此外,理論上純粹、不可分割的民族理想型,要怎樣才能和擁有多元民族的邊境地區不致衝突矛盾?對不同的文化強行實施同化政策固然會帶來風險,但在邊界地區岌岌可危,而敵國可能會占領邊境戰略空間的情況之下,讓邊境地區分離出去顯然也不是一個明智的決定;在這兩者之間,統治者應該如何抉擇呢?

相關書摘 ►《歐亞帝國的邊境》導讀:突破「文明衝突論」盲點,以邊疆視角看近代歐亞帝國史

書籍介紹

本文摘錄自《歐亞帝國的邊境:衝突、融合與崩潰,16-20世紀大國興亡的關鍵》,貓頭鷹出版

作者:里博(Alfred J. Rieber)

譯者:李易安

- momo網路書店

- 透過以上連結購書,《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

帝國邊緣,天高皇帝遠,

無數戰爭與世界危機,都爆發在帝國的邊緣,

最終讓國祚數百年的五大帝國在短短十多年間一一崩解。

- 邊境是各大帝國的第一道防線,卻也埋下帝國崩解的第一道陰影

- 本書從地緣文化重新解讀帝國邊緣的歷史,縱橫比較近代五個大陸型帝國

- 不只關注帝國向外擴張的性格,還有國家治理的實務層面

- 當邊境衝突提升成意識形態衝突,個人的國家歸屬該如何決定?

榮獲世界史學會圖書獎(World History Association)

延請專家審定導讀:政大民族學系趙竹成老師(俄國)、政大歷史系廖敏淑老師(清帝國)、輔大歷史系陳立樵老師(伊朗)、中正歷史系杜子信老師(哈布斯堡王朝)

來自邊境的警告

你知道嗎?從19世紀初到20世紀中葉為止,無數戰爭與世界危機,全都爆發於帝國的邊緣。從波羅的海到日本海之間,克里米亞戰爭、甲午戰爭、日俄戰爭、一二次世界大戰、國共內戰以及韓戰,皆爆發在這些邊境熱點,甚至冷戰的開始與結束也是如此。

歷史悠久的大帝國

近五百年來,歐亞大陸上曾有過五個大帝國,哈布斯堡王朝、俄羅斯帝國、鄂圖曼帝國、伊朗帝國以及清帝國,他們在不斷變動的軍事邊境上進行擴張,並以戰爭、外交和文化手段彼此對抗,而受統治的臣民也努力維繫自身文化、捍衛自主權。這些帝國的統治相當實際且有彈性,懂得利用征服、移墾、改宗與收編菁英來讓帝國延續。不過,既然各大帝國能在歐亞邊境上彼此對抗好幾世紀,又為何在進入二十世紀後,短短十年間一一崩解?

轉型失敗的後果

在波羅的海東岸及南岸地區、多瑙河中下游地帶、東歐大平原、高加索地峽、外裏海地區及內亞草原,帝國在這些邊緣交錯之地遭遇軍事上的失利,各自開始進行無數改革。為了維持統治,帝國開始接受西歐的憲政思想、軍事改革、文化實踐和經濟滲透,也建造超越族群的帝國意識型態,但接受新思想的人民卻無法再認同帝國的統治和制度,最終導致它們都在一九一一年至一九二三年間因為革命和戰爭而相繼瓦解。

生活在帝國的邊緣

有帝國就有邊緣,我們生活的臺灣,也長期處於帝國的邊緣,從明、清到中國皆可說是如此。在邊緣地帶有文化交流,更有許多文明衝突,在一次次的軍事征伐裡,不見得能促使族群的融合,而可能把各具特徵的族群區隔開來。舊帝國已經在上世紀崩解,新的無形帝國仍在繼續,邊緣究竟等同於失去資源,或是更具彈性與生存力,都值得我們從前人的經驗一一驗證。

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯:潘柏翰