新加坡新文潮成員在決心要經營出版社時,就決定「必須繁體出版」,原因有三:「第一就是字型、美感、工整感,繁體字在設計上看起來比較完整;第二,繁體字能夠表達的意思更復雜、豐富,比較適合去表達。第三就是繁體字擴展了簡體字以外的內容,以及銷售通路,我們很有意識的想把書配送到香港、台灣,港、台基本沒有審查的問題,整體市場來説,能出版、接受的內容更寬闊。」

文:荷門

作為一個華文閲讀愛好者,你瞭解同樣以華文為官方語言的新加坡的圖書市場和出版社嗎?如果讓你挑選一本新加坡出版社出版的書,你認為自己能夠買到哪些題材?

新加坡的華人佔了公民人口的多數,官方所使用的漢字是簡體漢字,而民間通用主要也是以簡體漢字為主。在這個背景之下,一羣中文系畢業的星國青年,懷着對華文文學的熱情,從創辦簡體字文學雜誌、到創立繁體書出版社新文潮出版社,以及繁體書書店海風書屋。他們自身的經驗及社會的「漢字多元」讓他們相信,新加坡文學可以在沒有中國內地及香港的「繁簡矛盾」之下,走得更遠。

定位年輕華文讀者,跳出傳統議題

新文潮出版社和海風書屋的創辦人是四名年輕人,包括畢業於南洋理工大學中文系的總編輯汪來升、編輯洪均榮,在十多年前、仍然是大學生的時候,已經創辦了以簡體書寫的文學雜誌《WHY NOT 不為什麼》(下稱《不為什麼》)。

踏入三十而立的壯年,核心成員之一的洪洪均榮説:「我們一直做到兩三年前,就想説步入『settle down』(安定下來)的年齡,要不全職做(出版),要不就不做 ;要麼結婚,要麼好好工作......我們最後決定全職做出版社。」新文潮出版社在2020年註冊,一開始只是開設了網路書店。直到2021年中旬,出版社的社員陸續辭掉本來的工作,全職投入文化事業,開設辦公室和書店,促成海風書屋的誕生。從出版簡體雜誌到繁體書籍,出版社的成員們相信,繁簡不是主要的閲讀障礙,好的作品就當應推廣, 也能吸引讀者。

出版社的成員們從小接受的中文教育都是以簡體字為主,求學階段辦的文學雜誌也是以簡體字出版。

洪均榮提到,大學的時候,想辦一本不一樣的本地文學雜誌,「雖然收錄的作品都是詩、小説,但我們做選擇一些別人比較不願意談的課題,希望帶出來聲音有別於(華文)主流」,例如新加坡的同志議題、新加坡英語作家的文學生存空間等等。

來升補充説,雖然新加坡是個發展快速的社會,但也是一個漸趨老齡化的社會,加上華文教育出現了1980年後的斷層,新加坡年輕的華文讀者、創作者比較少,「這也就導致了比較資深的華文讀者與作者比較多」。因此,兒童文學、古詩詞這類內容,或哀悼傳統華文教育不復存在、死亡、疾病、文史等主題,成為了這個羣體主要的閲讀習慣與討論,也形塑着新加坡華文圖書市場的樣貌。

不過,《不為什麼》的目標讀者羣是年輕人。他們喜歡的課題,包括抗爭、奮鬥、理想、社會、同志性別等議題,這些題材就比較少被正面討論,「這些題材比較有挑戰性的課題,甚至在某些比較傳統的文學協會里,出現很多道德、政治上的羈絆,例如白色恐怖、或認為同志有違人倫,不應該公開討論等」。

因此,來升説,《不為什麼》想要做的,除了討論種種年輕人比較關注的議題外,更對於創作的新思潮、想法、方式等做了很多的介紹與實驗,希望給比較傳統、被動的閲讀與創作文化,注入一股新的力量。

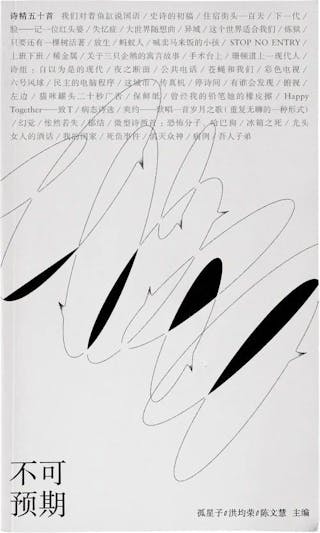

《不為什麼》一共出版了七期,成員們認為,這已經做到了一定的成果,「是時候轉型做其他東西」。其後,他們出版了詩集《不可預期——詩精50首》(也是以簡體出版),收錄了新加坡獨立以來少見的新華詩作。

當時作為大學生的洪均榮,選擇了理想;踏入壯年的他,同樣選擇了理想,但不同的是,他和同伴們要面對現實的困難。他坦言:「最大的困難還是在現實與理想之間達到平衡。以前做文學雜誌的時候,是用喜歡的性質(心態)去做。但長期去做、去營運,想的東西比較多,考量也多,不像以前單純的喜歡就可以做。」

而出版繁體書可能是平衡「理想與現實」的方案之一。

簡轉繁無礙閲讀

在創立新文潮出版社之前,《不為什麼》的社員們都是以出版簡體刊物為主。當時還是大學生的他們,覺得出版簡體比較「適合」,洪均榮表示,所謂的「適合」,就是適合和符合新加坡人的閲讀習慣,但決心要經營出版社的時候,「(我們)很有意識的説,必須繁體出版」,原因有三。

「第一就是字型、美感、工整感,繁體字在設計上看起來比較完整;第二,繁體字能夠表達的意思更復雜、豐富,比較適合去表達。譬如説,繁複的『復』,在簡體只有一個字,但是在繁體,有恢『復』、回『覆』 、繁『復』(三個不同的字);繁體字在文化意義上更有辨識度,追本溯源時,也更接近『六書造字』的基本原理。第三就是繁體字擴展了簡體字以外的內容,以及銷售通路,我們很有意識的想把書配送到香港、台灣,港、台基本沒有審查(censorship)的問題,整體市場來説,能出版、接受的內容更寬闊。」

來升也曾經提到,出版社的成員們很早期就接觸文學,而大部分的文學養分都是從台灣、香港來的,出版繁體書是自然而然。

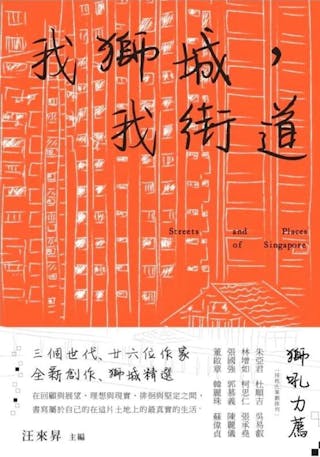

新文潮出版社近年出版的暢銷書《我獅城,我街道》(下稱:《我獅城》)正正是受台灣的《我台北,我街道》、香港的《我香港,我街道》啓發而產生的作品,收錄了26名新加坡作家的散文及詩,刻畫獅城3個世代。

洪均榮指出,繁體字在星馬兩地算是流通,雖然官方語言是以簡體書寫,但民眾其實都看得懂繁體字,只是繁體書的市場比較小。

「以華文市場來言,(星、馬)通路比較少,加上要進入中國市場也不太容易,所以一開始才會先着重在港台市場......在新加坡,只要是成年人的閲讀題材,25到45歲的讀者,這也是我們主要的目標耶,不管是簡體、繁體的字,只要題材是對的,有興趣的人就會買(書)。」

來升指出,這些介於20到45歲之間的讀者,有了一點工作經驗,也對一些社會現象有自己的想法和理解。

「不少讀者來我們的書店『海風書屋』時,也會時常和我們分享他們對文化、閲讀的想法,有的則是在不同書與文創市集上遇到……這個年齡層的讀者,對生活還是有憧憬的,願意相信通過努力與思考,能改變生活與環境。」

從商業的角度而言,洪均榮補充,新加坡很多出版社專注於出版學術書、兒童書,新文潮出版社作為繁體書出社版,正好彌補了市場空缺。

他認為,「繁體書現在的生存空間講大也大,不大也不大 」,「華文市場在新加坡很小,但也可以説一個機遇,逼我們去國外發展;我們在國外看到的機遇、學到的東西,帶回來新加坡做分享,慢慢發展市場」。

少了繁簡分歧 多了文學友善

在近年的中港矛盾不斷加劇的情況下,在兩地使用繁體字或簡體字的問題,都會面對一些爭議,這個情況甚至開始蔓延到兩岸關係緊張的台灣。在香港,簡體字歧視比較明顯,會被有些人稱為「殘體字」,一些網民對於用簡體字發佈內容的迴應會比較不友好;而在中國內地,使用繁體字的人,或會被部分人當作「文青裝X」,崇拜港台,甚至被當作是「境外勢力」。

不過,新加坡、甚至馬來西亞幾乎不存在這個現象。洪均榮多次指出,在新加坡,繁體字和簡體字沒有誰比誰高級,大部分的華文書籍使用簡體字出版,主要原因是希望書籍能進入校園,與學生分享,「很多人普遍的概念就是簡體書比較方便(閲讀),也可以進學校、可以輸出到中國大陸」。

由於新加坡採用雙語的語言政策,學生必須學英文,再配以他們族裔的語言學習。例如,華裔學生要學英文和華語;馬來裔學生要學英文和馬來語。新加坡政府採用簡體中文為華語的書寫語言,「新加坡的公關語言是英語,與政府機構合作,也沒有簡繁問題。因此,(使用)簡體或繁體的問題不大,除非直接跟中國、香港有聯繫、討論事情,可能要注意一點。」

繁體書也可以進入進入學校嗎。「有老師幫圖書館買書的時候,不介意簡、繁的問題。我們也曾經幫過學校進(繁體)書」。

洪均榮説,新加坡的華裔學生雖以簡體素材去學習,但到了大學,教授提供的題材不分簡繁。他也重申, 新文潮出版社的目標讀者是25至40多歲的人羣,「不論簡繁,他們閲讀起來沒有障礙,很多人長大的時候有看過港劇和台灣綜藝節目,字幕都是繁體;對華文有興趣的人,閲讀起來不是一個問題,他們不會因為文字的簡繁,連結到一個政治形態上。重點在於,作品是針對什麼羣體出版、他們有沒有興趣」。

有趣的是,新加坡現在仍然有些招牌,或者是比較老的店面,名字是以繁體字為主,「簡、繁完全不影響生意,只要是好吃的店,依然也是大排長龍。」這跟文學作品一樣,只要是好的作品,不論簡、繁,也是有市場的,而大眾焦點也能迴歸到文學作品的品質,而不是書寫語言。

洪均榮相信,沒有了簡、繁的分歧,對文學發展更友善,「這當然是好的,因為多元嘛。沒有必要排斥,也沒有必要説只能出版這一個字體的書,進口也沒有説只能進簡體書」。他認為,最重要的是讀者有選擇的權利,「如果是有名的人出書,像是龍應台,客人會詢問簡、繁的版本,這確實是有個人傾向,就像選封面的時候,我們也會選自己喜歡的封面、版本」。

他特別提到,新加坡在近代才決定採用簡體教育,在此前的一個短時期、正是過渡至完全採用簡體之時,出現了一些異體字,「它們不像繁體,也不像簡體,像新創出來的一個字,這是獨特現象,新加坡自創出來的,現在已經不用,只流傳了好幾年而已」。

新加坡在80年代以前,幾乎所有的中文報章與出版幾乎都是繁體的,為新加坡留下了寶貴且豐富的資源,其中就包括了許多新加坡民間特有的「新加坡式華文」。這也有助出版社成員們編輯《我獅城,我街道》,尤其是與地名、口語有關的內容。

新加坡漢曾於1969年自行漢字簡化,在1976年後則改用中國內地的簡化字。期間,就出現看起來介乎繁、簡之間的異體字,例子有「囯」(繁體字為「國」、中國內地簡化字為「國」);「鈡」(繁體字為「鍾」、中國內地簡化字為「鍾」);「䛊」(繁體字為「識」、中國內地簡化字為「識」)。

(推行簡體中文的新加坡國父李光耀)

失落文學地位後 如何重振

新加坡在1965年剛獨立的時候,華人比例為77%;後來有一段時間,華人比例下降到了74%;到了2020年,華人比例又回到了75.9%。

根據新加坡總理公署的國家人口及人才署公佈的新加坡《2020年人口簡報》,截至2020年6月底,在新加坡華人中,閩南人佔據了主導地位,人口占比高達40%;其次是潮汕人和廣東人比較多,兩者合起來也佔了華人總數近35%。

儘管如此,新加坡自21世紀以來,文學輸出及在華語圈的影響力不及70、80年代時期。

洪均榮解釋,80年代前,有一批作家到台灣留學,回到新加坡後受到台灣現代主義的影響,反向輸出很多不錯的作品,但在80年代後,新加坡的華文教育開始沒落,華文文學和文化似乎失去了原來主動輸出的地位,變成比較被動、安然接受外來文化的現況。

「這是事實,但也是轉機——新一代的語言、內容與創意,得以重新開啓,但就缺乏有心人去推動......我們現在其實還看到非常多很好的作品,每個時代都有每個時代想説的故事,也有看到比較年青的土生作家。作為出版社,我們很有意識的把這些內容推廣到國外去,推動華文地區的文學交流。」

講新加坡的故事、輸出具有新加坡特式的華文作品,可能是重振新加坡文學地位的開始。他分享今年一月到台灣出席了6場書籍分享會的時候,發現很多台灣人對於新加坡有一個「stereotype」(刻板印象),但是「我們知道所謂的新加坡故事、文化、歷史都有很多深層韻意、故事,等着我們去挖掘」。

洪均榮所指的刻板印象有正面的,也有負面的。正面的包括乾淨、花園城市、國際化、很多資本與移民首選、犯罪率低、社會穩定;負面的有嚴刑峻法、一黨獨大、有民主沒有自由(缺乏新聞與言論自由)、沒有文化。

出版社的成員們也希望以強調本土文化,來突破這些刻板印象。

來升表示,新加坡一個多元語言、種族、宗教的國度裏,首先定義什麼是『本土化』其實已經不容易,「在新加坡,廣泛認為『本土化』的人們,一般認為是一種『糅雜』文化,而要呈現在出版、文字、寫作上,沒那麼容易『規範』,而且『新加坡文化』一向非常多元開放」。

Photo Credit: GettyImages

他形容,「新加坡文化」 一直處於「進行式」,但若是在生活方式、口語、集體記憶「這些比較軟性的方面」來看,這些比較有可能成為『本土化『的元素。「例如,(新加坡人)有能力使用多種語言運作與溝通,包括不同華文方言,如福建話、廣東話等;若是出版中文,可以註釋的方式向讀者介紹新加坡常用的詞彙或生活概念。」

他認為,語言就是表現「本土化」的方式之一,體現在生活的方方面面裏。譬如説,在《我獅城,我街道》中,不同地方使用的華文、方言 (如「五腳基」、「烏橋頭」等)、生活化用語(如「㗝呸烏」)都不一樣。

用詞正是表現新加坡特色的方法之一,新加坡有自己的華語資料庫,收錄了本土特色的詞彙。洪均榮説,若要表達新加坡的一些特殊文化、生活現象,在編輯時會考慮保留「坡式」用語,例如「kopi-o」(新加坡漢字的表述使用的是「㗝呸烏」),按照字面意思表述其實是港、港常用的「黑咖啡」(㗝呸烏多指以牛油烤過的重焙黑咖啡),「但這會完全失去了新加坡味道,在這樣的情況下,必須保留,然後加上註釋」。

除此之外,他深信不能只依靠閲讀打破刻板印象。對於來自單語、單一民族的國家的人,對新加坡這樣的「開放性」是困惑且不解的,所以更需要「實境的體驗,長期生活,不斷地交流」來打破刻板印象。

只是在閲讀、出版的層面上,更有必要為新加坡打破刻板印象。洪均榮同樣以《我獅城》作為例子解釋,「(新加坡)從不是一個缺乏人文、歷史或文化關懷,若是以『新加坡故事『來説,希望能夠有更多民間的故事、口述歷史等,更有深度地挖掘表面論述、地下、民間私藏的生活故事」。

來升也説,「新加坡的故事都埋得很深,可以一直挖下去」,在《我獅城》徵稿過程中,他也對自己生長的土地有更多認識。他舉例説明:「新加坡市中心的讚美廣場旁邊有個小門,雖然走過無數次,但從未停下腳步閲讀解説牌的説明;直到最近才知道,以前常有人把棄嬰丟在那座位於教堂旁邊的小門,交由修女領養。「

挑戰出版禁區?

新加坡對外的政策一直主張「中立」,在新加坡的繁體華文作品是否有禁區,也是閲讀者關注的問題。

洪均榮迴應説,新加坡本土沒有明文規定不能討論、禁止報導的領域,也沒有禁止以繁體書寫、出版;新加坡在國際與區域來説,相對的中立,「這也是我國獨有的定位,甚至歷年來,也邀請過不少在文學界裏有爭議的作家到新加坡來分享。」

他説,新加坡政府機構或學府向來強調「secular」(普世的、中立的),若與他們合作,包括演講、出版補助等,「講者、創作者一般都會盡可能避開政治、宗教、種族、性別的立場......也是可以真實呈現的,但儘可能不下標籤或立場」。

然而,他也承認,這對創作者來説,有時是個挑戰。以《不為什麼》出版過的同志議題專題為例,「(政府)沒有命令,説要禁止任何課題,但是在什麼場合、跟什麼機構合作,要注意什麼可以談、不可以談。若是與政府機構合作,就有明文規定,但是當然也有作品、不同團體慢慢合作的同時,想辦法去挑戰政權或明文規定」。

洪均榮説,要突破這些「限制」,等同是考驗不同團體的「談判技巧」,「整體來説,要合作的話,就要懂得去避開或懂得戰策性討論」。

至於會不會影響往後的補助申請,洪均榮也坦言,如果想要挑戰「體制」,就要有心理準備,會有機會遇到不同的阻力。但他估計:「説到底,都是視乎職員如何處理這些個案,「體制是體制,體制內有體制內執行的人,如果執行體制的人,他們能夠分別開做過的project(項目),跟申請的project,當然是很好談;但如果他們當成是其中一個評估條件,就看執行體制的人(做法)。」

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯:吳象元

核稿編輯:杜晉軒