擔任駐中東記者的五年時光裡,我走過久經戰火無情蹂躪的國家,訪問被死亡陰影糾纏籠罩的無辜人民。曾被伊斯蘭國綁架的亞茲迪少女,在講述自身遭遇時仍心有餘悸;住在危樓裡的黎巴嫩老太太,緩緩道出記憶深處的戰爭經歷;而那名被炮彈擊中的敘利亞女孩,儘管可能再也無法用自己的雙腳行走,卻仍笑得堅強燦爛,更勝驕陽。

文:楊明交

與美國的愛恨情仇

公園旁的老者

我二〇一四年第一次去伊朗的時候,某天早上,在散步時經過一座公園,公園門口是一些雕塑,雕的是幾何形狀的拼接,正當我欣賞這些雕塑時,突然聽到有人用英語說了句:「你好。」

我轉過頭,看到兩位老者,一位頭戴老式毛呢鴨舌帽,脖子上繫著一條灰色的喀什米爾羊毛圍巾,穿著灰色的風衣。他大約八十歲,拄著拐杖,顫顫巍巍的。另一位看上去六十歲左右,穿著墨綠色的西服,腳上蹬著一雙擦得閃亮的黑皮鞋。開口說話的是那位八十多歲的老者。

「你好。」我趕緊回答道。

「你來自那裡?日本還是中國?」

「我來自中國。」我回答道。

「中國,一個歷史悠久的國度。」那老者慢悠悠地說道。

「是的,就和伊朗一樣。」我說。老人掏出風衣胸前口袋裡的懷錶,低下頭,摘下眼鏡,把眼睛貼近到懷錶前,仔細看了看時間。再把懷錶放回口袋裡,接著問道:「你是做什麼的?」

「我是一名記者,常駐杜拜,此次是來伊朗出差。」

「記者,」老人點點頭,若有所思,一頓一頓地說道:「我們國家理應在國際事務中發揮更大的作用,現在的國際秩序由美國主導,但那個國家才二百多年歷史,太年輕了。」

我心中暗暗吃驚,原本以為老者只是想簡單地和我這個外國人寒暄幾句,沒想到一位八十多歲的伊朗老人,竟能用流利的英語表達這些見解。後來我才知道,在伊朗,老年人的英語說得普遍比年輕人好很多,因為老年人小時候正逢巴勒維王朝時期,那時伊朗與美國和西方關係密切,英語學習受到上自國家下自家庭的普遍重視。而革命後伊朗與西方關係惡化,英語教育不再受到高度重視,年輕人英語普遍較差。在德黑蘭搭車,一般年紀大的司機都能說一口比較流利的英語,而年輕的則不行。

「是的,你說的沒錯。」我接過老人的話。

「治理國家、處理國際事務都需要經驗,美國就像一個小孩,什麼都不懂。」老人這時把剛才摘下來拿在手上的老花眼鏡重新戴上:「你看現在的中東,敘利亞爆發內戰、葉門(Yemen)也在打仗,伊斯蘭國崛起,美國還堅持制裁伊朗,到處不得安寧,這都是美國缺乏經驗和智慧造成的。」

老人思維敏捷,氣質、談吐不俗,讓人肅然起敬。

「所以我們要加快發展,壯大自己的實力。」我說道。

老人點頭,看了看表。攙扶他的人轉頭,和他說了幾句波斯語。

「我該走了,出來了半個多小時,該回家歇一歇了。」

「嗯,我很高興與您聊天。」我說。

「歡迎你到伊朗來。」說完,老人轉過身往回走,攙扶他的人,我想也許是他兒子吧,對著我點點頭,跟著老人一起向北走去。

反美的骷髏女神

從塔基里什地鐵站出來,穿過人潮洶湧的塔基里什巴剎,向左一拐,就看到一座宏偉的建築,綠松石藍的穹頂和兩座高聳的宣禮塔莊嚴肅穆。入口處有一位中年女性,拿著一疊白布站在大門口,發給每一個進院的女性。接過白布的女人立即將這白色長袍裹在身上。在伊朗,女性著裝的要求是必須戴頭巾,上衣下擺最好蓋住臀部,其他無要求。

一些中老年女性會穿黑色長袍,那長袍與沙烏地阿拉伯等波斯灣阿拉伯國家的有所不同,阿拉伯國家的長袍阿巴亞(Abaya)是一件寬鬆的衣服,是穿在身上的,頭上再戴一塊頭巾,而伊朗的女性長袍則是一塊大布,披在已有外套的外面,女人走路時用手從內部捏住下巴部位的布邊,防止長袍滑落。伊朗大街上女性穿的長袍基本都是黑色。因此,當我見到進入建築物大院的女性都被要求披上白色長袍時,覺得此建築一定不尋常,就邁開腳步,隨著魚貫而入的男女老少進去一探究竟。

我原本以為這是一座清真寺,因為它和伊朗別的清真寺看起來沒什麼兩樣,但門口的工作人員一看我是外國人,熱情地說了一句:「歡迎來到伊瑪目札代赫・薩利赫(Imamzadeh Saleh)紀念堂」,我才意識到這不是一座清真寺。所謂「伊瑪目札代赫」指的是什葉派伊瑪目的子孫後代。下了臺階,只見紀念堂長方形的正門上方是精美的伊斯蘭書法,繁複的綠松石藍波斯花紋完整對稱地分散在大門兩側,半圓形的拱頂位於正門中央,上掛一盞巨大的水晶吊燈。正門掛著藍色門簾,裹著白色長袍的女人和穿著西裝的男人在門口低聲交談,不一會兒,門簾打開,遠遠地就看到室內黑暗之中有一道道綠色的光,那是什葉派穆斯林悼念已故聖人的專用燈色。

男女老少從裡面湧出,在門口處尋找自己的鞋。外面的女人用手理了理長袍,男人開始低下身體,準備解開鞋帶。剛才還有說有笑的男男女女表情嚴肅起來,準備進門參觀這位什葉派第七伊瑪目穆薩・伊本・賈法爾・阿勒卡齊姆(Musa AlKazim,七四五_七九九年)的兒子薩利赫的棺槨與遺物。我沒有進入大殿,在庭院中走了走,就打算離開。剛要邁出大門時,突然發現門口掛著一塊電子螢幕,上面赫然用英語寫著:ªDown with USAÝ(打倒美國),過了一會兒,螢幕上的文字又滾動成:ªDown with IsraelÝ(打倒以色列)。我站在那裡,想看看還有什麼其他內容,發現顯示幕上始終是這兩句,反覆循環。

我想起了前兩天在德黑蘭某地鐵站出口處看到的幾幅宣傳畫,一幅背景是黃色,上面畫著一面美國國旗,國旗上是六個手拉手、穿著裙子的女性形象,只不過這六個女性像剪紙一樣,身體被剪下來,倒立在國旗下方,國旗上留下了鏤空的六個人形輪廓。畫下方用波斯語和英語寫著ªUS Women RightÝ(美國女性權利),顯然是在諷刺美國女性只是名義上的美國公民,實際上她們仍處在美國社會的底層。

Photo Credit: 三民出版

另一幅畫是黑色背景,畫面正中是一隻嘴裡銜著橄欖枝的白鴿,腿被一根鐵絲纏住,倒掛在空中,那鐵絲網上掛著一面小小的美國國旗。畫面右下角用波斯文和英文寫著ªUSA Human RightsÝ(美國人權)。這幅畫旨在揭露美國人權狀況堪憂,阻礙了世界和平。

Photo Credit: 三民出版

伊朗國這種反美的宣傳隨處可見,最著名的當屬那幅畫在原美國駐伊朗大使館牆外的骷髏畫,將位於美國紐約的「自由女神」像的臉部畫成了一具骷髏頭,現已成為到訪德黑蘭的外國遊客必到的旅遊打卡地之一。

Photo Credit: 三民出版

我第三次去伊朗的時候是二〇一七年十二月,正好趕上了美國川普政府宣布將美國駐以色列大使館由台拉維夫(Tel Aviv)遷到耶路撒冷。消息傳來,伊朗從官方到民間反應強烈。最高領袖(伊朗最高政治領導人與宗教權威,位在行政、司法與立法三權之上,同時也是武裝力量統帥。)何梅尼(Ali Khamenei,一九三九年~)在德黑蘭發表談話,表示美國將駐以色列使館從台拉維夫遷移到穆斯林的聖地耶路撒冷,顯示美國和以色列的軟弱與無能,以及在巴勒斯坦問題上的失道寡助。何梅尼指責美國和以色列試圖在中東地區挑起戰爭,他坐在一把椅子上,對著身前的麥克風說道:「在巴勒斯坦問題上,敵人肯定不會得償所願,巴勒斯坦一定會被解放。」

伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani,一九四八年~)在出席慶祝伊斯蘭教先知穆罕默德誕辰紀念日時也表示,伊朗從來都不同意對地區邊界的更改,穆斯林世界需要團結起來共同抵制美國和以色列的陰謀。魯哈尼說,聖城(耶路撒冷)屬於伊斯蘭、穆斯林和巴勒斯坦。人民的意願、信念和感情毋庸置疑,美國遷移使館是其在中東地區新一輪的冒險舉動,傲慢無禮。當天,魯哈尼還與土耳其總統埃爾多安通電話,兩國元首都強烈反對美國決定承認耶路撒冷為以色列首都並將美國使館遷至該地的做法。

遷館消息傳來的第三天剛好是十二月八日,週五。按照伊斯蘭教的規定,週五是穆斯林的主麻日,即聚禮日,這天中午穆斯林要到清真寺做禮拜。在伊朗,週五聚禮日的領拜人除了主持禮拜儀式外,也會宣講國家大政方針等,因此,大型清真寺的聚禮日領拜人在伊朗具有極重要的影響力。每逢重大事件,在週五中午聚禮後,伊朗民眾通常會走上街頭遊行、示威抗議。果不其然,十二月八日下午,大批參加完聚禮的伊朗民眾走上街頭,抗議美國承認耶路撒冷為以色列首都並將美國駐以色列大使館遷往耶路撒冷的決定。得知這一消息後,記者站攝影師阿里、翻譯胡笙一起坐上禮薩的車,前往現場。

趕到伊朗著名學府德黑蘭大學前的時候,遊行已經開始,現場大概有一千人,全是中老年男性。他們舉著耶路撒冷阿克薩清真寺(AlAqsa Mosque)的圖片、巴勒斯坦國旗和「打倒美國」「 打倒以色列」等標語,人群中有一輛墨綠色皮卡車,上面載著兩個大音響,皮卡車後斗裡坐著幾個中年人,拿著麥克風,有節奏地高喊,音響將這聲若洪鐘的口號放大到人群中,他們每喊一句,人群就跟著喊一句,每個人一手舉起手中的標語,另一隻手握著拳頭,向上揮舞。

胡笙跟我說,他們喊的是「聖城(耶路撒冷)屬於穆斯林」、「 打倒美國」、「打倒以色列」等口號。這些一九七九年走上街頭參加伊斯蘭革命的男人走的還是當年的路,只是那時他們都是年輕氣盛的小夥子,如今鬍子已經花白、皺紋爬上了額頭、頭頂也髮量稀疏。遊行隊伍接近馬路終點的時候,人群把一面面用A4紙列印的以色列國旗投入火中。

Photo Credit: 三民出版

回到辦公室的胡笙跟我說起了他們當天在現場採訪的經歷,一位名叫拉赫曼的四十五歲左右的男子主動上前,對著鏡頭說:「我們參加完周五聚禮後,來此遊行示威,譴責川普(DonaldTrump,一九四六年~)的決定,他的行為只會加速以色列的潰敗。」另一位頭髮灰白的男子擠出人群,情緒激動地對著麥克風說:「川普的決定在外交上站不住腳,是對整個伊斯蘭世界的挑釁,因為耶路撒冷地位非常敏感,美國作為非中東國家根本沒有資格單方面決定耶路撒冷的歸屬。川普傲慢無禮,敵視伊朗、敵視巴勒斯坦,就是敵視整個伊斯蘭世界,他絕不會有好下場!」當天除了德黑蘭,包括第二大城市馬什哈德在內的多個伊朗城市也爆發了反對美國和以色列的示威遊行。

三天以後,德黑蘭再次爆發了群眾遊行集會,這一次規模更大,組織也更為充分。參加的既有中老年男人,也有很多年輕人,有戴著白頭巾的宗教人士,也有全身裹著寬大黑袍的女性。人們手裡拿的也不再是簡單用A4紙列印的標語和圖片,而是布料做成的正規巴勒斯坦國旗和伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬民兵組織「巴斯基」的旗幟。焚燒的旗幟也不再是A4紙列印的以色列國旗,而是兩幅巨大的美國國旗和以色列國旗。

一位戴著黑頭巾的宗教人士拿著麥克風,在一個臨時搭建的講臺上慷慨激昂地控訴美國的錯誤做法。講臺前方豎著貼著一面黑白綠紅四色巴勒斯坦國旗。那位慷慨陳詞的宗教人士身後是一個年輕人,戴著巴勒斯坦前領導人阿拉法特(Yasser Arafat,一九二九~二〇〇四年)常戴的紅白格頭巾,模仿法國畫家德拉克羅瓦(Eugène Delacroix,一七九八~一八六三年)為紀念一八三〇年法國七月革命而創作的名畫「自由領導人民」(La Libertéguidant le peuple)中那位年輕的女性姿勢,一隻手臂伸向前方,手裡拿著飄揚的巴勒斯坦國旗,另一隻手抱著《古蘭經》緊貼胸前,站在那裡,一動不動,當地媒體記者正對著這尊「雕像」狂拍攝。

書籍介紹

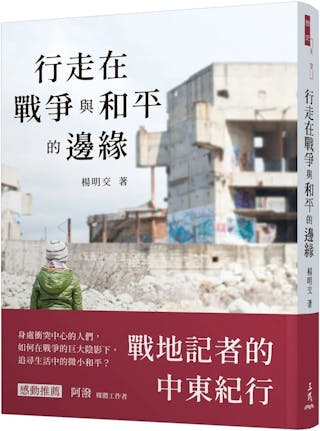

本文摘錄自《行走在戰爭與和平的邊緣:戰地記者的中東紀行》,三民出版

作者:楊明交

- momo網路書店

- Readmoo讀墨電子書

- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83,可享全站83折優惠(部分商品除外,如實體、成人及指定優惠商品,不得與其他優惠併用)

- 透過以上連結購書,《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

「生死之外,我遇到了很多不一樣的人,見到了人生的無數種可能。」

擔任駐中東記者的五年時光裡,我走過久經戰火無情蹂躪的國家,訪問被死亡陰影糾纏籠罩的無辜人民。曾被伊斯蘭國綁架的亞茲迪少女,在講述自身遭遇時仍心有餘悸;住在危樓裡的黎巴嫩老太太,緩緩道出記憶深處的戰爭經歷;而那名被炮彈擊中的敘利亞女孩,儘管可能再也無法用自己的雙腳行走,卻仍笑得堅強燦爛,更勝驕陽。

這裡是衝突的中心,是遠離幸福的邊境,但這裡的人們從不輕言放棄,他們珍惜著到來的每一分每一秒,持續在這戰爭與和平的邊緣活下去。

戰爭下的巨大陰影

無家可歸、流離失所的亞茲迪人;「直面死亡」勇敢抵抗伊斯蘭國的庫德人;在貝卡谷地難民營中飽受飲用水問題困擾的敘利亞人......戰爭帶給人們的苦難不盡相同,卻同樣劃下難以抹滅的傷。

這裡的孩子沒有他們應享的童年歡笑,將來的夢想是成為軍人趕走恐怖份子。他們並非不天真,而是囿於現實被迫長大,在和平到來之前,只能放手與殘酷命運奮力一搏。

生活中的微小和平

喀布爾夏日午後的和煦陽光、艾比爾街頭賣野果的少年、肥美可口的伊拉克烤魚、敘利亞女孩懷中的老虎布偶、冬天裡白雪皚皚的伊朗群山......這些在動盪日子中依然存有的美好事物,像一雙柔和、平靜又溫暖的手,撫慰了人們的心靈,帶來值得珍惜與努力的理由。

Photo Credit: 三民出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:翁世航

核稿編輯:潘柏翰

- 美國

- 伊斯蘭

- 穆斯林

- 伊朗

- 以色列

- 巴勒斯坦

- 耶路撒冷

- 清真寺

- 什葉派

- 德黑蘭

- 川普

- 巴勒維王朝

- 魯哈尼

- 何梅尼

- 阿拉法特

- 波斯語

- 薩利赫

- 馬什哈德

- 巴斯基

- 自由女神

- 伊斯蘭革命衛隊

- 行走在戰爭與和平的邊緣

- 戰地記者的中東紀行

- 楊明交

- On the Edge of War and Peace

- War Correspondent

- 伊瑪目札代赫

- 群眾遊行