當多年之後網路上開始流傳黑人抬棺的影片,他反而覺得很神奇。因為當年在葬禮現場看是一種文化衝擊,他是抱著參與當地文化的角度去看,沒想到多年之後迦納再尋常不過的葬禮習俗,居然會從網路一路紅遍全世界。

文:張瓊允

想去,去不了的非洲

侑倫的Gap Year之所以能成行,來得有點輾轉。

二十五歲那年,侑倫從教會的一位神學生那裡得知相關訊息。原本兩人許久未見,再遇到時正是對方結束ICYE志工工作才從義大利回來,便和侑倫提起這個機構及所從事的事,那時他才開始去瞭解以及思考自己參加的可能性。

「他在義大利好像是住修道院吧,在那個時代住修道院,然後看出去就是草原……」對比絕大多數臺灣青年十分枯燥而貧乏的生活,一邊聽著朋友的描述,眼前彷彿開展出電影般遼闊的場景與畫面,充滿對異國生活的想像,也勾起了侑倫潛藏在內心的渴望。

當時的侑倫即將大學畢業,正面臨著人生下一步該如何走的徬徨。幾經思考,最終他下定決心報名,沒想到時間來不及而錯過了當年的甄選,只好再等一年。隔年,一切順利進行到選填志願的階段,卻讓他遲遲無法抉擇,直到最後一刻才匆匆提出申請表。將迦納等幾個非洲國家列在前面,侑倫心想:「如果上帝沒有要我去非洲,那麼第四或第五順位的德國或義大利應該就有機會吧!」就這樣侑倫決定了他志願的排序。

侑倫並未循著朋友的腳步前進歐洲大陸,反而想著去非洲,「那時候考慮的就是歐洲、美洲,總覺得自己年輕啊,只要有時間、有錢都可以去,但非洲去不了。」言下之意是指相對於歐洲而言,非洲對我們太過陌生。即使是旅遊亦不普及,且有一定難度,再者當年(二○○○年)提供交換名額的名單中並沒有迦納的選項,因此能順利成行還是透過當時協會理事長直接打越洋電話大力居中溝通協調才得以成功,因此侑倫這一趟迦納行著實得來不易。

從圖書館到課堂

一開始侑倫被安排在一所小學的圖書館,學校剛創立不久,創辦人算是迦納的貴族,而她先生是紐約某大學的教授,因此每年提供不少資金,創辦了該校。她辦學的目的是希望當地的小孩能有些不同的視野。雖然侑倫不曉得他的前往是否能為當地小朋友帶來些許刺激與改變,但在他眼中理想與現實的差距很大,所需的資源也很不一樣。

侑倫在圖書館主要的工作是辦理借書、整理圖書以及為書籍分類,學校負責人在得知他會攝影之後,便問他是否願意幫忙上美術課。從沒教過課,而且還得用英文教,侑倫想了想只能硬著頭皮接下來,答應試試看。教學的對象是小學生,沒有教材,能想到最簡單的方式便是出題目讓他們畫畫。看起來理所當然,但在當地卻不是這麼一回事,因為沒有畫紙,就連影印紙也沒有,全都要花錢買。

「以我們對物價的概念會覺得這沒什麼,對他們來講,每個小朋友都要有一張,就是需要花費。」即使有人會捐獻蠟筆,但小朋友看到蠟筆會因為感到新奇就帶回家去,因此筆便越用越少,最後只好全部裝成一袋,讓大家從裡面抽。

從教美術衍生出來的還有教攝影。本身熱愛攝影的侑倫,當初不辭辛苦帶了一些設備過去。雖然覺得連紙都有問題,更何況是拍照。但他還是樂於傳授一些他所知道的知識。當時還是帶著傳統的底片相機,在為小朋友們講解示範時,大家會爭先恐後想看觀景窗。侑倫沒有因為擔心機器的「安危」而排斥小朋友看。他會讓他們拿相機,讓他們去碰、去實際摸摸看,只是不像現在的數位相機可以在拍完後馬上看到照片。

由於難得去非洲,侑倫在閒暇之餘就想儘量拍照,為生活留下一些紀錄,「那時候帶了黑白底片、藥水跟器具。因為打算自己來,所以特別帶了沖片罐、藥粉到那邊再混,有試著在那邊沖底片。」侑倫的運氣不錯,在那裡碰到一位美國志工是專業攝影,帶了很多沖底片用的機器和其他器具,在他離開之後東西就留了下來,正好派上用場。

但洗相片還有一個問題,需要大量的水,可得事先做好準備,由於需要一整桶,因此晚上就得先放水。「因為晚上的水壓比較小,要等儲水之後才能開始進行。白天做不了暗房,就要等天黑才能盡量試試看。」侑倫解釋,沖底片還算單純,但在迦納沖相片倒是他那時候沒想過的。

因為沖相片必須有相紙,如果連一般的紙都匱乏,便可以想見相紙在當地昂貴的程度。因此還能利用美國志工留下來的東西,對他來說已經是意外。在那一年中,侑倫陸陸續續拍攝了不下一百捲黑白底片,張張都是珍貴的回憶。回臺之後也曾舉辦過一場個人攝影展,與大家分享他眼中的迦納。

成為當地葬禮的常客

幾年前曾在網路上爆紅的黑人抬棺舞,其發源地就是迦納。特殊的葬禮文化與舞蹈令人感到好奇,而那一年侑倫在當地也沒少參加。

對迦納人而言,每個人一生中最隆重的儀式即是葬禮。因此不但必須為逝者盛重著裝,務求體面尊嚴,喪家乃至於從各地而來的家族親屬,甚或部落裡左鄰右舍前來參加的賓客亦無不慎重梳妝。在典禮過程中尚須請來樂隊、敲打非洲鼓,載歌載舞,以歡樂的儀式送親人最終一程,好風光地前往另一個世界。

原本大部分時間都是拿著相機拍照,在最後結束志工工作要離開迦納之前,侑倫便想著是不是留下一些動態影片。因此便向其他志工借了台V8去紀錄一場葬禮。他所在的地方常有葬禮,甚至有「禮拜六基本上都在辦葬禮」的感覺。

在那一年步入尾聲的時候,某個週日侑倫才做完禮拜,坐在商店前,就看見一群人朝同一個方向走去,似乎不太尋常。因為待久了便大概知道,當整個教會的人都往同一個方向走時,肯定有事。經詢問才曉得是某人的母親過世,便也跟去看看,才曉得那是侑倫在當地認識的第一個人的家庭。

那時侑倫感覺與預期產生了不小的落差。原本自己只是一個無關的旁觀者,單純地想做葬禮的記錄,沒想到記錄的竟會是認識的人。因此去了之後心情就變得不太一樣了,也跟著家屬一起哀悼、難過。「我認識的是那個家庭的小朋友,就是她媽媽難產過世。一開始我想學當地語言,她就教我唱歌,她說想學語言最簡單的方法就是唱歌。」

侑倫和她們的家庭原本就有互動,也會拍一些她們家庭的照片。後來她媽媽懷孕,人還很年輕,頂多三十幾、四十歲,沒想到會因難產而死。想到這,侑倫便沒辦法完全以旁觀者的角度來看待。這件事在他這一年當中留下了深刻的印象。

或許是因為侑倫長時間住在當地且常帶著相機拍照,也算是那個地方的小小名人了。雖然他自認不算專業,但只要村子裡有什麼事,他大概都會到處走、到處看,會主動參與。因此很多人都認識他,加上膚色原本就不同,有時候進到城裡也會有人主動跟他打招呼。

早期侑倫被邀請參加葬禮,他都穿著自己的衣服前去拍攝。後來便突發其想是否可以穿著當地的衣服,便跑去借。他們的傳統服飾是以一塊布圍起來的樣子,還借了鞋子,經過這一身打扮似乎更被他們認為是自己人。這套服裝後來便成了他去參加葬禮的固定服裝。一旦他現身,立刻會成為全場焦點,被喪家特別介紹,然後與大家一一握手致意。

有一次被邀請的經驗也令他印象深刻。「那是個大家族,抵達的時候大體還擺在那裡。你就去看、去拍,你就坐在那裡,你也是他們的一份子;但相對於先前是認識的人,這時我反而覺得自己比較像是第三者,我可以站在比較外面的角度去看、去參與。」侑倫道出了多次參與不同葬禮心境上的不同。

對於拍攝葬禮,一般可能會有一些禁忌,或是喪家可能會禁止拍攝。侑倫認為也許有,但當地人都十分認可他,因此他可以不受限制地隨意拍攝,甚至拍攝逝者的面容以及入葬等儀式。當多年之後網路上開始流傳黑人抬棺的影片,侑倫反而覺得很神奇。因為當時在現場看是一種文化衝擊,他是抱著參與當地文化的角度去看,沒想到多年之後迦納再尋常不過的葬禮習俗,居然會從網路一路紅遍全世界。

原來聯合國跟我這麼近!

侑倫十分肯定Gap Year的價值,認為那一年很有收穫,對於「打開視野」尤其有著深刻的感受。因為「打開視野」這件事在那個時代(二○○○年左右)對他而言是不可思議的。

「我覺得那個視野是我沒想過的,我舉自己的例子,我們學校的創辦人,她在聯合國工作,而當時聯合國的祕書長安南就是迦納人,因此就有一個連結。」那時聯合國教科文組織要舉辦一個活動,便透過當地的小朋友唱歌、寫詩來募集各界資源。

侑倫在描述這一段時,語氣中充滿驚喜。原本這些國際性組織只會出現在教科書、新聞及報章雜誌,即使看了也不會有太大的感覺,不認為跟自己有任何關係,但到當地卻因為參與了一個小小的活動而感受到自己與世界有了連結,原來我們可以與國際社會這麼接近。那是長期被排除、孤立在國際社會之外的臺灣青年,難能可貴的一次強烈感受,可以認同自己是國際社會的一分子。

生命中的「燈塔」與「插枝」

身為非常早年前去非洲當志工的其中一員,被問及當初是否帶著目標前去。侑倫回想那時還真的天馬行空開玩笑說想去當非洲的綠豆大王,因為當年關於迦納的資料不多,在網路上搜尋便出現臺灣人在當地成為鋼鐵大王,因此他便想著去做綠豆大王好了。

後來才直言當初並沒有什麼特別的目標,他認為這有點像「打卡」,事隔多年再來談過去的那段經歷,就如同人生中好像曾經做了一件什麼事情,如是簡單的心態。

多年前筆者曾為個人出版志工經歷的書《在另一個世界撿到自己》訪談過侑倫。那時他對自己到國外Gap Year當志工,曾提及「我覺得有點像『燈塔』,就是我在人生當中蓋了一座燈塔,這個燈塔好像指引我一個方向,讓我去了迦納。當我在哪裡,我會看到這個燈塔,然後我知道那個方向,倒不是說它真的做了什麼,而是說我知道它在那裡……」早期他是以這種角度在看待Gap Year。

多年之後,再談及那段在迦納的經歷,多了些人生歷練,在想法上已有所不同,於是侑倫有了新的比喻:「我還覺得這叫『插枝』,就是把這個東西跟原本我自己的東西連結,然後又長出了一個東西來。好像比較接近『我自己有它』,就像原本是某某樹,切一個角,再用別的樹來幫他插枝,也許是櫻花樹上面插了蘋果,要說這棵是蘋果樹嗎?但它也不叫蘋果,也就是說它也不叫迦納,而我還是某某某,但是裡面有長出一個關於迦納的東西……」

他覺得這個說法較接近現在的想法。「要把它跟我分開嗎?有些人說它多重要或是什麼,但它好像就成了我的一部分。」

侑倫近乎哲理式的比喻,道出了那段經歷在其人生過程中所代表的意義,它如何無聲無息地嫁接到自己身上,長成自己的一部分。這些年來侑倫體認到它始終存在,因為那曾是自己年輕時一段真切的經歷,哪怕經過再久,早已無法把它與自己切分開來。

過來人看Gap Year

Gap Year的影響能有多長遠?經過多年是否能看見更深層的影響?是已經內化?還是有什麼保留下來?

「我覺得我有把握住Gap Year的精神,我記得一開始理事長一直在講的breaking the culture barrier,就是打破文化的疆界,要我們融入當地。」侑倫會對這句話印象深刻是因為想起當時他的攝影老師在傳授拍照技巧時,不是拿著一支望遠鏡頭遠遠的看,而是拿著廣角鏡試著靠近被攝物。

由此侑倫領悟到這與去到什麼樣的國家以及打破文化樊籬有其共同性,不應該帶著有色眼鏡站得遠遠地觀察,而是應該儘可能地貼近,包括去學習當地的語言等等。

「至於影響的部分我會覺得很值得,我會覺得那個影響應該是從出去到回來、一直到現在,不會因為去的那個國家、去的那個時代而有不同。」若真有什麼不同,要屬他的迦納經驗比較難與其他多數去歐洲擔任志工的經驗有直接的連結,因為那種可以彼此交流共同的生活經驗,以及對風土的感受差異太大。

「另外,在『多元』這件事情上面,我覺得我有比較看得懂。現在講『多元』可能還好,可是我覺得在當時跟之後再看,會覺得這對我是有比較大的影響。」例如當時的國際情勢也不太一樣,侑倫去的那一年,臺灣才剛完成第一次政黨輪替,而去到迦納也剛好碰到他們的大選。地方有不同的聲音,他所在的那一區,支持的是後來的總統。

「我那時候就對比臺灣的情況,我們的輪替與他們的輪替。我沒有要見證這個歷史時刻,但就正好碰上了。同樣選舉,他們走在路上會有人拿著槍,這對我們來講叫危險,可是在當地看起來叫安全。因為有槍在保護,那是那時候我碰到的。」迦納畢竟是一個非常遙遠且資訊不那麼多的國家,正因為人在當地,因此侑倫看到了別人所看不到的,對於何謂「多元」有了更深刻的感受。

做為一個Gap Year的過來人,面對自己的孩子也到了相當年紀,是否會鼓勵他也去Gap Year?侑倫沒有將自己的想法強加在孩子身上,反而要他好好想清楚。對於念書,侑倫認為其實不用那麼急,因為他自己一路走來看到人生有很多不同的選擇,不是只有念書一途。

「我念書的時候有點被推著走。高中分理組跟文組,因為我數學不錯就去理組,但當我自己在回顧時,就覺得這樣子很草率,好像過於簡單行事。因為要念大學,有學校就去念,後來覺得與其這樣子浪費那四年,還不如你就好好去想一想。」侑倫道出了很多人求學時未好好思考便輕易做決定的心聲。

後來有一次侑倫到德國出差,竟被他們的技職教育所震撼。那時候他從事貿易工作,與德國工業相關的機具有些關係。在夏季時間的晚上偶然碰到一個很像大人的年輕人便一起聊天。那時他正與一群朋友聚在一起,侑倫加入後就什麼都聊,聊足球、聊城市跟城市的對決,兩人聊到後來乾脆相約去河邊喝酒,他還帶著侑倫四處遊走,認識環境,後來才知道原來他是一名高職生。

「震撼的部分是,我們玩到午夜十二點,他說他回去要洗個澡,明天一早要實習,他在他爸爸開的工廠實習。我那時候發覺說,『哇!原來人家工人的素質啊,這麼地好!』跟你聊英文,侃侃而談,而他自己該做的事,比如他隔天還要早起實習,該有的責任感並不因為玩樂到半夜就丟到一旁……從那次便影響了我對技職教育的一些看法。」因此當兒子在選填未來志向時,便尊重孩子的選擇,甚至鼓勵他可以往職業的方向走,不會要求他一定要選擇高中。

至於Gap Year也是站在鼓勵的立場,要他在服完兵役,自己打工存夠了錢,想出去看一看世界就去!給他選擇的機會,讓他自己做決定。因為是自己選的,是好是壞要孩子學會為自己的選擇負責。

Photo Credit: 商周出版

Photo Credit: 商周出版

Photo Credit: 商周出版

Photo Credit: 商周出版

書籍介紹

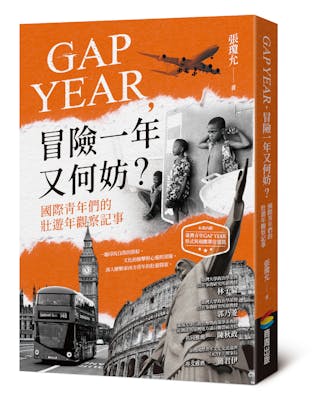

本文摘錄自《GAP YEAR,冒險一年又何妨?國際青年們的壯遊年觀察記事》,商周出版

作者:張瓊允

- momo網路書店

- Readmoo讀墨電子書

- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83,可享全站83折優惠(部分商品除外,如實體、成人及指定優惠商品,不得與其他優惠併用)

- 透過以上連結購書,《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

一趟尋找自我的旅程,文化的衝擊與心靈的冒險。

看見世界,也看見臺灣,更看見自己。

這是一本不一樣的Gap Year觀察筆記,

深入瞭解並記述國際青年們的壯遊探索。

什麼是Gap Year?Gap Year等同於Working Holiday嗎?

無論稱它為空檔年、間隔年或壯遊年,你是否正處於不知道自己想要什麼、職業倦怠、逐夢碰壁……希望透過暫時出走來重拾動力?

Gap Year是源自國外的自我追尋儀式,在我們的社會中又是被如何看待與理解?

➼出發,就是最重要的事。

這群青年們想瞭解自己以外的世界是什麼樣子。不管是希望成為國際志工、從小嚮往國外生活或是想要進行文化交流、對人生感到迷惘等等,無論動機為何,他們都勇敢地踏上了Gap Year的旅程,並在其中開啟了嶄新的人生故事。

➼各國青年的Gap Year體驗大不同,共同點是「他們的眼睛在發光」。

世界的青年在不同國家的城市中流浪,探索自己想做的事、嘗試不同的生活。旅途中他們為了追趕火車奔跑、怕錯過早船席地睡在碼頭,又或者毫無規劃與目的前往某個地方,在當地學習語言、打工、生活。那種屬於年輕人的浪漫,以及從中體悟到的經驗、想法,使他們的眼神閃閃發光,與眾不同。

★ 本書收錄十五篇國內外青年的Gap Year國際志工經歷,記錄他們的動機、體驗、文化觀察,以及這個人生階段對他們的意義是什麼,並給予過來人的建議與心得,無論你要不要為自己來一段Gap Year,進行一場身心靈的探索,都能從中看見不一樣的生命視野。

Photo Credit: 商周出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:馮冠維

核稿編輯:王祖鵬