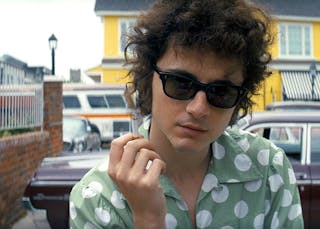

去(2024)年社群掀起一波素人撞臉明星潮,後來還延伸出「堤摩西夏勒梅模仿大賽」,這群被笑稱猶如「複製人」的參賽者不論如何形似,總有一種山寨感,是因為多數人熟知明星們的銀幕形象、對其魅力自有投射,這也表示倘若因本片而有「撞臉『演出巴布狄倫』的堤摩西」必然是神級的難度。然而,不是影迷、樂迷該如何感受這部電影?導演詹姆士曼格如何做到不神話巴布狄倫的叛逆?而片中兩名女性角色代表的意義和重要性又是什麼?

文:張宛瑄

本篇影論重點:

- 不是影迷、樂迷該如何感受這部電影?

- 本片如何做到不神話巴布狄倫(Bob Dylan)的叛逆?

- 片中兩名女性角色代表的意義和重要性

- 堤摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)能否憑藉此片獲得演技獎項?

去(2024)年社群掀起一波素人撞臉明星潮,後來還延伸出「堤摩西夏勒梅模仿大賽」,這群被笑稱猶如「複製人」的參賽者不論如何形似,總有一種山寨感,是因為多數人熟知明星們的銀幕形象、對其魅力自有投射,這也表示倘若因本片而有「撞臉『演出巴布狄倫』的堤摩西」必然是神級的難度。

可想見那頂多會是一個長相既像堤摩西又像巴布狄倫的人,而難以達到字面上疊加Buff的層次,這也呈現出主演傳記片必須具備的高度,它畢竟不是模仿賽,在演技中必然關乎演員的真實自我、明星身分、真實人物的詮釋者之間的三重互文。

這劇情外的「扮演」和「身分」恰巧正是《巴布狄倫:搖滾詩人》的主題。電影開場尚未成名的巴布狄倫就對媒體定義歌手的方式很感冒,片中巴布狄倫第一次切身感受類似衝突,是當由艾兒芬妮(Elle Fanning)飾演的女友希薇(Sylvie Russo)抱怨他從不提起自己的過去和家人,他不耐回道:「人們是會說謊的」。

成為回憶的過去是虛幻甚至已成虛構,由「過去」總和成的「現在」才是唯一重要且真實的,他拒絕回溯的任性一如拒絕重複自己的自由,肯定會對成名後的明星化水土不服:被期待演出、被要求唱指定曲目、被框限在某種音樂類型,就連他人脫口而出的愛也是重負,這也註定了原先那個只想被聽見、只想抓住靈感的青年,就算不願意被貼標籤也肯定撕不掉身上「叛徒」的標籤。

Photo Credit: 探照燈影業提供

所幸,這部電影並沒有神話他「天生」叛逆,而是透過幾段象徵外界的「他者」與「自我」的釐清,一步一步修煉出他的自我意識。

其一,是在一場名流聚會中因盛情難卻而不情願地演唱,離開時巴布狄倫在電梯裡叨唸:「那房間塞滿200多人,每個人都想要我成為別人,他們該讓我當……」

早在電梯內的鮑伯諾維爾斯(Bobby Neuwirth)好奇地問:「讓你當什麼?」