以龍發堂的例子來說,為什麼這樣一個看似『反現代』的機構,不只無法在現代化的歷程中被收編、消滅,反而穩定的存在著呢?

文:湯家碩(國立陽明大學科技與社會研究所碩士。現為中央研究院社會學研究所研究助理。對於當代醫療議題中所蘊含的多重面貌有著濃厚興趣)

若談到「精神病患」四個字,不知道各位讀者腦海中浮現的形象是什麼呢?近年來頻繁發生的隨機殺人、傷人事件中,嫌疑犯往往被懷疑有精神或人格上的違常,並且引起社會輿論對於精神疾病問題的焦慮。以2016年年初台北市內湖區發生的隨機殺童案為例,許多警政或精神醫療等各方專家紛紛在案發後登上媒體版面,試圖以「長年吸毒導致精神病」、「人格違常」、「心理偏差」等概念,來為隨機殺人此種反社會行為尋找病理上的解釋 [1]。

面對這些難以理解的行為,訴諸於病態的心理似乎是少數可行的理解方式。精神疾病的問題,也因此與整體社會的安全問題劃上等號。在內湖隨機殺童事件發生後不久,一位長期遊蕩於政治大學周遭的慢性精神病人「搖搖哥」,因為其奇異的言行舉止而被當地警方強制拘捕並送往醫院,引發了關於「精神病患人權與社會安全問題何者為重」的爭論。反對將「搖搖哥」強制送醫的人權團體與律師認為,依照現行《精神衛生法》的規定,不應在無傷害他人或自己,或有傷害之虞的狀況之下 [2](第32條第一項),違反個人意願強制送醫,況且「搖搖哥」長期在政大附近游蕩,雖然偶有怪異行為但也並無傷人,顯示其可以和社區和平共存。

除此之外,也有社論認為,精神病人中有暴力行為者僅是少數,因此將精神病與暴力危險劃上等號,會有標籤化及污名化精神病患的風險;對於強制就醫的迷信,則更會導致國家濫擴權力、造成監控社會的來臨 [3]。然而,也有政大附近的住戶持反對立場,認為「搖搖哥」的怪異行為隨時間越演越烈,因此不應放任其自理機能逐漸敗壞,部份受訪的精神科醫師也指出,「搖搖哥」在沒有病識感的狀況下,只有藉由外力協助就醫、穩定服藥,病情才有康復的可能 [4]。

然而,如果我們撇開關於「個體自主」與「社會安全」孰輕孰重的大哉問,台灣在這30年間,其實經歷了一段劇烈的精神醫療現代化歷程。若我們回首1980年間台灣的精神醫療資源,不只門診或病床嚴重匱乏,連精神專科醫師都十分罕見、甚至有部分縣市連一家精神醫療院所都不存在的。但是,今昔相比數百倍的預算、專科醫師人數、收容機構的成長,並沒有使精神疾病成功地擺脫過往的污名化標籤,仍然在諸如隨機殺人事件等集體社會連帶的脆弱時刻,被視為假想的社會之敵。

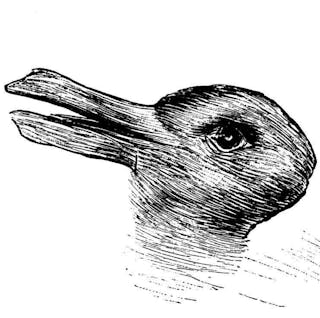

這樣的現象究竟是彰顯著社會大眾對於精神疾病的「醫療化」想像仍然不足?或者是指出了國家投注於精神衛生治理的資源與控制還有擴張的空間?亦或是瘋人真的如同某些哲學家所言,並不見容於強調理性與秩序的現代資本主義社會中,因此注定要被現代社會視為異端的存有?在此筆者想以曾經喧擾一時的民間精神病患收容機構「龍發堂」作為案例,試圖探討除了將精神疾病視為醫療治理的問題之外,理解精神病人與社會還有何種其它的可能途徑。

對於出生於90年代之後的讀者來說,「龍發堂」或許並不是一個讓人熟悉的名詞。但在台灣,他曾經一度是最為著名的精神病患收容機構之一,也是一間信仰獨特的廟宇,名聲甚至更勝於任何的公立療養院或教學醫院精神科。龍發堂廣泛地接受各方家屬送來的精神病人,並且承諾能持續照護終生,不需家屬帶回,並且標榜著有別於現代精神醫療藥物的「另類療法」,讓院民念經、禮佛、組成樂隊或陣頭等四處演出。

這樣奇異的景觀,自然引發社會中諸多對於其機構生態的不同想像與窺探。著名攝影家張乾琦曾經於2008年發表一系列龍發堂的攝影作品「鍊」,拍攝龍發堂中院民兩兩以鐵鍊相繫作為治療方式的震撼場景,也因此引發了關於龍發堂中病患人權問題的熱烈討論。除此之外,不少大眾媒體也曾經以龍發堂做為專題,試圖「揭開龍發堂不為人知的神秘面紗」[5]。

除了作為某種奇觀之外,龍發堂的特有照護模式也引發了不小的爭議。1980到2000年間,龍發堂曾經與精神醫學界激烈爭辯其療法的有效性與合法性。標榜著不施予藥物、以出家僧人照護精神病人的龍發堂,一度曾經收容高達600名精神病人,卻被許多當時的精神科醫師視為一種完全無效的治療方式。在筆者訪問的精神科醫師中,甚至有不少人以「笑話」來稱呼龍發堂,認為其療法欠缺現代醫學知識與專業人員照護,因此無法讓精神病人得到正確的醫療處理,機構本身也不在合法機構的範圍之列,因此嚴重的侵害了病人的基本健康權。

但是,對於龍發堂院民的家屬來說,一座被貼上「反現代」標籤的獨特廟宇,卻是他們寄託家中病患的唯一希望。1990年台灣首度訂定《精神衛生法》規定收容機構必須讓精神病患就醫,加上衛生部門試圖介入監管龍發堂內部的收治情形,並且威脅著要強制解散這個「非法」的機構,龍發堂也動員家屬抗爭、動員院民遊行,試圖維持拒絕外力介入的自主空間。

從上述的爭議內容來看,就如同今日面對「搖搖哥」或者隨機殺人等議題時所做的處理嘗試,龍發堂的問題,似乎也純粹是關於「正確認識精神疾病」或者「正確治療精神疾病治療」的醫學問題。然而,若考量一種帶有醫療與社會關懷的視點來看,所有的醫療問題,往往所牽扯的都不僅僅是治癒個人身體或者心理上疾患,而是千絲萬縷的與各種歷史、文化、或者社會因素之間存在著盤根錯結的關係,

以龍發堂的例子來說,為什麼這樣一個看似「反現代」的機構,不只無法在現代化的歷程中被收編、消滅,反而穩定的存在著呢?若把發展歷程納入考量,台灣的精神醫療現代化,若從1980年代建立專科醫師制度、大幅增加病床規模、藉由各種調查與評鑑掃除非正統的精神醫療院所算起,也不過是短短的三十多年。所謂的抗精神藥物(antipsychotics),甚至要到1990年代發展出以血清素及多巴胺抗體之拮抗作用為主要機制的「第二代」抗精神藥物,才有較佳的療效以及較能被接受的副作用 [6]。

換言之,在這些台灣精神醫療發展與抗精神藥物的「草創期」,其實有許多從來沒有進過精神院、或者對於第一代抗精神藥物反應不佳的精神病人,他們並無法獲得現代精神醫學意義下的「妥善治療」,因此也錯過了藥物最能發揮作用的黃金時期。而對於資源有限的精神醫療體系來說,這些已經慢性化且需要長期照護的精神病人,在台灣缺乏足夠社區照護規模,卻又強調「去機構化」、避免精神病人滯留於院所的主流意識形態中,其實並不是十分受到歡迎的一群「投資對象」。因此,龍發堂中終生託付的模式,可以說是接納了台灣精神醫療在現代化的過渡過程中所產生的「遺民」,使之有一個可能的終生歸所。

而若更進一步將精神疾病所涉及的對象,從病人個體延伸到與之存在社會關係的家屬層面,也可以看到家屬在照護病人時,展現了驚人且沉重的能動性。這樣的能動性也因此深刻地影響著他們所選擇的醫治之道。從一些龍發堂家屬訪談史料中,可以看到他們並非如同一般想像的迷信宗教的治癒能力、對於精神疾病有錯誤的認識。相反的,他們在選擇龍發堂之前,往往經歷了一段漫長而痛苦的求醫過程,在沒有社會保險的情形下幾乎傾家蕩產的進出各精神醫院,甚至在醫療無效後開始追尋各種民俗另類療法。最後,長達十數年的照護終於讓心力與經濟皆徹底交瘁,只能期望有一個地方能作為病人最後的歸所。

這些家屬不一定相信龍發堂真有什麼神力,也不一定認為精神藥物全無作用。但對他們來說,長期的艱辛照護確實改變了他們對於何謂「康復」、何謂「治療」的想像。若以個人認知功能的復原作為目標的努力已山窮水盡,那麼如何讓這樣一個失序的個體能獲得可被置入的社群,就成為另外一種對於把精神病人與周遭社會關係人一同納入考量的「治癒」邏輯。

文榮光醫師提供

在科技與社會研究者Latour的觀點中,現代社會具有將各種議題予以「純化」的傾向,也就是試圖去明確的定義一個議題究竟應該是自然科學議題、或者應該是一個政治社會議題,並且依此賦予一套相應的知識模式與專家系統。然而,從龍發堂的例子可以看到,種種社會歷史社會因素,都深刻地牽扯著作為人的患者/親屬、作為物的療法、以及作為認識的疾病觀念之間的互動模式。

因此在面對醫療問題的時候,所謂的「治療」既無法被輕易地化約為一粒吞下的藥(就算藥物確實能大幅改善某些精神疾患的症狀)、也無法被簡易的化約為某種對於精神疾病的單一認識。「醫療化」真的是面對社會中精神失序現象的唯一解方嗎?隨著藥物科技的進步,抗精神藥物確實對精神疾病問題達成了一定程度的解決。然而,若想將所有的精神失序問題都化約為醫療問題、忽視其中所具有的多重社會文化面貌,其結果卻很有可能適得其反。

以Latour的立場來說,他認為所謂的「純化」其實是需要許多的「中介」工作,才能將原本牽扯著多重脈絡的現象,予以歸類為純屬自然或者社會的議題。然而,這樣的中介工作不僅無法對議題的治理產生助益,反而會更增加議題的複雜性、產生更多難以被處理的「混種物」。被精神醫學視為異端的龍發堂,在面對各種將精神疾病「醫療化」的嘗試介入之後,反而強化了龍發堂中將院民日常生活與外界隔離的空間政治、以及與精神醫學之間的對立關係,並且更加積極的透過拉攏家屬、展演病患等活動來維護自己的生存空間,因此,對於精神疾病的醫療化想像,反而讓龍發堂形成了一個更加穩固並且難以介入的「黑箱」。

直至目前為止,所有對於龍發堂的介入嘗試都沒有獲得顯著的成功。1980年間首次介入失敗,造成龍發堂與精神醫學之間的對立,1990年間《精神衛生法》通過之後更強化龍發堂與衛生部門之間的衝突。2000年後嘉南療養院雖然成功與龍發堂建立較為穩定的合作關係,但此種消極合作得以延續,最終仍然仰賴對於龍發堂機構黑箱狀態的妥協。

從龍發堂案例來反思今日我們對於精神疾病的認識與想像,可以發現精神疾病不僅僅是醫療問題,同時也是一個歷史/社會問題,因此也自然無法化約為一種從個人生理跳躍到社會的解決模式。或許除了純化問題之外,考量如何將歷史與社會的向度納入我們對於理解精神失序相關議題的考量之中,才有可能避免各種關於精神疾病治理的混種物繼續無止境的增生下去。

註解

[1] 〈內湖女童案 北市刑大:精神病患殺人〉,中央社,2016年3月29日。

[2] 《精神衛生法》第31條規定:「警察機關或消防機關於執行職務時,發現病人或有第三條第一款所定狀態之人有傷害他人或自己或有傷害之虞者,應通知當地主管機關,並視需要要求協助處理或共同處理;除法律另有規定外,應即護送前往就近適當醫療機構就醫。」

[3] 〈我們不認識精神疾病,卻在罪案之後集體獵巫?〉,端傳媒,2016年4月12日。

[4] 〈政大駐衛警:搖搖哥曾持棍砸路燈、隨地便溺〉,聯合報,2016年4月3日。

[5] 「龍發堂 搞什麼名堂」,民視異言堂專題報導。

[6] 林信男,「台灣精神科藥物發展簡史」,收錄於台大醫院精神部50年紀。

參考資料

湯家碩,《重訪龍發堂:精神衛生治理與一個機構的道德生涯,1980-1990》。國立陽明大學科技與社會研究所碩士論文。

責任編輯:翁世航

核稿編輯:楊之瑜

- 人權

- 政大

- 宗教

- 社會安全

- 多巴胺

- 精神疾病

- 隨機殺人

- 標籤化

- 精神醫學

- 療養院

- 污名化

- 精神科醫師

- 廟宇

- 精神病患

- 血清素

- 科技與社會

- 搖搖哥

- 精神醫療

- 精神衛生法

- 張乾琦

- 強制送醫

- 病識感

- 龍發堂

- 抗精神藥物

- antipsychotics

- 純化

- 嘉南療養院