尼采能夠被視為非理性主義者嗎?而且「非理性」當真與「反啟蒙」、甚至是「法西斯」存在緊密關聯嗎?這些推論的問題是,將非理性等同反理性,將對啟蒙的批判視為對啟蒙的徹底拒斥。同時還忽略了,法西斯很可能並非源自於非理性。

文:李晏佐

Chapter 1:在現代與後現代論爭中的尼采

聽我說!我是這樣的一個人。最重要的是不要把我跟其他人混淆!

──尼采,《瞧這個人》(KSA 6: 257)[1]我來得太早,來得還不是時候。這個驚人的事件還在路上漫游著。

──尼采,《快樂的科學》(KSA 3: 481)

Part 1:尼采身上的「標籤」

尼采(Friedrich Nietzsche)是誰?如果模仿阿倫特(Hannah Arendt;另譯鄂蘭)對班雅明(Walter Benjamin)的介紹,似乎是個不錯的起點(Benjamin,2002: 8-9):為了在我們通常的參考框架中精確描述他的作品和他本人,人們也許會使用一連串的否定性陳述,諸如:

他曾經是瑞士巴塞爾大學的古典語言文獻學教授,但他從第一本著作開始就不受同事與學界的青睞;他曾對形上學與倫理學進行深刻反省,但他從不是學院派的哲學家;他出生於牧師家庭,從小熟讀聖經,但他沒有成為牧師或神學家,反而成為最著名的無神論者;他不是文學家,但是他立志「以十句話說出其他人用一本書來說的東西,說出其他人用一本書都說不出來的東西」(KSA 6: 153);他廣泛評論音樂與藝術,但不曾成為音樂家或藝術家;他曾對德國的歷史主義進行批評,但他也不是歷史學家;雖然後世有人以「新尼采主義者」自詡為其後繼者,但他從來就不要信徒或追隨者。

那麼,我們到底該如何定位尼采?

哈伯瑪斯(Jürgen Habermas)在其《現代性的哲學論述》一書中,以專章討論尼采在「現代 vs. 後現代」議題上的重要性,構成今日學術界(至少是社會學界)對尼采的基本印象。他將尼采視為後現代的先行者,做為從現代到後現代的關鍵「轉折」(Drehscheibe)(Habermas, 1988:104)。

這是因為,以主體中心的理性(subjektzentrierte Vernunft)在啟蒙辯證的計畫中始終無法完成任務,「在此一情況中,尼采只有兩種選擇:不是對以主體為中心的理性再做一次內在批判,就是徹底放棄啟蒙辯證的計畫。尼采選擇了後者──他放棄對理性概念再做新的修正,並且告別了啟蒙的辯證。」(Habermas, 1988: 106-107)

正是在這一點上,尼采開啟了後現代的大門,成為後現代思潮在系譜學考察中最關鍵的一環。換言之,由於哈伯瑪斯的詮釋對尼采在社會理論上的定位──做為後現代的先行者──具有高度代表性,使得一般學界的討論總是將尼采與後現代理所當然地關聯在一起,從而讓尼采在社會理論的系譜中得以「安身立命」。[2]

這樣一種將尼采視為非理性主義者、因而將之與後現代關聯起來的論述,進一步被思想史學者沃林(Richard Wolin)延伸等同為反啟蒙、反文明,甚至將尼采稱為「法西斯主義者的原型」(protofascist)(Wolin, 2006: 6, 12, 93)。雖然與哈伯瑪斯的論調相似,沃林的推論卻更為大膽,不僅反對將尼采思想去意識型態政治化(藉此與納粹劃清界線),而認為尼采根本就對「權力」問題十分著迷(並著有《權力意志》一書)(Wolin, 2006: 47),甚至因為尼采的思想追隨者(如海德格[Martin Heidegger],以及希特勒和墨索里尼)與法西斯的關聯,而指控尼采促成政治上的法西斯主義,以及學院中的後現代主義。沃林認為這造成的後果是:

「就某個層面而言,後現代主義對於『理性』與『真理』的敵視,言之既難以成理,在政治上也是自廢武功。它對邏輯與論證的不信任已走上偏鋒,導致其信徒茫然無所適從,一遇上道德與政治問題就束手無策。為了實踐新尼采(neo-Nietzschean)學派『懷疑的詮釋學』(hermeneutic of suspicion),理性與民主被降格為無法信任的對象,從而導致政治上的無能為力:放棄在人世間採取有效行動的能力。專為一群門徒量身打造的深奧理論,恐怕會淪為虛有其表的作法,本身之外別無目的。」(Wolin, 2006: 13)

問題是,尼采真的能夠被稱之為非理性主義者嗎?而且「非理性」當真與「反啟蒙」、甚至是「法西斯」存在著無法迴避的緊密關聯嗎?沃林的推論中可能存在的問題是,將非理性等同反理性,將對啟蒙的批判視為對啟蒙的徹底拒斥。同時還忽略了,法西斯的產生很可能並非源自於非理性,或是理性的缺席,而恰恰是來自於理性的高度運作。

一如包曼(Zygmunt Bauman)對大屠殺的分析,「一旦力圖將大屠殺經歷包容在社會功能失調的理論框架之中(如現代性無法壓制在本質上與之相異的非理性因素,文明的壓力無法征服情感和暴力的驅力,社會化進程走岔了道因而無法產生所需要的道德驅力)的希望破滅,人們就容易被誘惑去打開理論困境裡『顯眼的』那個出口,將大屠殺宣稱為現代文明的一個『典範』,是它『自然的』、『正常的』(誰知道呢──或許還可能是普遍的)結果,也是它的『歷史趨勢』。」也就是說,「正是現代文明化的理性世界讓大屠殺變得可以想像。」(Bauman, 2002: 8, 18)

針對理性和非理性在現代文明發展中扮演何種角色進行仲裁或是選擇立場,並不是本研究的旨趣所在,而毋寧是要開顯出問題,意識到諸如沃林的推論所可能存在的問題。

另一個問題是,沃林緊抓尼采思想中的「權力」元素,強調「當然,尼采也絕對不是個體系井然的思想家,其結果就是詮釋者對他的作品眾說紛紜,爭議激烈。但無論如何,『權力意志』(will to power)與『大政治』(Great Politics)確實是尼采晚期思想的主幹;任何人如果對這兩個觀念略而不論,恐怕都會扭曲尼采的哲學意圖核心。」(Wolin, 2006:48)

於是他左批尼采在英語世界的翻譯者考夫曼(Walter Kaufmann)等人對於尼采及其思想的去政治化,將尼采打造成一位自由主義者(Wolin, 2006: 48),右打將尼采打造成關注風格問題之美學家的後現代式詮釋(如內哈瑪斯[Alexander Nehamas]),使得尼采的思想走入學院而遠離政治(Nehamas, 1985)。沃林堅持主張,尼采後期思想中透露著不可忽視的政治性,不論是主人道德的戰士色彩,金髮怪獸的鮮明譬喻,或是既反民主體制、亦反社會主義的菁英式統治皆然,也「難怪」他能夠成為納粹的御用哲學家(Wolin, 2006: 86-87)(參閱本研究第三章第一節)。

沃林的立論基礎顯然主要來自於《權力意志》這本書所凸顯出來的「政治性尼采」,並且在字面上將「權力意志」理解為追求政治性權力的意志,而未能妥善回答:當尼采的作品、特別是曾經被其妹妹伊麗莎白(Elisabeth Förster-Nietzsche)作假竄改過的遺稿經過詳實還原之後,尼采的政治性色彩到底還有多濃厚。

同時,沃林也未能回答,那所謂著迷於政治「權力」的尼采怎麼會說出「權力使人愚昧」,或是「在文化意義上的偉大之物都是非政治的,甚至是反政治的」這些話語(KSA 6:103)。此外,就算是《道德系譜學》對於主人道德和奴隸道德的討論,在字句上有明顯的戰爭和對抗意味,但顯然沃林一方面忽略或迴避了權力意志概念最早出現在《查拉圖斯特拉如是說》時的脈絡,乃是在思考「自我超越」(Selbst-Überwindung)的問題,與政治毫無關係(KSA 4:146-149),而且也沒有去處理此一概念在尼采的著作史中是否有意涵上的改變與差異。

另一方面,沃林也缺乏對尼采著作史的考察與比較,而很可能將尼采思想上的好戰性格,輕易等同於一種在實際政治上尋求爭權奪利的心態。例如,另一位以權力角度詮釋尼采的重要人物即是傅柯(Michel Foucault),但截然不同於沃林的詮釋。傅柯曾說:「我要是自命不凡,就會以『道德系譜學』做為我正在著手進行之工作的總標題。尼采使權力關係成為哲學論述的主要焦點,一如馬克思使生產關係成為主要焦點。尼采是關於權力的哲學家,他試圖不讓自己侷限於政治理論之內去思考權力。」(Foucault, 1977: 53)換言之,同樣是權力概念,傅柯並沒有侷限在政治領域中去思考權力。

換言之,沃林對尼采的這些論斷顯然不盡公允:基於伊麗莎白對其遺稿的扭曲竄改、希特勒與墨索里尼的高度崇拜,以及曾經講授過尼采思想的海德格與納粹的親近性,因此尼采的思想可被視為納粹的御用哲學或法西斯主義的先驅。

那麼同樣地,當尼采被哈伯瑪斯視為後現代的先行者時,應當首先提問的是,到底什麼是「後現代」?後現代是否如哈伯瑪斯和沃林所言,意味著反理性、反啟蒙,在政治上無能為力,只能在修辭上走偏鋒、玩弄字詞?是否我們看到的乃是尼采的「刻板印象」(如一位精神失常者說了許多自相矛盾的話)和後現代的「刻板印象」(如後現代不過只是反諷、戲謔、否定一切、主張什麼都可以的短暫流行)之關聯的循環遊戲,而不是「尼采」與「後現代」之間在理論思想史上值得思考的獨特意義?對這些普遍流傳卻未經檢證的刻板印象,感到困惑與遲疑,成為本研究的起點。

綜上所述,此處可以初步整理出尼采思想被貼上的各種標籤:首先,尼采是一位「反理性」、「反啟蒙」的學者,他放棄以理性完成啟蒙的未竟事業,而訴諸於本能享樂的藝術救贖。其次,尼采是「後現代的先驅」,因為他對於理性、真理、語言的種種否定,預見了後結構主義的種種主張。再者,尼采是「法西斯的先驅」,他對於政治權力的探究,以及對於民主體制的不信任,提供了法西斯極權主義的思想動力。其思想的諸多後繼者也都有此一政治傾向。

在這些標籤中所帶有似是而非、甚至可能積非成是的各種詮釋,將是本研究嘗試解開的誤解或纏結。但是,更重要的是如何理解尼采與後現代。如同雅斯培(Karl Jaspers)在面對尼采時所建議的:「真正的解釋是深入探究,而非概括歸類;不知最終為何,而總是在有所知悉中、在發問中與回應中前進著。」(Jaspers, 1981: 12)

而從現代與後現代之論爭出發來思考尼采,既有助於對理解尼采的思想提供一個具有當代意義的切入點,同時又能透過這樣的討論,回過頭來檢視現代與後現代之論爭的關鍵議題。倘若社會學可被視為啟蒙之子,那麼致力於理解與診斷社會的這一門知識,理當與做為關鍵議題的現代性密不可分。

而在較為全面地思考我們所身處之社會與現代性之關聯時,在概念與理論的思考上不可能遺漏了做為參照對立面的後現代。一如在由台灣社會學者針對現代性議題的共同研究成果,即《帝國邊緣:台灣現代性的考察》一書的導論中所言,對於現代性的全面性思考,不可能忽略了關於現代與後現代的對照比較,因此,「後現代究竟是對於現代性的超越,還是現代性的未竟之業?」(黃金麟等,2010:17)[3] 自然是必須面對的重要思想課題。

為了更進一步思考尼采與後現代的關聯,本研究將首先回顧並梳理哈伯瑪斯的相關討論,以做為後續討論的起點。這是因為,哈伯瑪斯及其《現代性的哲學論述》一書,在「現代與後現代」此一論爭中扮演極為關鍵的角色,其堅定捍衛現代性計畫的立場,以及由此展開對於後現代思潮的全面批判,深深影響時至今日在社會理論中對於尼采以及受到尼采影響之法國當代思想家的評價。有鑑於此,本研究將透過與哈伯瑪斯及其《現代性的哲學論述》一書的對話,試圖為此議題提出進一步的闡述。

註解

- 本文舉凡援引尼采著作,皆指Nietzsche, Friedrich (1988). Sämtliche Werke: Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Berlin: Walter de Gruyter. 以下依慣例將尼采的「作品考訂研究選集」簡稱為KSA。

- 諸如「尼采與後現代主義」這種書名,就是典型的例子(Robinson, 2002)。或是為了釐清後現代狀況的某些特性,於是回到尼采思想中尋找可能的啟發性論述。諸如葉啟政(2013a;2013b)。

- 該書最後一章即是由汪宏倫所著之〈台灣的「後現代狀況」〉。

相關書摘 ▶《尼采到底有多後現代?》:「瘋子、狂人」尼采和「虛無主義的」後現代之間一家親?

書籍介紹

本文摘錄自《尼采到底有多後現代?》,開學文化出版

作者:李晏佐

- momo網路書店

- 透過以上連結購書,《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

「尼采」是誰?

只是個胡言亂語、啟發法西斯主義、主張一切虛無的瘋狂之人?

什麼是「後現代」?

是某種主張什麼都行、否定一切、自相矛盾、嘲諷戲謔、胡說八道的過時思潮?

「尼采」與「後現代」兩者之間的關聯又是什麼?

破除刻板印象之迷思,從「尼采到底有多後現代?」做為提問開展,追索現代與後現代論爭中的種種關鍵議題,凸顯辨析尼采思想的當代意義。透過與「現代性捍衛者」哈伯瑪斯對於尼采與後現代的經典批判,重新梳理後現代的概念,並確認尼采及法國新尼采學者之間的思想繼受,展開一次理論與思想史的系譜考察。

後現代不是現代的終結與取代,而是對於現代之侷限與僵化永不停止的後設批判。

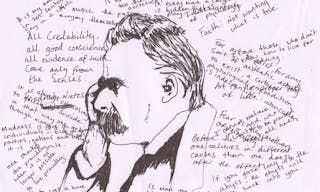

Photo Credit: 開學文化出版社

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航